Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Название:100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-1925-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики краткое содержание

Эта книга — о том, как человек, вопреки своей биологической природе, не давшей ему крыльев, в дерзновенных исканиях сумел подняться над землей. Легендарные воздухоплаватели древности и изобретатели аэростатов, герои, пытавшиеся на хрупком дирижабле достичь Северного полюса, первые пилоты, — без их подвига не было бы нынешнего триумфа авиации и космонавтики. Читатель узнает, как бесстрашные летчики-стратонавты еще до полета Юрия Гагарина вышли на границу с космосом, какие легенды окружают авиацию Третьего рейха и историю первых космонавтов, какими будут космические станции и корабли в уже наступающую эпоху межпланетных перелетов.

100 великих рекордов авиации и космонавтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во время испытаний LZ-1 — так назвали новый дирижабль — показал отличные летные качества. И вслед за первым кораблем Цеппелин построил еще несколько, каждый из которых был крупнее предыдущего. Например, 128-метровый дирижабль LZ-3 мог поднять в воздух 9 человек и 2500 кг груза. Во время испытательного полета 6 октября 1906 года он взлетел на высоту 800 м и развил скорость 50 км/ч.

Летом 1910 года было завершено строительство дирижабля LZ-7 «Германия», длина которого составляла 148 м. Это был первый в мире дирижабль, специально предназначенный для перевозки пассажиров. Он брал на борт сразу 20 человек.

Большие дирижабли начинают строить не только в Германии, но и в других странах. Только за первое десятилетие XX века их было построено около 500. Причем в той же Германии на постройку очередного воздушного гиганта уходило менее месяца. А ведь это были громадины длиной уже более 200 м!

Русские идеи

Так на практике была доказана справедливость расчетов выдающегося русского ученого К. Э. Циолковского. Еще в 80-е годы XIX века, когда во всем мире только начали строить небольшие управляемые аэростаты, он научно доказал возможность и целесообразность создания именно больших дирижаблей. Глухой, почти ничего не видящий учитель из Калуги оказался дальновиднее многих всемирно признанных научных авторитетов.

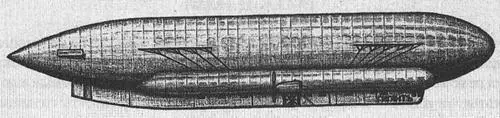

В 1892 году была опубликована работа Циолковского «Аэростат металлический управляемый». Четыре года спустя Константин Эдуардович представил более подробный проект цельнометаллического дирижабля, рассчитанного на перевозку 200 пассажиров и 1400 т груза. Размеры воздушного гиганта поражают даже сегодня: длина — 210 м, объем оболочки — 70 тыс. куб. м!

Впрочем, проект ученого не получил признания у царского правительства. Изобретателю отказали в выдаче средств даже на постройку модели. Между тем на исполнение зарубежного проекта деньги нашлись. В 1893–1894 годах в учебно-воздухоплавательном парке Петербурга по проекту австрийского изобретателя Д. Шварца, о котором уже говорилось выше, строится первый в мире цельнометаллический дирижабль с объемом оболочки 3,86 куб. м и длиной 47,6 м. Однако и тут дело пошло не столь уж гладко; денег на окончание строительства не нашлось, и изобретатель вместе со своим детищем уехал в Германию, где в 1897 году его дирижабль и совершил первый полет.

А возьмись россияне строить дирижабль по проекту Циолковского, глядишь, и подешевле бы вышло, и мировой рекорд в дирижаблестроении не упустили…

Однако лишь два десятилетия спустя в России начинают строить первые отечественные дирижабли. Справедливости ради надо отметить, что среди них были весьма неплохие конструкции. Например, за один только 1911 год на дирижабле «Киев» изобретателя Ф. Ф. Андреса было перевезено 198 пассажиров. В 1915 году начались испытания «Гиганта» — самого крупного российского дирижабля тех лет. Его длина составляла 150 м; четыре двигателя развивали суммарную мощность 860 лошадиных сил!

Кстати, Россия одной из первых в мире попыталась использовать дирижабли в военных целях. Причем самая первая попытка относится еще к 1812 году, когда российская армия собиралась разбомбить с воздуха самого Наполеона.

Об этом, летучем корабле Франца Леппиха стало известно сравнительно недавно благодаря усилиям нашего историка Л. М. Вяткина. Предыстория же этого изобретения такова. Войска Наполеона подходили к границам Российской империи. И предложение 37-летнего немецкого механика Франца Леппиха о возможности постройки управляемого воздушного шара пришлось как нельзя кстати. Царь Александр I, ознакомившись с чертежами «летучего корабля» и выслушав подробные пояснения Леппиха — безвестного изобретателя, найденного нашим послом в Германии, — тут же предложил ему срочно выехать в Москву и приступить к работе.

Леппих проявил грамотность как инженер. Согласно сохранившемуся изображению видно, что аппарат имел форму рыбы. Длина оболочки составляла примерно 57 метров, максимальный диаметр — 16 метров и объем — около 8000 кубических метров. К ней с помощью сетки крепились лодка-гондола размерами 30 х 60 футов (9,9 х 19,8 метра).

Посреди гондолы располагались пороховые фугасы и люк для сбрасывания их на цель. Кроме того, согласно сохранившимся документам, «летучий корабль» предполагалось вооружить… ракетами!

Однако проекту 1812 года не суждено было осуществиться до конца. Вторгшаяся на территорию России наполеоновская армия продвигалась слишком быстрыми темпами. Все имущество команды Леппиха было частично эвакуировано, а частично сожжено на месте.

Так что реально в военных действиях принял участие лишь дирижабль «Лебедев» — полужесткое воздушное судно, приобретенное во Франции. Первый его полет состоялся в 1908 году. Объем оболочки — 3625 куб. м, длина — 62 м.

Эпоха расцвета «левиафанов неба»

Первые десятилетия XX века стали временем настоящего расцвета дирижаблестроения. Что ни год, газеты приносили сведения все о новых рекордах «левиафанов неба» — так образно прозвали огромные воздушные корабли в то время.

Дирижабли с успехом приняли участие в военных действиях Первой мировой войны, в ходе которых выяснилось, что сбить дирижабль не так-то легко. Даже получив многочисленные пробоины в оболочке, дирижабль все же выполнял свое боевое задание и благополучно возвращался на базу.

После войны дирижабли стали летать даже с континента на континент. Так 2–6 июля 1919 года (в западном направлении) и 9–13 июля 1919 г. (в восточном направлении) британский дирижабль К-34 совершил первый трансатлантический перелет из Ист-Форчун (Шотландия) в Нью-Йорк, после чего вернулся обратно, уже в Пулхэм (графство Норфолк, Англия).

Команду из 30 человек возглавлял майор Дж. Г. Скотт, а общее расстояние в 10 187 км было пройдено за 183 часа 8 минут, что является мировым рекордом для дирижаблей.

Вскоре полеты дирижаблей через океан стали довольно регулярными, а их создатели стали подумывать об освоении новых, еще более дальних маршрутов.

Знаменитый норвежский путешественник Роальд Амундсен решил совершить первый полет на дирижабле на Северный полюс. Экспедиция была осуществлена на полужестком воздушном судне итальянской постройки; 11–14 мая 1926 года дирижабль, названный Амундсеном «Норвегией», совершил перелет со Шпицбергена в Теллер (штат Аляска, США).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: