Мари-Анн Поло де Болье - Средневековая Франция

- Название:Средневековая Франция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1177-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мари-Анн Поло де Болье - Средневековая Франция краткое содержание

Книга французского историка Мари-Анн Поло де Болье посвящена Франции эпохи классического Средневековья и охватывает период между 1000 годом и наступлением эпидемии чумы в 1348 году. В это время французское общество претерпевало коренные изменения, в результате чего сформировалась высокоразвитая цивилизация, в которой основы государственной и религиозной жизни, а также рыцарская идеология уходят корнями в далекое языческое прошлое.

Средневековая Франция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце жизни верующий проходил соборование или последнее помазание. Агония была обставлена строго соблюдавшимися ритуалами: в руки умирающему вставляли свечу, а священник читал предназначенные для этого случая молитвы (семь покаянных псалмов), помазывал его елеем (елеосвящение) и причащал. Церковь выступала против ночных молитвенных бдений в доме усопшего, так как она не могла полностью контролировать соблюдение всех ритуалов. Хотя религия и пронизывала все сферы жизни человека, перешагнуть порог его дома церковь не имела права. За его стенами подчас вырабатывались собственные обряды и ритуалы, почти недоступные изучению историками.

VII

Религия

С давних пор Средневековье считалось самой христианской эпохой, а Францию называли «старшей дочерью церкви». Общепризнано, что в XI столетии христианство было распространено на всей территории Франции, даже если кое-где в удаленных районах и существовали некоторые суеверия, предполагавшие наличие каких-либо других верований. Церковь как организация расцвела и утвердила свою власть между XI и XIV в. Во главе ее находился папа римский, порвавший, начиная с 1054 г., все связи с Константинополем и принимавший активное и полновластное участие в политических и религиозных делах Запада (организация крестовых походов, отлучение суверенов от церкви за нарушение нравственности и супружеского долга). В каждой стране эволюция национальной церкви шла двумя путями: становление светской или белой церкви, служители которой жили среди мирян, и развитие монастырей, (черной или регулярной церкви). Представители обеих церковных иерархий вменяли верующим в обязанность изучение катехизиса (Credo), присутствие на церковных богослужениях и участие в религиозных обрядах, из которых исповедь стала носить все более индивидуализированный подход. Церковь стремилась изгонять из жизни общества и исправлять нормы нравственности и поведения, считавшиеся, по ее мнению, отклонением: от суеверий до ереси, которую она выжигала огнем инквизиций.

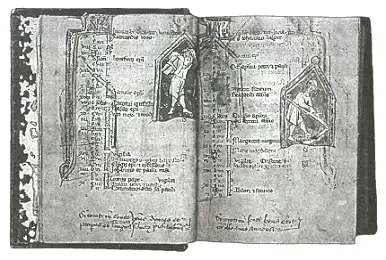

Книга псалмов. XIII в.

Церковь: двойная иерархия

Хроникер Рауль Глабер отмечал, что к тысячному году церкви Франции покрылись «белым одеянием». И действительно, XI в. характеризовался быстрым развитием церковной жизни, проявившейся в массовом строительстве церквей, часовен, приорств и монастырей. Структура церкви имела двойную иерархию: регулярную (монастырскую организацию или черное духовенство) и светскую, белое духовенство которой обслуживало потребности мирян, не давая монашеских обетов.

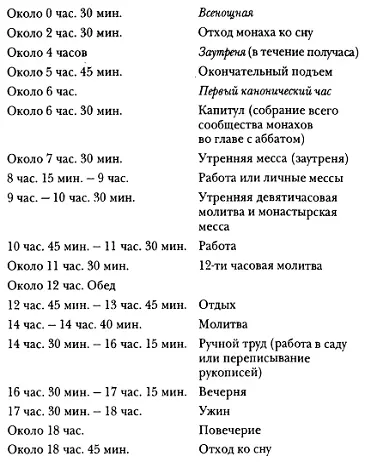

Регулярная церковь собирала под свои знамена верующих, давших обет жить по установленным нормам и правилам, удалившись от мира за стенами монастырей и выполняя наставления аббатов. В основном монахи жили по Уставу святого Бенедикта, написанному Бенедиктом Нурсийским между 529 и 537 гг., дополненному Бенедиктом Анианским (умер в 821 г.) и ставшим основным документом, которым руководствовалось все католическое монашество в каролингскую эпоху (в 817 г.). Расписание дня включало чтение молитв (выделены курсивом), прием пищи, ручной труд и две ежедневных мессы

.

Многочисленные во Франции монастыри бенедиктинцев вступали в союзы с власть предержащими через посредничество королевских аббатств и патронируя многие крупные монастыри.

Богатство монастырей дискредитировало их в глазах бедных верующих, плативших причитающуюся десятину, a также в глазах сторонников возврата к евангельскому идеалу бедности, проповедуемому апостолами. В этих условиях в 910 г. герцог Аквитанский основал Клюнийское аббатство, изъяв его из-под юрисдикции светских и духовных властей и подчинив непосредственно папе. Расцвет Клюнийского ордена наступил необычайно быстро, его литургии проводились в соответствии с уставом св. Бенедикта и посвящались обслуживанию культа богатых усопших, имевших средства, чтобы основать при жизни часовню в одном из аббатств ордена.

Монахини

Обычные покойники, иногда всеми забытые, поминались 2 ноября (на следующий день после праздника всех святых). Этот обычай, получивший большое распространение, был введен Одилоном, клюнийским аббатом (994 – 1049 гг.).

В XI веке стремление к отшельничеству завладело умами на Западе, и религиозные ордена, видевшие в затворничестве идеал человеческого существования, в большом количестве появились во Франции. В 1084 г. святой Бруно основал Пармскую обитель, появились и другие монастыри: Гранмон (1074 г.), Сов-Мажёр (1079 г.). Фонтэвро (1101 г.). Этот век изобиловал героями-отшельниками как, например: Антенор де Шер (1085 г.), Гарен Альпийский (1090 г.), Рауль де Фретаж (1094 г.) и Бернар де Тирон (умер в 1117 г.)

С основанием в 1098 г. Робертом Молезмским в Сито монастыря вновь получили приоритет идеалы общественной жизни. Впоследствии Святым Бернаром Клервоским в монастыре был организован монашеский орден, названный цистерцианским, ставший одним из самых динамично развивающихся и имевший 530 монастырей и обителей по всей Европе.

План цистерцианских аббатств отвечал требованиям церковной службы и коллективной жизни. Архитектура аббатства Фонтене, построенного Бернаром Клервосским и освященном Папой Евгением III, была подчинена идеалам ордена цистерцианцев. Аббатство было воплощением романской архитектуры и почти точной копией исчезнувшего аббатства Клерво. В архитектурном ансамбле главное место отводилось церкви и монастырю (клуатру), расположенному с южной стороны. На северную галерею монастыря выходил капитулярный зал, помещение для послушников и столовая (рефекторий). Глухой сводчатый неф с разрывами был усилен арками свода, отходящими к приделам. Дневной свет едва проникал на клирос. Массивный, с двумя невысокими дверными проемами фасад был поделен двумя контрфорсами. Внутреннее скульптурное убранство монастыря не отличалось роскошью: скромный орнамент из листьев украшал капители. По лестнице, поделенной сводчатыми аркадами, опирающимися на тяжеловесную колоннаду, можно было подняться в дортуар. Своды капитулярного зала конца XII столетия представляли собой пересекающиеся стрельчатые арки. Ручной труд часто заменялся переписыванием рукописей в скриптории, а тяжелые сельскохозяйственные обязанности доверялись послушникам. Нужно отметить, что все эти религиозные институты избрали сельскую среду, чтобы вдали от города, гиблого места, где царил дух наживы, по словам св. Бернара, иметь возможность полноценно развиваться. Но на границе XIII столетия часть церковных руководителей осознала необходимость перехода в город, ставший в XIII в. центром общественной жизни, куда стекались массы народа и где происходил обмен товарами и идеями, появлялись и развивались школы и университеты и шли жаркие теологические дискуссии. В осознании происходящих перемен папством насаждаются новые религиозные ордены, в частности, нищенствующие монашеские ордены, отрицающие богатство ранее организованных орденов и старающиеся приблизиться к городскому населению, чтобы, простым и доступным языком рассказывая поучительные истории, нести в народ слово Божье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: