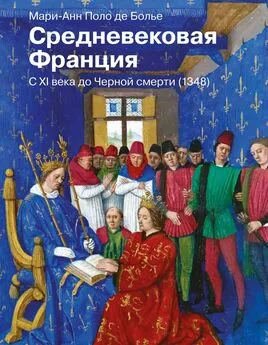

Мари-Анн Поло де Болье - Средневековая Франция

- Название:Средневековая Франция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1177-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мари-Анн Поло де Болье - Средневековая Франция краткое содержание

Книга французского историка Мари-Анн Поло де Болье посвящена Франции эпохи классического Средневековья и охватывает период между 1000 годом и наступлением эпидемии чумы в 1348 году. В это время французское общество претерпевало коренные изменения, в результате чего сформировалась высокоразвитая цивилизация, в которой основы государственной и религиозной жизни, а также рыцарская идеология уходят корнями в далекое языческое прошлое.

Средневековая Франция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

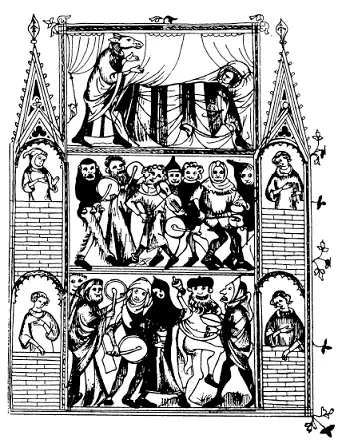

Изображение народного праздника на средневековой миниатюре

Тот же пародийный характер был свойственен и карнавалам, устраиваемым в последний день перед великим постом и на праздник осла рождественского цикла. В этот день организовывали торжественное шествие, во главе которого вели богато убранного осла, в его честь пели песни, восхваляя его на разные лады. В XII столетии появились два термина, происходящие от слова «карнавал»: «carnelevare» и «carementran»; первый означал воздержание от мясной пищи, а второй – первый день поста. В противопоставление периоду покаяния, предшествующему празднику Пасхи, карнавал был последним скоромным днем. Несмотря на запрещения, издаваемые церковными соборами, ношение масок во время карнавалов, изображавших животных или позволявших обращение мужчин в женщин и наоборот, было очень распространено. С участием низшего духовенства устраивались веселые церемониальные шествия, доходившие до ворот храмов и пародирующие торжественные церковные процессии. На улицах, в царстве юности и смеха, молодежь встречала шутовские кортежи, которые финансировались цеховыми корпорациями и городскими властями, и примыкала к их рядам. Постепенно во время карнавалов на тут же сколоченных подмостках стали показывать целые спектакли. А в это же время маскарады, организуемые при дворах королей и принцев, становились элитарными праздниками, предназначенными для высших слоев общества (начиная с XIV столетия). Сожжение чучела карнавала в конце зимы на специально устроенном погребальном костре было символом весеннего пробуждения и возрождения жизни.

Кроме того, во время карнавалов молодежь иногда высмеивала «неравные браки» (например, пожилая вдова, вышедшая замуж за юнца), устраивая шум и гвалт под окнами «новобрачных».

Военные победы, заключение мира также были поводом для организации процессий, во время которых толпы ликующего народа распевали хором Те Deum («Тебя, Бога, хвалим»). Торжественные въезды в города королей или их представителей приняли, начиная с XIV столетия, необыкновенную помпезность. Городские власти и простые жители устаивали в честь короля грандиозные шествия, чтобы засвидетельствовать свою верность, получая от него дополнительные привилегии или подтверждение старых. Церемония встречи сопровождалась церковными службами, длинными политическими речами, в городе царила праздничная атмосфера: для народа устаивали фонтаны из вина и освобождали заключенных.

Фольклор

История развития мировоззрения, сложившегося в Средневековье, основана на изучении богатого наследия народного творчества. За интересующий нас период существующий в устном виде фольклор начал принимать письменное оформление. Опираясь на бретонские мифы и легенды, куртуазная литература использовала сюжеты, источником которых явилось народное творчество: фантастические существа, населяющие леса и озера, в частности, феи (Дама озера, воспитавшая Ланселота; неоднозначная фигура Мелюзины). Начиная с XIII столетия проповедники пересыпали свои проповеди забавными историями, привлекая внимание слушателей и способствуя тем самым лучшему усвоению и запоминанию преподанных ими «уроков» богословия. Ведь для установления взаимопонимания с паствой не было ничего лучше, чем рассказы, основные на близких по духу народных легендах. Развиваясь по этим двум направлениям, культура фольклора адаптировалась к новым урбанизированным условиям жизни общества.

Но вместе с тем церковь боролась с элементами фольклора, противостоящими христианству или чуждыми ему. Ею отрицались и осуждались фольклорные концепции календаря: праздники январских календ (начинание важных дел первого января), вера в то, что двенадцать дней между Рождеством и Крещением предсказывали события двенадцати последующих месяцев года, молитвы, обращенные к полной луне, соблюдение «египетских» дней (в воспоминание о семи казнях египетских), гадания, колдовство и т. д. Духовенство выступало ярым противником поклонения источникам воды, озерам, священным деревьям и лесам, запрещая исповедование языческих культов: от паломничества в Домб к святому Гинефору, который был не кем иным, как псом борзой породы, несправедливо убитым своим хозяином, до исполнения танцев cheval-jupon, иногда совпадающих с праздником Святой Троицы. А в ночных кавалькадах Месни-Эллекен (так назывался отряд погибших рыцарей) церковники видели явление на землю душ грешников, вернувшихся из чистилища, чтобы просить живых молиться об облегчении их участи. В городах самыми показательными проявлениями народной культуры были шествия с драконами, так называемые знаменитые «тараски» из Тараскона, и карнавалы, появившиеся в XII в. Духовенству не удалось побороть мощные всплески народного творчества, являющиеся частью религиозных праздников, и вписывающиеся в литургический календарь. Самое любимое народом шествие устраивалось в Вербное воскресенье, имеющее еще одно название: «Pâques fleurie», то есть «расцветающая Пасха». А на карнавал, устраивавшийся накануне строгого сорокадневного поста, клирики запрещали народу ношение масок, искажающих внешность человека, созданного по образу и подобию Божьему.

До знакомства с серией акварелей, точно обрисовывающих костюмы, которые носили во время карнавалов в Нюрнберге с 1429 по 1539 г., мы имели слабое представление о полном карнавальном цикле, хотя «Роман о Фовеле» сообщал нам некоторые сведения об этих народных гуляниях, проходивших в XIV столетии.

Литургические представления и театр

Мистерии как вид религиозного представления, появились после 1400 г. и, таким образом, хронологически не входят в сферу наших интересов. Мы дадим лишь самые общие представления о зарождении и первых шагах театрального искусства в средневековом обществе, существовавшего в формах литургических представлений и светских (городских) постановок.

Первые представления были поставлены в монастырских церквях и показаны зрителям на Пасху. Три монаха разыграли посещение Гроба Господня, направляясь к алтарю, на котором возлежал четвертый исполнитель в белоснежных одеждах, распевавший «Quem queritis in sepulchro?» («Что ищете вы в гробнице?»). Обернувшись лицом к публике, он заканчивал свою песнь, которую тут же подхватывал церковный хор. Святой Эзелволд после просмотра драматизированного богослужения в церкви Флёри-сюр-Луар в Гане включил его между 965 и 975 гг. в свой свод правил «Regularis Concordia».

Четыре монаха достигли настоящего актерского мастерства, воплотив трех Марий и ангела в сюжете «Благовещения». К основному ядру постановок вскоре прибавились и другие представления: бегство Петра и Иоанна, встреча Марии Магдалины с воскресшим Христом в саду, Noli Me tangere («He прикасайся ко Мне). Лирические монологи и диалоги стали более содержательными и лучше передавали характеры героев, а действие разворачивалось в разных концах храма. По образу пасхальных представлений разыгрывались и другие постановки, темами которых были Вознесение и, главным образом, Рождество; к ним вскоре прибавились поклонение пастухов и волхвов (Ludus pastorum, Ludus stellae), избиение младенцев и шествие пророков. А в церкви Флёри-сюр-Луар поставили воскрешение Лазаря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: