Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Название:Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание краткое содержание

Перед вами — иллюстрированная научно-популярная книга об истории, настоящем и будущем авиации и воздухоплавания, рассчитанная прежде всего на средний школьный возраст. Она не только в занимательной форме рассказывает об основных этапах развития аэростатов и дирижаблей, самолетов, планеров, вертолетов и других летательных аппаратов, но и содержит предметно-именной указатель, позволяющий быстро отыскать необходимую информацию.

Рекомендуется для учащихся средних школ, лицеев и гимназий.

Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

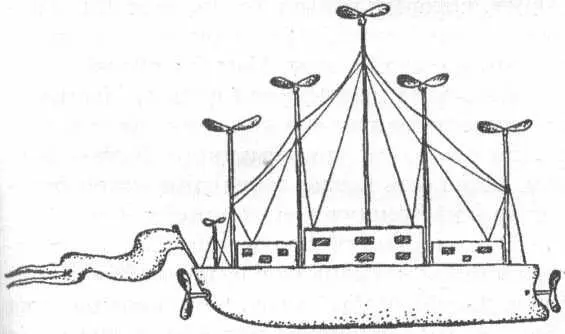

Зная, что развитие авиации сдерживается отсутствием надежного и легкого двигателя, Жюль Верн и тут нашел выход из положения. Он пишет, что Робур одолел эту трудность, обратившись к «электричеству — той силе, которой суждено в один прекрасный день сделаться душой промышленности».

С фантастом не спорят и современные инженеры. Они только хотели бы знать тот секрет, которым владел Робур, создавший аккумуляторы, непрерывно черпавшие энергию из окружающей среды. Нам бы такие!..

Еще одна любопытная деталь. Несмотря на кажущуюся нам сегодня неуклюжесть воздушного корабля, придуманного Жюлем Верном, в ней есть черты, нашедшие потом отражение в настоящих конструкциях.

Винты на мачтах служили лишь для поддержания всей громады в воздухе. Вперед корабль двигал особый винт, установленный на носу по-самолетному, то есть с осью вращения в горизонтальном направлении. Но точно так же устроен автожир — комбинация самолета и вертолета, об особенностях конструкции которого мы с вами поговорим позднее.

Здесь же мне остается добавить, что в своих книгах Жюль Верн предугадал появление еще двух любопытных конструкций — подводного самолета, описанного во «Властелине мира», и реактивных двигателей, о которых упоминается в «Необыкновенных приключениях экспедиции Барсака».

Впрочем, не обошлось и без ошибок: орнитоптеров, то есть летательных аппаратов с машущим крылом, по существу, нет и сегодня — экспериментальные конструкции за прошедшие десятилетия так и не научились летать по-настоящему...

Давиды и Голиафы

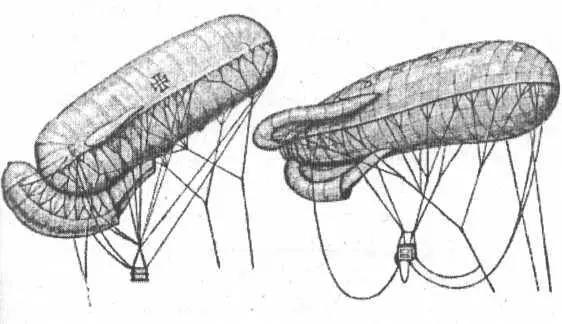

Аэростаты и воздушные шары с самого начала отличались солидными размерами. Например, в начале века дирижабль «Бодензее» совершил 103 полета по маршруту Фридрихсгафен — Берлин протяженностью 700 км. Каждый раз он брал на борт более двух десятков пассажиров и доставлял их на место быстрее, чем курьерский поезд, — средняя скорость полета достигала 100 км/ч! При этом по метеоусловиям было отменено всего 6 рейсов, а условия пребывания на борту пассажиров были сравнимы с плаванием на океанском лайнере: при желании можно было получить даже отдельную каюту.

Самолеты же того времени больше походили на этажерки, чем на летательные аппараты, и боялись буквально всего: темноты, ветра, дождя, даже... насморка! В летных наставлениях того времени черным по белому писали: «Если пилоту захотелось чихнуть, нужно сильно прижать пальцем ямочку на верхней губе...» И желание пропадало (каждый может проверить этот способ на себе — он действенен и до сих пор). Использовать же такой прием приходилось из опасения, что при чихании пилот на несколько секунд потеряет контроль над летательным аппаратом, и этого может оказаться вполне достаточно для аварии, а то и катастрофы.

Тем не менее первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, довольно быстро показала, чему принадлежит будущее. Огромные неповоротливые махины аэростатов были отличной мишенью для огня как с земли, так и с борта аэропланов. А если учесть еще, что оболочки наполнялись обычно водородом, которому для возгорания достаточно малейшей искры, то участь их на войне была предрешена.

Правда, неоднократно предпринимались попытки повысить безопасность полетов ца аэростатах и дирижаблях. Так, например, были высказаны предложения о замене водорода на какой-нибудь другой газ, столь же легкий, как водород, но негорючий. И ныне большинство дирижабельных оболочек заполняются гелием. Однако в то время еще не существовало промышленности, способной обеспечить производство этого довольно редкого на нашей планете газа. Не случайно же его обнаружили сначала на Солнце-

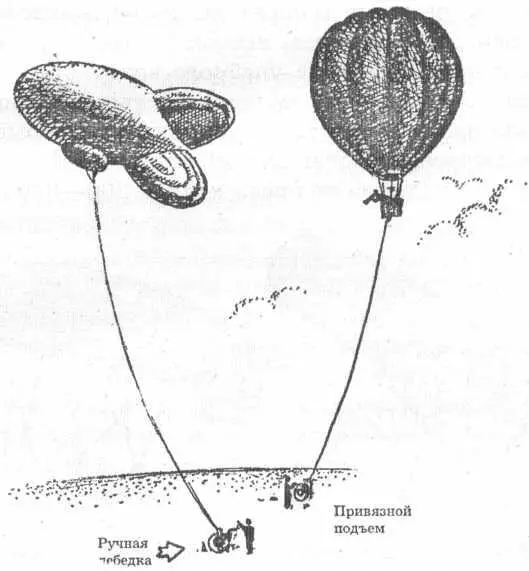

Другая попытка была связана с возрождением интереса к монгольфьерам. Так, скажем, один из основоположников воздухоплавания в России, будущий генерал, а тогда еще поручик А.М. Кованько специально ездил за границу для их покупки.

В середине 90-х годов прошлого века было проведено несколько испытательных подъемов на таких шарах офицеров-наблюдателей. Однако результаты оказались малоутешительными. Н.И. Утешев, который в те годы был одним из офицеров учебного воздухоплавательного парка, вспоминал:

«Подъемы производились исключительно привязные на обычном тросе, намотанном на ручную лебедку. Высота подъема не превосходила 200—300 м, и длился он 15—20 минут. Нагретый воздух сравнительно быстро охлаждался...»

С одной стороны, такой способ подъема обеспечивал при приближении вражеской авиации быстрый спуск наблюдателя на землю, с другой — огромные размеры оболочки, необходимость сооружения специальных очагов или, по крайней мере, разведение костров делали не очень удобным эксплуатацию монгольфьеров во фронтовых условиях.

Поэтому, скажем, моряки пытались использовать для подъема в воздух коробчатых воздушных змеев. Ветра на море дуют практически постоянно, собрать-разобрать змея можно относительно быстро, а лебедки для запуска есть на любом корабле. Однако и эта «мода» не прижилась; оказалось, что использовать на море гидросамолеты все-таки удобней.

Кроме того, в начале XX века было сделано несколько изобретений, окончательно предопределивших победу аэропланов над дирижаблями и аэростатами.

Нужда многому научит

Предотвращающий падение

Так переводится с французского слово « парашют ». Здесь мы поговорим о том, как это изобретение получило полезное усовершенствование в России, стало безотказным инструментом для спасения жизни авиатора при аварии летательного аппарата.

В сентябре 1910 года под Петербургом состоялся воздушный праздник, в котором приняли участие Ефимов, Уточкин, Руднев и другие известные авиаторы того времени.

Во время полетов произошла трагедия, потрясшая всю страну, — на глазах почтенной публики разбился известный пилот, капитан Л.М. Мациевич.

Александр Блок, тоже ставший невольным свидетелем трагедии, отозвался на это событие стихами, в которых есть такие строки:

И зверь с умолкшими винтами Повис пугающим углом...

Ищи отцветшими глазами Опоры в воздухе... пустом!

Уж поздно: на траве равнины Крыла измятая дуга...

В сплетеньи проволок машины Рука — мертвее рычага...

Интервал:

Закладка: