Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Название:Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание краткое содержание

Перед вами — иллюстрированная научно-популярная книга об истории, настоящем и будущем авиации и воздухоплавания, рассчитанная прежде всего на средний школьный возраст. Она не только в занимательной форме рассказывает об основных этапах развития аэростатов и дирижаблей, самолетов, планеров, вертолетов и других летательных аппаратов, но и содержит предметно-именной указатель, позволяющий быстро отыскать необходимую информацию.

Рекомендуется для учащихся средних школ, лицеев и гимназий.

Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку в начале века гидросамолеты не только не уступали сухопутным самолетам, но порой и обходили по скорости, грузоподъемности, дальности полета, то на палубах многих кораблей стали оборудовать для них ангары. В случае надобности стрела лебедки спускала самолет на воду. Пилот садился в кабину, взлетал, производил разведку и снова опускал аэроплан на воду вблизи родного корабля, лебедка которого опять-таки поднимала летающую лодку на палубу.

Такая система настолько понравилась морякам, что гидросамолетами стали оборудовать даже... подводные лодки! Но об этом у нас еще будет случай поговорить отдельно.

Орлы с «Орлицы»

Получив первый опыт использования авиации на море, наши конструкторы сделали следующий шаг. В 1916 году, в самый разгар первой мировой войны, один из кораблей Балтийского флота был переоборудован в авианесущее судно, получившее название «Орлица».

На верхней палубе в двух ангарах, расположенных на корме и носу судна, располагалось по два гидросамолета. Еще один, запасной гидроплан в разобранном виде хранился в особом трюме.

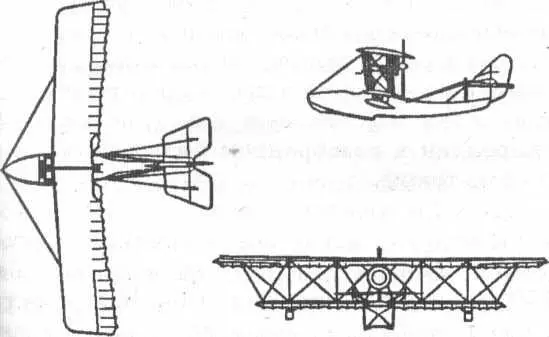

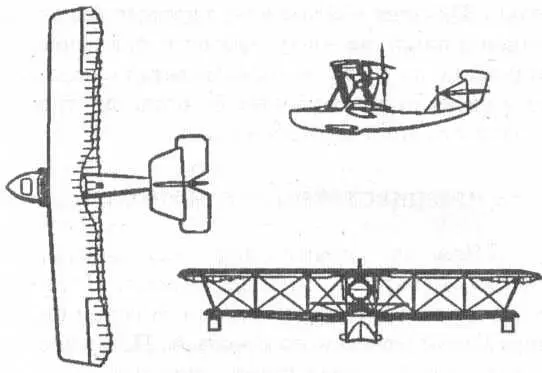

Для базирования на «Орлице» были выбраны гидропланы М-9 конструкции Григоровича. Мощный по тому времени мотор в 150 л. с. позволял каждому гидроплану брать на борт до 460 кг полезной нагрузки. Экипаж из трех человек мог находиться в воздухе 5 часов, преодолевая за это время расстояние до 600 км. На случай встречи с воздушным противником экипаж имел на борту пулемет, установленный на особой турели.

В трюмах корабля были устроены бензохранилище на 1000 пудов топлива, маслохранилище на 500 пудов и бомбовый погреб. В кормовой части жилой палубы размещались мастерские, где можно было произвести ремонт вышедших из строя самолетных узлов.

4 июля 1916 года произошел исторический воздушный бой, в котором четыре самолета с «Орлицы» схватились с четырьмя самолетами противника. Сражение закончилось полной победой русских. Два кайзеровских самолета были сбиты, остальные позорно покинули поле боя. С нашей стороны потерь не было. Причем в этом бою впервые был применен новый по тому времени тактический прием. Один из русских самолетов сумел зайти в хвост противнику и с близкой дистанции срезал его пулеметным огнем.

Предшественники Маресьева

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, наверное, многие читали. Известно также, что прототипом главного героя послужил Герой Советского Союза А.П. Маресьев, который продолжал летать, потеряв обе ноги. И куда меньше людей знает, что он был далеко не первым летчиком-инвалидом в нашей армии.

А.Н. Прокофьев-Северский был потомственным дворянином. После окончания Московского кадетского корпуса он захотел стать морскими летчиком. Будучи человеком состоятельным, он купил самолет и научился на нем летать. На аэродроме он познакомился с И.И. Сикорским, который, видя такую тягу молодого человека к небу, порекомендовал его в Качинскую (под Севастополем) авиационную школу.

Успешно закончив ее, Прокофьев-Северский стал летать над Балтикой, но вскоре попал в катастрофу и потерял правую ногу. Из авиации его отчислили. Однако упорный летчик вскоре освоил протез, научился танцевать, кататься на коньках и играть в гольф. Друзья-летчики иногда тайком брали его в полеты, но официально никто и слышать не хотел о его возвращении. Одноногий летчик — такого мировая авиация еще не знала.

Но все-таки он добился своего. Однажды во время парада новой техники какой-то ас показал высший пилотаж при большом стечении начальства. Генералы и адмиралы были в восторге. Но они же пришли в ярость, когда увидели вылезавшего из кабины инвалида.

Однако весть об этом случае дошла до царя. Николай II личным указом разрешил Прокофьеву-Северскому продолжать летную службу. Так одноногий летчик стал участвовать в боях. В 1916 году он спас командира, когда на того насели сразу несколько врагов. Причем в этом бою пострадал и он сам — немецкая пуля попала в кабину и... засела в деревяшке протеза. Летчику удалось благополучно посадить самолет.

Потом он снова участвовал в боях и сбил в общей сложности 13 вражеских самолетов.

Кроме него в истории авиации сохранилась память и об еще одном безногом летчике — георгиевском кавалере Юрии Гилынере, погибшем на фронте в первую мировую.

И чтобы закончить разговор на эту тему, добавлю, что во вторую мировую войну кроме Маресьева еще 16 летчиков продолжали воевать, лишившись кто ног, кто руки, кто глаза... Но о них почему-то никто не пишет повестей и романов...

В воздухе пахло грозой

Когда закончилась первая мировая война, многие думали, что теперь уж мир установится надолго. Однако так полагали в основном обыватели. А вот политики, военные, экономисты понимали: скорее всего, эта передышка ненадолго. И у них были на то основания: в воздухе очень скоро запахло новой грозой, поскольку мир разделился на два лагеря — социализма и капитализма...

Теория плюс практика

Уроки на земле и в воздухе

Первая мировая война в нашей стране, как известно, кончилась войной гражданской. Страна разделилась на белых и красных, брат пошел на брата, сын на отца... С точки зрения авиационной война эта плоха была еще и тем, что страну покинули многие талантливые конструкторы и промышленники. Так, например, И.И. Сикорский уехал в США, где стал родоначальником знаменитой, говоря по-западному, геликоптерной фирмы, которая и поныне носит его имя, выпускает одни из лучших вертолетов в мире.

У тех же, кто остался, долгое время не было никакой возможности заниматься любимым делом. И если теоретики, подобно Н. Е. Жуковскому, еще могли что-то делать — в том же Аэродинамическом институте, преобразованном декретом от 1 декабря 1918 года в ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт, проводились эксперименты по снегозадержанию, — то практикам для создания новых летательных аппаратов нужны были мастерские, а еще лучше — заводы. А они стояли...

Кроме того, отсутствие квалифицированных кадров, необходимых материалов приучи ли оставшихся авиаторов и механиков надеяться на знаменитое русское «авось». Порою оно выручало, а иногда...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: