Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Название:Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание краткое содержание

Перед вами — иллюстрированная научно-популярная книга об истории, настоящем и будущем авиации и воздухоплавания, рассчитанная прежде всего на средний школьный возраст. Она не только в занимательной форме рассказывает об основных этапах развития аэростатов и дирижаблей, самолетов, планеров, вертолетов и других летательных аппаратов, но и содержит предметно-именной указатель, позволяющий быстро отыскать необходимую информацию.

Рекомендуется для учащихся средних школ, лицеев и гимназий.

Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«В ночь на 11 августа 1941 года немецкие самолеты совершили очередной массированный налет на Москву, — сообщала сводка информбюро. — Вражеские самолеты были рассеяны огнем зенитных батарей и летчиками-истребителями...»

В ту ночь было сбито 5 самолетов противника, причем один из них — аэростатом. Вот как это случилось.

Фашистские бомбардировщики подошли к городу на высоте 5 тыс. м. Разделившись на группы, они стали наносить удары по тем или иным объектам, одновременно совершая противозенитные маневры и отбиваясь от наших истребителей. А один из бомбардировщиков, незаметно отделившись от группы, снизился и пошел, ориентируясь по извивам Москвы-реки, непосредственно к центру столицы, к Кремлю.

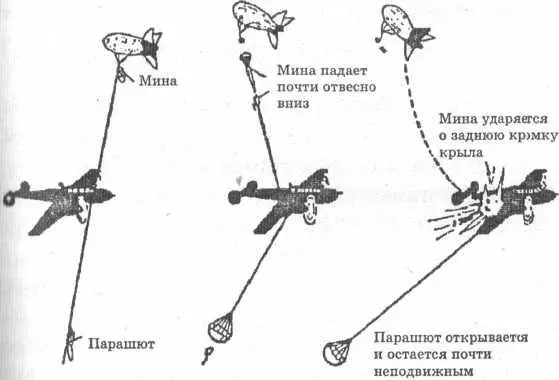

Однако дойти до цели ему так и не удалось. В темноте пилот бомбардировщика не заметил заграждения, подвешенного к аэростату, и прямым ходом угодил в сети. Ударившись о трос, самолет на какое-то время потерял управление, а тут еще рядом взорвалась автоматически спускаемая с аэростата мина (см. схему). И «Хейнкель-111» рухнул в воду.

Интересно, что этот способ борьбы с авиацией противника не потерял актуальности и в наши дни, поскольку может быть использован для ловли... ракет! Впервые воздушные заграждения для этой цели попытались было использовать англичане во время той же, второй мировой войны. Им удалось, развесив вокруг Лондона на аэростатах заграждения обычные рыбацкие сети, поймать в них несколько ракет «Фау-1» и «Фау-2», которые так и не смогли долететь до цели.

В наши дни отечественными изобретателями создана система «Бастион». Ее основу опять-таки составляют аэростаты и подвешенные к ним сети. Только на сей раз — синтетические. Капрон, нейлон, кевлар, композитные волокна, сравнимые по прочности со стальной проволокой, не только не обнаруживаются радарным лучом, но и практически незаметны для наблюдения даже в солнечный день. Системы автоматического наведения не замечают их, и крылатые ракеты попадают прямо в тенета. Запутываются и падают на землю, не добравшись до цели.

Фронт проходит через КБ

Перед войной в Берлине побывала советская торговая делегация, в состав которой входили также наши летчики и конструкторы. Они были поражены тем, что немцы показали им свои авиационные заводы, продемонстрировали полеты новейших самолетов и даже разрешили нашим летчикам самим полетать на них. Откуда такая беспечность?

Расчет был весьма прост: за те несколько месяцев, которые оставались до начала военных действий по плану «Барбаросса», русские никак не успевали поставить на поток изготовление подобных же машин. И он действительно оправдался. Тем более что у нас был арестован ведущий авиаконструктор А.Н. Туполев, подверглись гонениям многие другие ученые и инженеры.

И когда грянул гром, выяснилось, что самым грозным оружием, которое наши летчики могли противопоставить немецким, была их решимость драться до последнего, не задумываясь идти в лобовую атаку или на таран.

Но одного мужества для победы в войне маловато. Нужна совершенная техника, причем в достаточных количествах. Воздушный бой, длящийся порою всего несколько секунд, начинается на самом деле в конструкторских бюро, где инженеры пытаются совместить противоречащие друг другу требования: сделать самолет прочным и легким, маневренным и скоростным, высотным и умеющим летать чуть выше древесных макушек...

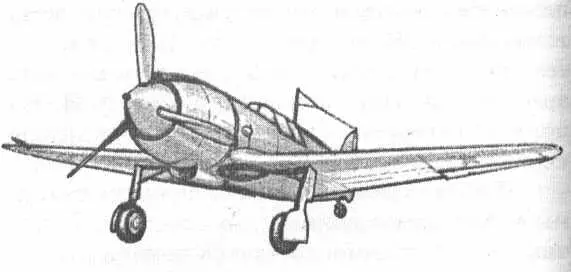

Как ведется такая борьба, давайте разберемся на примере хотя бы уникального истребителя Ла-5.

Основой его послужил предыдущий истребитель конструкции С.А. Лавочкина, М.И. Гудкова и В.П. Горбунова, имевший высокие по тому времени скоростные характеристики. Но получены они были дорогой ценой: чтобы «облагородить» аэродинамику самолета, разместить мощный мотор, самолету пришлось сделать чересчур вытянутый нос. Кабина пилота помещалась чуть ли не посредине фюзеляжа, и ему плохо было видно, что делается впереди: самолетный нос все загораживал. И фронтовики тут же дали свою расшифровку сокращению ЛаГГ — «Лакированный Гарантированный Гроб», намекая как на то, что фюзеляж самолета делался из дерева, так и на возможность скоропостижно улететь на нем с этого света на тот...

В новой конструкции, разработанной уже без участия соавторов, Лавочкин постарался избавиться от указанных недостатков. Жидкостное охлаждение мотора было заменено воздушным, что позволило повысить компактность и надежность, а заодно улучшило и обзор из пилотской кабины. Воздушный радиатор, правда, ухудшил обтекаемость, но скорость удалось сохранить за счет повышенной мощности двигателя, улучшения аэродинамического обтекания плоскостей, фюзеляжа и отделки. Машину действительно лакировали, тщательно следили за чистотой при окраске — попадавшая пыль, как показали расчеты и эксперименты, увеличивала шероховатость поверхности и снижала скорость на 15—20 км/ч.

Кстати сказать, насколько характеристики поверхности важны для повышения летных качеств машины, наши конструкторы поняли еще в 30-е годы. Знаменитый АНТ-25 поначалу был обит гофрированным дюралем. Гофр позволял повысить прочность при одновременном уменьшении веса. Однако во время испытаний летчики никак не могли достичь расчетной дальности полета. «Спрячьте гофр под гладкой обшивкой», — посоветовали аэродинамики ЦАГИ. Конструкторы сначала засомневались — много ли от этого выиграешь? Но когда последовали совету, дальность полета самолета увеличилась аж на 1 тыс. км! Одновременно возросла и скорость...

Однако вернемся к Лa-5. Первая машина была испытана в апреле 1942 года. Самолет показал себя блестяще, и было принято решение немедленно запускать его в серийное производство. Уже через пару недель первые десять машин стояли на аэродроме, похожие друг на друга, словно братья-близнецы.

Однако «характеры» у них оказались разные. Некоторые капризничали при запуске двигателя, другие — недодавали скорость, в кабине третьих было очень жарко... Но больше всего летчикам досаждали излишние вибрации. Пилот трясся, словно в лихорадке, никак не мог вести прицельный огонь. Кому нужен такой истребитель?

Тщательный анализ показал, что причиной были мелкие, как казалось производственникам, нарушения технологии. При серийном производстве быстро изнашивались сверла и развертки, отверстия при этом получались чуть меньше, чем надо, заклепки и болты приходилось загонять в них молотком. А это создавало излишние деформации, приводило к ухудшению прочности — у одного самолета в полете даже отвалилось крыло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: