Галина Дятлева - Мастера исторической живописи

- Название:Мастера исторической живописи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-7838-1022-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Дятлева - Мастера исторической живописи краткое содержание

Книга рассказывает, как развивался исторический жанр с момента его возникновения до настоящего времени, знакомит с искусством русских и зарубежных мастеров исторической живописи. Большое место в издании отводится иллюстративному материалу, который поможет читателю осмыслить и понять творчество каждого художника.

Мастера исторической живописи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В картинах Рериха нет документальной точности в передаче подробностей прошлого, достоверность (художник внимательно изучал все источники, рассказывающие о Руси времен язычества) в изображении истории сочетается с авторской фантазией, благодаря чему перед глазами зрителя ярко и живо предстает языческая Русь. Именно в древнерусской патриархальности художник видел гармонию, которой так не хватает современному человеку, отдалившемуся от природы.

Не идеализируя прошлого, Рерих любуется красотой лесов, рек, морей и гор, восхищается силой, умением, мастерством славян, строивших города на высоких берегах, корабли, способные переплывать моря.

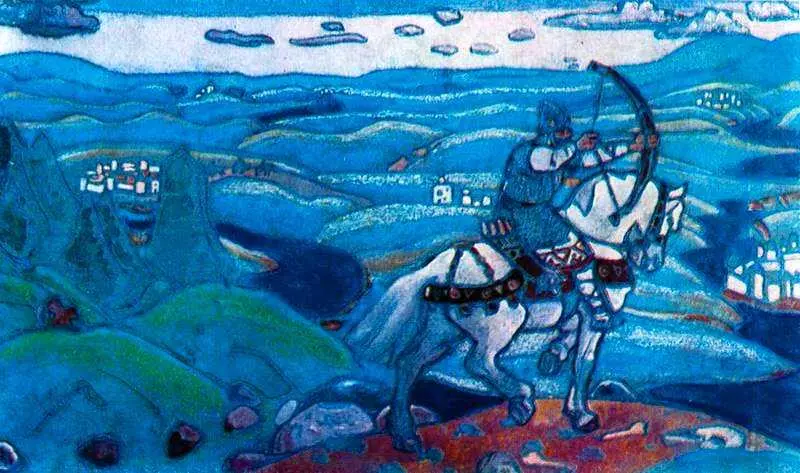

С 1906 года в творчестве Рериха начался новый период. С этого времени он уже сложившийся мастер с неповторимой живописной манерой и яркой индивидуальностью. Отказавшись от техники масляной живописи, художник обращается к темпере и пастели, благодаря чему его картины становятся более красочными и декоративными («Змиевна», 1906, Русский музей, Санкт-Петербург; «Собирают дань», 1907, частное собрание, Москва; «Илья Муромец», 1909, частное собрание, Москва; «Сеча при Керженце», 1911, частное собрание, Москва).

С 1906 по 1914 год художник принимал участие в выставках русского искусства в Венеции, Париже, Берлине, Вене, Брюсселе, Риме, Лондоне. Многие его работы приобрели крупные европейские музеи. В 1909 году Рерих стал членом Реймсской академии во Франции и получил звание академика Российской академии художеств.

В первое десятилетие XX века Рерих занимался оформлением дягилевских спектаклей (балет И. Ф. Стравинского «Весна священная», 1913; «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» А. П. Бородина). В его декорациях и эскизах костюмов к театральным постановкам также отразился интерес к истории.

Рерих считал, что искусство разных стран восходит к одному источнику. Много общего он находил в искусстве России и Индии — страны, которая интересовала его с раннего детства. Художник писал: «Обычаи, погребальные „холмы“ с оградами, орудия быта, строительство, подробности головных уборов и одежды, все памятники стенописи, наконец, корни речи — все это так близко нашим истокам. Во всем чувствовалось единство начального пути».

Н. К. Рерих. «Илья Муромец», 1909, частное собрание, Москва

В 1913 году Рерих увидел в Париже привезенные из Индии востоковедом Голубевым снимки и предметы.

В 1923 году художник наконец осуществил свою давнюю мечту и отправился на Восток. Вместе с ним были его жена и сыновья. В 1923–1928 годах Рерих побывал в Северной Индии, Китае, Монголии, Средней Азии, Забайкалье, на Алтае и Тибете.

Второе путешествие Рериха по странам Азии состоялось в 1933–1934 годах. Яркие впечатления, полученные художником во время экспедиции, вылились в огромное множество картин и пейзажей с мотивами восточных сказаний и легенд. Многие произведения этого и последующего периодов отразили интерес мастера к восточной философии («Учителя Востока», 1930) и буддизму («Тибет. Монастырь», 1942, Русский музей, Санкт-Петербург).

Русская история для Рериха — это история ратных подвигов богатырей-защитников родной земли, военные сражения и битвы. Художник писал: «В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою. Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление… Потрясения лишь вздымали народную мощь, накопленную и схороненную, как силушка Ильи Муромца».

В понимании Рериха история неразрывна с современностью. Начало Великой Отечественной войны потрясло немолодого художника, находившегося вдали от родины, в Индии. В военные годы он создал множество картин с образами русских героев, как бы показывая связь славного героического прошлого с настоящим. К этому времени относятся полотна «Партизаны», «Настасья Микулична», «Князь Игорь», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Борис и Глеб», «Александр Невский», «Ярослав», «Мстислав Удалой», «Богатыри проснулись».

В 1941–1944 годах художник организовал в индийских городах выставки своих произведений. Деньги, полученные от продажи полотен, он направлял в фонд советского Красного Креста и Красной Армии. Младший сын мастера, художник Святослав Рерих, помогал отцу собирать средства для сражающегося русского народа и выступал по радио с речами в поддержку своей родины.

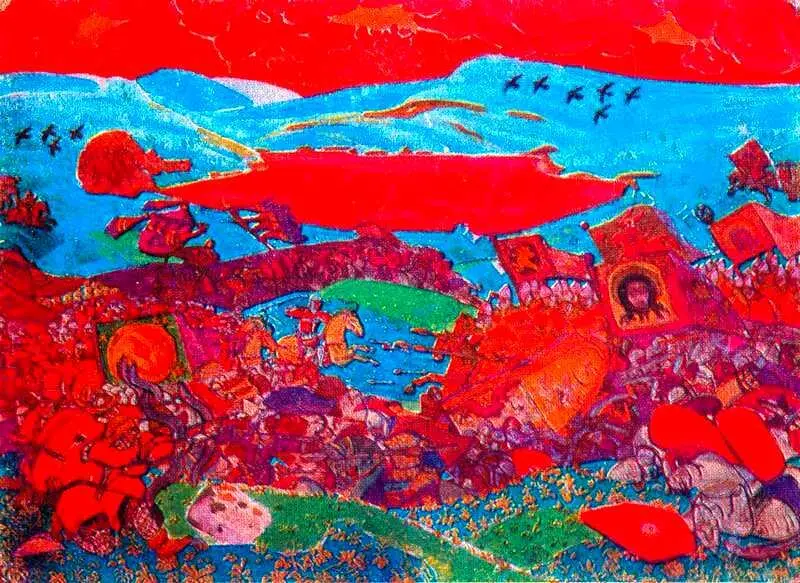

Н. К. Рерих. «Сеча при Керженце», 1911, частное собрание, Москва

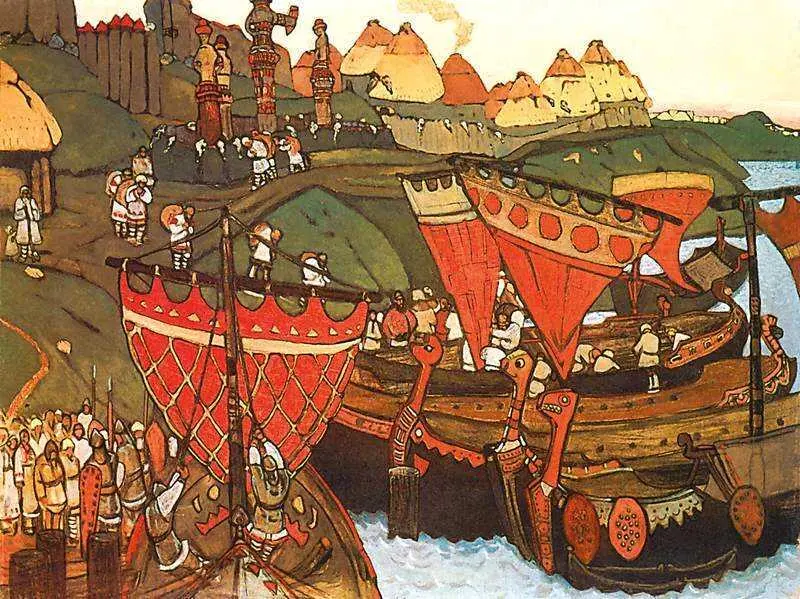

Н. К. Рерих. «Славяне на Днепре», 1905, Русский музей, Санкт-Петербург

При активном участии Николая Рериха в Нью-Йорке была создана Американо-Русская культурная ассоциация, в число членов которой входили такие знаменитости, как Р. Кент, Э. Хемингуэй, Ч. Чаплин.

Всю свою жизнь Рерих боролся за охрану памятников мировой культуры. По его инициативе французскими юристами-международниками был составлен проект Пакта Мира, призывающего к защите всех сокровищ искусства. В 1930 году Комитет по делам музеев Лиги Наций одобрил этот документ, а в 1931 году был создан Международный союз Пакта Рериха, целью которого стало распространение идей Пакта Мира.

В 1935 году Пакт Рериха был подписан в Белом доме в присутствии президента Ф. Рузвельта странами Латинской Америки и США.

Вторая мировая война приостановила действие Пакта, но уже в 1954 году в Гааге на основе Пакта Рериха произошло подписание Заключительного акта Межправительственной конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов между странами. Но Николай Рерих не дожил до этого дня: он умер в Индии от болезни сердца. По индийской традиции его тело было предано огню, а прах развеян.

Константин Федорович Юон

(1875–1958)

Картины Константина Федоровича Юона являются как бы мостом, соединяющим Россию конца XIX века с новым государством, образовавшимся в 1917 году. Он с большой достоверностью изображал изменения, происходящие в стране и, особенно, в Москве в эти годы.

Русский художник Константин Федорович Юон родился в Москве. В 1892 году он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были К. А. Савицкий, А. Е. Архипов и Н. А. Касаткин.

Окончив его в 1898 году, начинающий художник, оставшись в училище, в течение двух лет работал в мастерской В. А. Серова. С 1900 по 1917 год Юон являлся руководителем частной художественной школы, а с 1903 года входил в Союз русских художников и «Мир искусства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: