Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причинами широкого распространения боевого топора могла стать как его сравнительная дешевизна по отношению к мечу, так и личные пристрастия владельца.

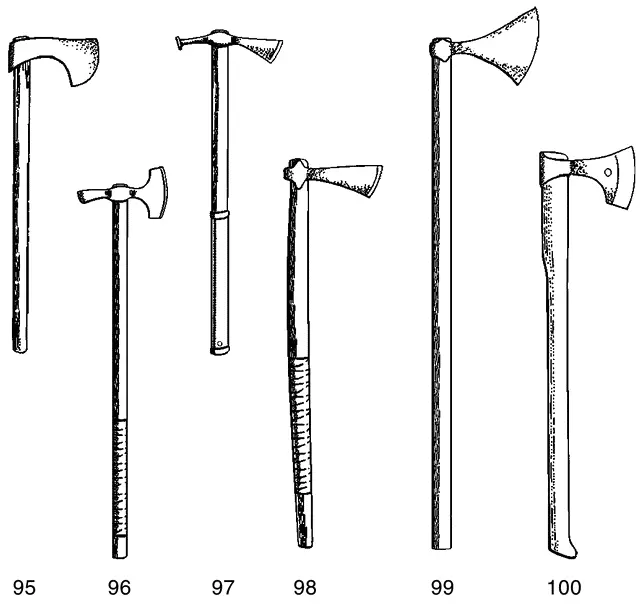

Боевые топоры того периода можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся боевые топоры, предназначенные для боя одной рукой. Такие топоры выполняли те же функции, что и булава и клевец, — противодействие хорошо защищенному доспехами врагу. Как правило, небольшими топориками с вытянутым обухом вооружались всадники. На Руси подобное оружие называлось чекан (рис. 96, 97). Широко применялся одноручный топор и в пехоте, как ополченцами, так и профессиональными воинами.

Ко второй группе можно отнести большие пехотные топоры, предназначенные для боя двумя руками (рис. 99). Такие топоры были широко распространены в Европе, особенно в ее северных регионах, в период, когда пехота была основной ударной силой, — приблизительно с VI по X в. При этом двуручными топорами обычно вооружались избранные воины, предназначенные для прорыва вражеского строя. Они должны были прорубаться сквозь вражеские копья, проделывая брешь для остальных своих бойцов.

С распространением латного доспеха роль боевого топора стала постепенно уменьшаться. Топор разрубал кольчугу лучше меча, однако против сплошного латного доспеха был гораздо менее эффективен. Начиная примерно с XIII в. топорик в кавалерии постепенно уступает место шестоперу и клевцу. Как доступное оружие ближнего боя, топор в пехоте продолжал существовать, но со временем количество вооруженных топорами воинов неуклонно уменьшалось.

Знатный викинг, VIII в.

Викинги — воины и морские разбойники Скандинавского полуострова Северной Европы — Дании, Швеции и Норвегии. Викинги (в Европе их называли норманнами, на Руси — варягами) появились примерно в V в. Небогатый едой северный край не мог прокормить растущее население, поэтому многие предводители воинов — ярлы снаряжали корабли и отправлялись искать удачи за морем. Викинги были искусными мореходами и на своих небольших кораблях — драккарах добрались, задолго до Колумба, даже до Американского континента.

В поисках добычи викинги совершали набеги, главным образом на приморские города Западной Европы. Со временем суда викингов стали доходить до Испании, Италии и даже Византии. Еще одним распространенным среди викингов родом занятий было наемничество. Северные воины часто нанимались на военную службу, в частности к киевским князьям и византийским императорам. Нередко викинги вмешивались во внутренние дела государства, оставляя значительный след в истории. Существует версия, что первыми русскими князьями также были варяги.

Викинги были опытными мореходами и умелыми воинами, но у них не было кавалерии, они сражались только в пешем строю. Особенно знамениты среди викингов были берсерки — воины, впадавшие в состояние боевой ярости и не чувствовавшие ни ран, ни усталости во время сражения.

Высшей доблестью для викинга была смерть в бою. Они верили, что только храбрый воин, павший на поле брани, после смерти попадет к богу Одину, в Валгаллу — скандинавский воинский рай.

Главной деталью защитного вооружения викинга был круглый щит с большой бляхой — умбоном посредине. Туловище защищала кожаная или стеганая куртка. Кольчугу мог себе позволить только очень состоятельный воин или вождь. Голову защищал шлем, обычно с наносьем и нащечниками. Рогов на шлемах викинги не носили.

Основным наступательным оружием было копье, меч, боевой нож — скрамасакс, иногда достигающий размеров меча, и топор. Хороший меч, как и кольчуга, стоил очень дорого, поэтому самым распространенным оружием ближнего боя был топор, как большой — для боя двумя руками, так и малый, для одной руки.

С усилением централизованной власти в скандинавских королевствах и активным введением там христианства викинги стали постепенно исчезать и к X в. как социальное явление исчезли совсем.

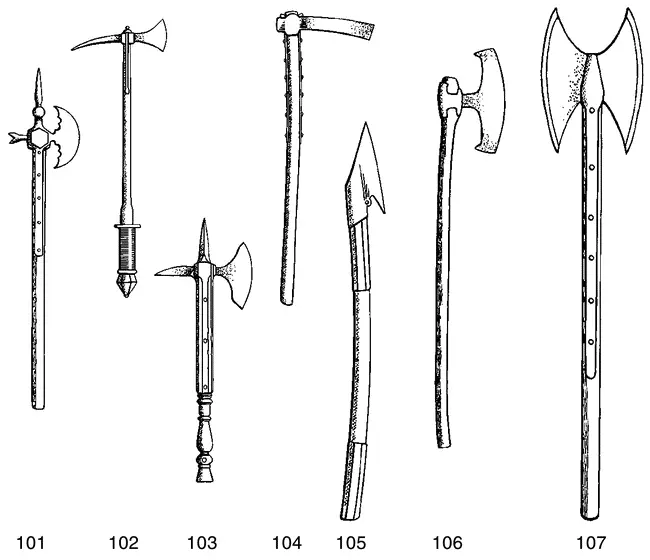

Европейские боевые топоры XV—XVI вв.

На протяжении XV—XVI вв. боевой топор продолжал оставаться в арсенале европейских армий как в пехоте, так и в кавалерии, но процент вооруженных топорами воинов был невелик. Постепенно топор исчез из арсенала пехоты почти совсем, а в кавалерии со временем стал знаком власти военачальника, аналогично булаве и клевцу.

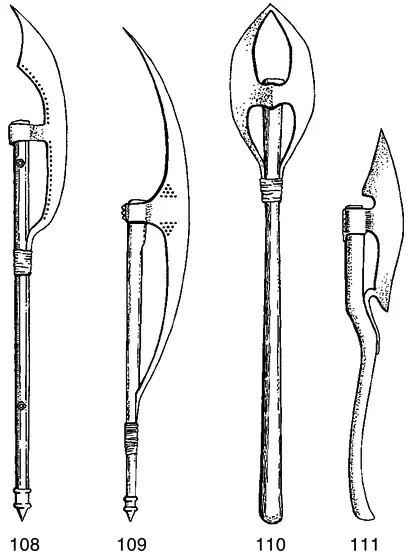

Бердыши

Бердышом (от пол. berdysz — топор) принято называть боевой топор на длинной рукояти, с вытянутым лезвием характерной загнутой формы. Топоры подобного типа были распространены в XV—XVII вв. на территории Северной и Восточной Европы, в том числе и в России. Бердыши существовали как с короткими (рис. 111), так и с длинными рукоятями. Длинный бердыш обычно относят к древковому оружию, как аналог европейской алебарды. Существовали как общепринятые формы бердышей (рис. 108), так и оригинальные конструкции (рис.109, 110).

Стрелец, Москва, XVII в.

Войско Московской Руси в XVI—XVII вв. состояло из поместной дворянской конницы, пехотных стрелецких полков и артиллерии. Дворянская конница представляла собой сословие «служилых людей», которые за земельный надел, получаемый от государства, обязаны были являться на воинскую службу, со своим оружием, снаряжением и лошадьми, в сопровождении слуг, также участвовавших в боевых действиях. Количество слуг и качество снаряжения зависело от размера земельного надела дворянина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: