Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ландскнехт, в дословном переводе с немецкого — «слуга страны». Отряды ландскнехтов — наемных солдат появились в Германии в конце XV в., по инициативе императора Максимилиана I, в подражание непобедимой тогда швейцарской пехоте. Ландкснехты, как правило, набирались из бедняков. Стимулом для смены крестьянской жизни на жизнь солдата было стабильное жалованье, а главное — возможность военной добычи. По обычаю того времени, захваченный вражеский город или деревня обычно отдавался на разграбление победителям.

Изначально ландкснехты состояли на императорской службе. Впоследствии они стали наниматься к тем, кто больше заплатит. Термин «ландскнехт» стал означать свободного наемного воина. Как правило, поведение ландскнехтов мало отличалось от поведения разбойничьих банд. Во время перемирия, когда военные действия не велись, отряды ландскнехтов могли промышлять грабежом деревень и небольших городов.

Тактика ландскнехтов в целом повторяла тактику швейцарской пехоты. Использовались аналогичные построения, основную массу солдат составляли пикинеры и алебардщики. Все более активно применялось огнестрельное оружие. Особый класс ландскнехтов составляли «солдаты на двойном жалованье» — наиболее опытные бойцы, составляющие костяк отряда и используемые на решающих участках боя. Часть таких бойцов вооружалась двуручными мечами и использовалась при прорыве строя врага либо при охране командира и знамени.

Отличительной чертой ландскнехтов были их яркие разноцветные костюмы с обилием разрезов и прочих декоративных элементов.

Во время боевых действий часть ландскнехтов носила доспехи, обычно упрощенный вариант — каску, нагрудник, латную юбку и набедренники либо что-то из этого комплекта по желанию или возможности владельца. Защитой голени обычно пренебрегали, с целью облегчения ходьбы.

На вооружении ландскнехтов состоял весь богатейший арсенал холодного, метательного и огнестрельного оружия того времени. Обычно основным оружием служила пика либо алебарда. Для ближнего боя использовался короткий меч. Для атаки на дистанции применялись как луки и арбалеты, так и огнестрельное оружие — легкие аркебузы, тяжелые мушкеты. Широко использовалась артиллерия.

Ландскнехты просуществовали примерно до середины XVI в., когда на смену наемным отрядам, сражающимся ради личной выгоды, стали постепенно приходить регулярные армии.

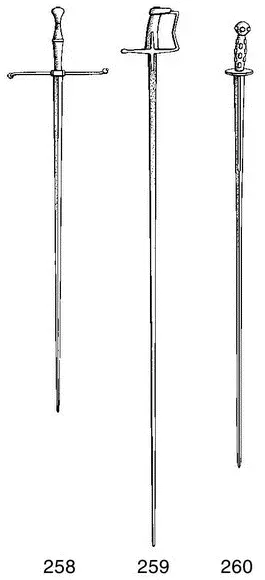

Колющие мечи

Начиная с XVI в. в Европе появляется новый тип клинкового оружия — колющий меч. Мечи такого типа назывались эсток или панцерштрехер. Главной особенностью такого оружия был граненый клинок, обычно четырехугольный в сечении, не имеющий рубящей кромки и предназначеный исключительно для колющего удара (рис. 248, 258). По всей видимости, эсток служил для нанесения уколов между сочленениями доспеха, которые было трудно поразить обычным мечом. Эсток обычно использовали как вспомогательное оружие всадника, в качестве дополнения к обычному мечу.

Колющие мечи были распространены и на Востоке. Оружие подобной конструкции носило название кончар и выполняло примерно те же функции, что и его европейский аналог. Кончар предназначался для борьбы с противником, защищенным броней (рис. 260). Разница была в том, что основу восточного доспеха обычно составляла кольчуга, и кончар отлично подходил для пробивания кольчатой брони. Для этого, как правило, использовался конный таранный удар, аналогичный копейному, однако рука с кончаром просто выставлялась вперед, пробивая защиту противника. Кончар был длиннее обычного меча и мог достигать в длину до 1,5 м.

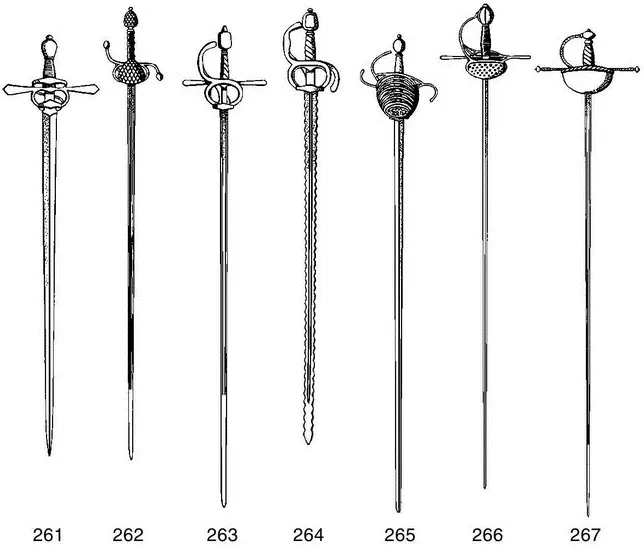

Шпаги XVI—XVII вв.

К концу XVI в. в Европе наибольшей популярностью пользовался колюще-рубящий тип меча, который в дальнейшем мы будем называть шпагой. Под термином «шпага» в данном случае понимается клинковое оружие с развитым эфесом, предназначенное в первую очередь для колющих ударов, но приспособленное также для нанесения рубящих. Шпага стала результатом эволюции европейского прямого меча, с его постепенно удлиняющимся и утончающимся клинком. Процесс эволюции можно также хорошо проследить на примере эфеса клинкового оружия, который постепенно усложнялся и обрастал дополнительными защитными элементами. Существовало великое множество разнообразных эфесов, от самых простых до самых вычурных. Наиболее часто встречающимися элементами шпажного эфеса были крестовина и различные защитные дуги и кольца (рис. 214).

Постепенно, когда колющие удары стали все больше преобладать в арсенале технических действий бойцов, появился тип оружия, предназначенный исключительно для укола. В дальнейшем мы будем называть его рапирой, чтобы подчеркнуть разницу с колюще-рубящей шпагой. Клинок рапиры в сечении представлял собой обычно уплощенный ромб и не был приспособлен для рубящих ударов.

Примерно в то же время появляется новый тип гарды, представляющий собой сплошную полусферу, или «чашку». Как правило, чашеобразную гарду использовали с клинками рапирного типа (рис. 267). Оружие с такой гардой получает название «бретта». От названия оружия происходит и знаменитое «бретер» — дуэлянт, наемный убийца.

Шпага стала основным типом клинкового оружия в европейских армиях XVI в. Но особой популярностью она пользовалась среди гражданского населения, в связи с широчайшим распространением дуэльных поединков. При этом если армейские образцы обычно представляли собой колюще-рубящий вариант шпаги, то на дуэлях все больше использовалась легкая и быстрая рапира.

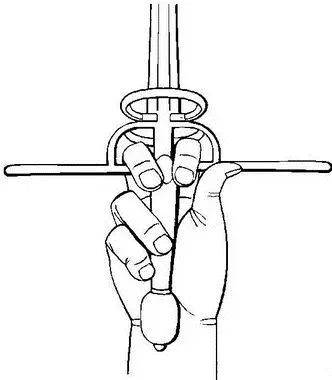

Преимущественное распространение колющего удара потребовало нового хвата оружия. Теперь его держали, положив либо указательный, либо указательный и средний палец поверх крестовины. Такой хват гораздо более удобен для нанесения колющих ударов, которые все больше вытесняли рубящие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: