Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Форма восточных сабель XII— XIII вв. стала основой для создания впоследствии таких известных образцов кривоклинкового оружия, как килидж, шемшир, и многих других.

Тяжеловооруженный монгольский всадник, XII в.

Истинной мощи монгольская армия достигла после объединения различных монгольских родов под властью Чингисхана в 1206 г. За объединением последовал ряд завоевательных походов. К моменту смерти Чингисхана монголы захватили Северный Китай, Центральную Сибирь, Закавказье, большую часть Средней Азии. Впоследствии завоевательную политику Чингисхана продолжили его потомки и преемники. Была захвачена большая часть Руси, от вторжения монголов пострадала Восточная и Центральная Европа. К концу XIII в. Монгольская империя захватила весь Китай, Корею, ряд других государств Юго-Восточной Азии. Империя монголов достигла рекордно больших размеров за всю историю человечества.

По ходу продвижения монголы включали в свою армию воинов из многих захваченных земель. При отказе сдаться противника полностью уничтожали, мирных жителей убивали или угоняли в рабство. Завоеванные земли облагались данью.

Главной ударной силой монголов была конница. Конница делилась на легкую — конных лучников-ополченцев, и тяжелую — профессиональных дружинников, используемых для решающего удара. Лук был главным оружием монгольского воина и обязательно присутствовал и в комплекте вооружения как легкой, так и тяжелой конницы. Кроме того, тяжелые всадники вооружались копьем, мечом, или саблей и топориком, или булавой, или кистенем. В бою зачастую использовался аркан.

Монгольские лошади были очень выносливы и достаточно быстры, хотя и низкорослы. Каждый воин имел по две-три лошади, что позволяло монголам совершать длинные переходы, постоянно меняя лошадей.

Монгольское защитное вооружение могло быть нескольких типов. Легкая конница обычно использовала стеганые войлочные панцири. Тяжелая конница одевалась в комбинированные с кольчугой доспехи, обеспечивающие хорошую защиту. Широко использовались закрытые шлемы с масками. У каждого воина был щит. Лошадь тяжеловооруженного всадника, как правило, также имела защитную попону.

Монгольская армия имела четкую организационную структуру и суровую дисциплину. Армия делилась на отряды — десятки, сотни, тысячи и тьмы — десятки тысяч. Стимулом для воинов служила система материального поощрения отличившихся и суровое наказание в случае провинности. Существует версия, что бегство с поля боя одного монгольского воина каралось смертью всего десятка.

Тактика монголов повторяла тактику многих кочевых народов — скифов, сарматов, гуннов. Излюбленными приемами были ложные отступления, засады, расстрел противника на дистанции в сочетании с мощным ударом тяжелой конницы.

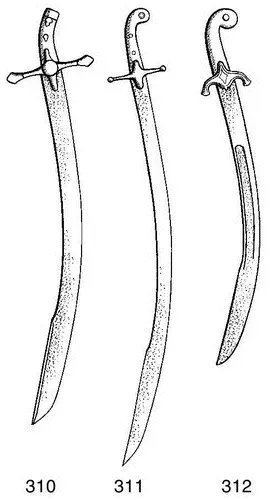

Килидж

Слово «килидж» в переводе с турецкого означает «меч», «клинок». Так в Турции называлось клинковое оружие в целом. Впоследствии термином «килидж» стали называть определенный вид сабли, популярной в Турции, а затем и в соседних регионах в XVII—XVIII вв. (рис. 310). Характерными конструктивными особенностями килиджа являются искривленный клинок с елманью и простая гарда с крестовиной. Конструкция килиджа позволяет наносить эффективные рубящие удары, но недостаточно хорошо приспособлена для уколов. Большой популярностью пользовался килидж у конных воинов. С течением времени конструкция килиджа постепенно менялась. К XVIII в. клинок стал более вытянутым и узким, рукоять приобрела загнутое навершие (рис. 311). Существовали также различные вариации килиджа, с разной длиной и степенью кривизны клинка (рис. 312).

В результате турецкой экспансии сабли подобного типа получили широкое распространение на территории Восточной Европы и на Балканах. Впоследствии на основе килиджа стали появляться новые, оригинальные образцы сабель — венгерские, польские и т. д. Благодаря турецкому влиянию сабля стала основным оружием европейской легкой кавалерии.

Ятаган

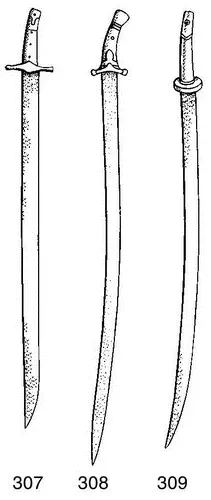

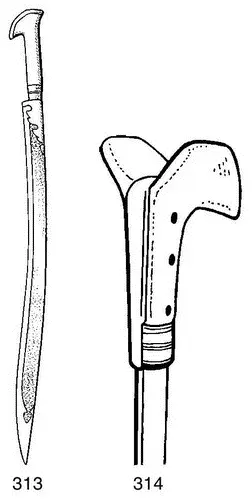

Ятаган — рубящее клинковое оружие, распространенное в XVII—XVIII вв. на территории Османской империи. Характерные черты конструкции ятагана — клинок с двойным изгибом, с заточкой по внутренней стороне и рукоять без гарды, с характерным «ушастым» навершием. Конструкция клинка ятагана напоминает клинок древнегреческого кописа и обеспечивает эффективный рубящий удар. Общая длина ятагана составляла в среднем около 75 см, хотя встречались образцы и большей длины, и совсем небольшие экземпляры — кинжалы ятаганного типа. Вес стандартного ятагана не превышал 0,8 кг, рукоять традиционно делалась из кости.

Ятаган появился в XVI в. в Турции. Пик распространения ятагана пришелся на XVIII в., когда было изготовлено большое количество образцов подобного оружия. Особенно популярным был ятаган среди турецкой пехоты — янычар. Ятаган был, вероятнее всего, личным оружием янычара, в отличие от сабли и мушкета, которые предоставлялись казенными арсеналами в случае войны.

Турецкий янычар, XVII в.

Государство турок-османов появилось в Малой Азии в XIII в. на месте распавшегося государства турок-сельджуков. В 1453 г. турецкий султан Мехмед II разгромил Византию, захватив Константинополь. В дальнейшем были захвачены Греция, Болгария, Венгрия, Сербия, Македония, Крымское ханство, Аравия, Сирия, Армения, часть Грузии, Египет — в Африке, а впоследствии фактически все побережье Северной Африки. Постоянным ударам турок подвергалась Австрия, Польша, Московская Русь. Ведя активную захватническую политику, турки-османы добились присоединения обширной территории.

В XIV в. среди покоренных народов, преимущественно славян, была введена повинность — каждый пятый мальчик отнимался у родителей и поступал на воспитание в турецкую армию. Кроме того, здоровых и крепких детей покупали на невольничьих рынках. Мальчиков обращали в ислам, обучали грамоте и военному делу, и впоследствии они попадали в корпус янычар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: