Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Со временем, в угоду пресытившемуся зрителю, бои становились все сложнее и изощреннее, в них принимало участие все большее количество бойцов. Подчас на арене происходили настоящие масштабные сражения, с использованием больших отрядов пехоты и кавалерии. Использование дорогостоящих декораций стало обычным явлением. Например, для имитации морского боя прямо на арене могли создаваться целые озера. Во времена упадка Римской империи бои зачастую заменялись публичной массовой казнью. Так, например, первых христиан в Риме травили на арене дикими животными.

В начале V в. гладиаторские игры в Риме были официально запрещены.

Штыки

В конце XVII — начале XVIII в. было принято несколько принципиальных нововведений в военном деле Европы. Взамен старого колесцового ружейного замка появился кремневый замок, более совершенной конструкции. Кроме этого, все большее распространение в пехоте получали штыки.

Штыком (от пол. sztych) в отечественном оружиеведении принято называть короткоклинковое холодное оружие, предназначенное для крепления к дульной части ствола огнестрельного оружия. На Западе подобное оружие называют общим термином bionet.

Первые попытки скомбинировать огнестрельное и холодное оружие предпринимались в Европе практически сразу после распространения ручного огнестрельного оружия. Существовало большое количество различных вариантов комбинированного оружия.

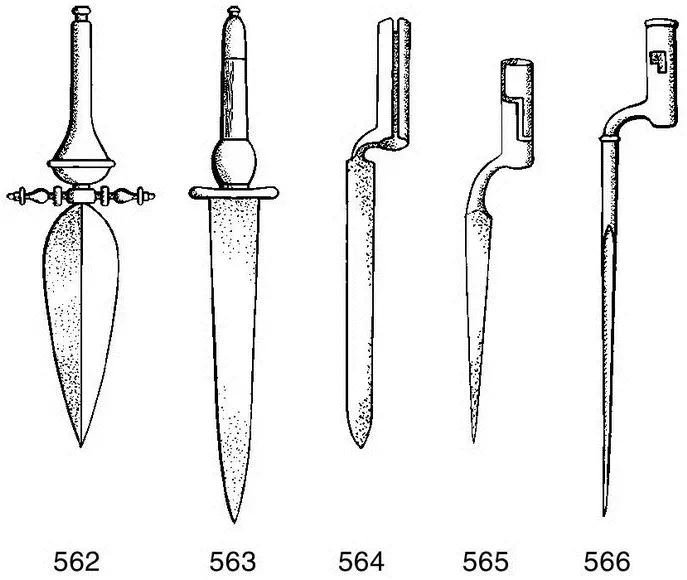

Но относительно удобного и дешевого результата удалось добиться лишь в конце XVII в., с изобретением штыка-пробки. В отечественной литературе подобный образец называют также багинет (рис. 562, 563). Штык этот представлял собой клинок на круглой рукояти, вставляющейся в ствол мушкета. Подобная конструкция обладала рядом существенных недостатков. Самый главный из них — возможность стрелять или драться в рукопашном бою только поочередно. Перед каждым выстрелом или перезарядкой солдат был вынужден вынимать штык-пробку из ствола. Кроме того, багинет держался в стволе недостаточно плотно, рискуя выпасть в самый неподходящий момент.

Поэтому уже в начале XVIII в. распространение получает другая конструкция. Втульчатый штык (рис. 564—566) состоял из клинка, как правило трехгранного, и втулки, надевающейся на ствол мушкета. Впоследствии втулку стали снабжать приспособлением для фиксации на стволе. Втульчатый штык позволял мушкетеру вести огонь и перезаряжаться, не снимая штыка, что было большим достижением и кардинально изменило тактику пехотных полков.

С повсеместным распространением штыка и преобразованием большей части европейской пехоты в мушкетеров появляется тактика, основанная на построении пехотного отряда в колонны, с поочередной стрельбой. Пока первая колонна производила залп, вторая и третья перезаряжали ружья. Первая колонна стреляла с колена, вторая и третья — стоя. Учитывая скорость перезарядки ружья с кремневым замком, перезарядка длилась в среднем 3 минуты. Главной задачей командиров было научить солдат держать строй, четко выполнять команды и как можно быстрее перезаряжаться. Стрельбы производилось залпом, по команде, по плотному построению противника, поэтому меткость выстрела не играла большого значения. В случае ближнего боя использовались примкнутые штыки. Однако реальный штыковой бой происходил достаточно редко, солдаты гораздо охотнее обменивались ружейными залпами, чем шли врукопашную. Как правило, при сближении с противником у одной из сторон не выдерживали нервы, и она пускалась в бегство. Жесткая дисциплина была главным залогом побед.

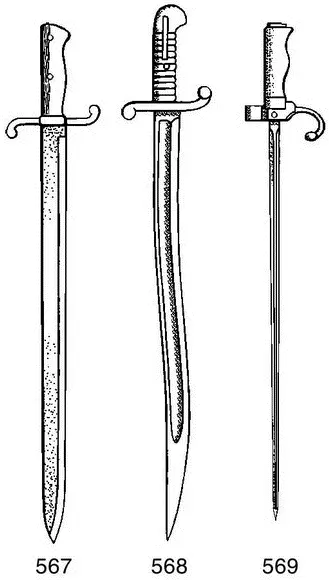

Во второй половине XIX в. в Европе становятся популярны штыки-тесаки. Штык-тесак представлял собой несколько уменьшенный пехотный тесак, как правило с простой крестовиной и вмонтированным в навершие приспособлением для крепления к винтовке. В примкнутом состоянии он использовался в качестве штыка, в отомкнутом — мог использоваться как клинковое оружие (рис. 567, 568).

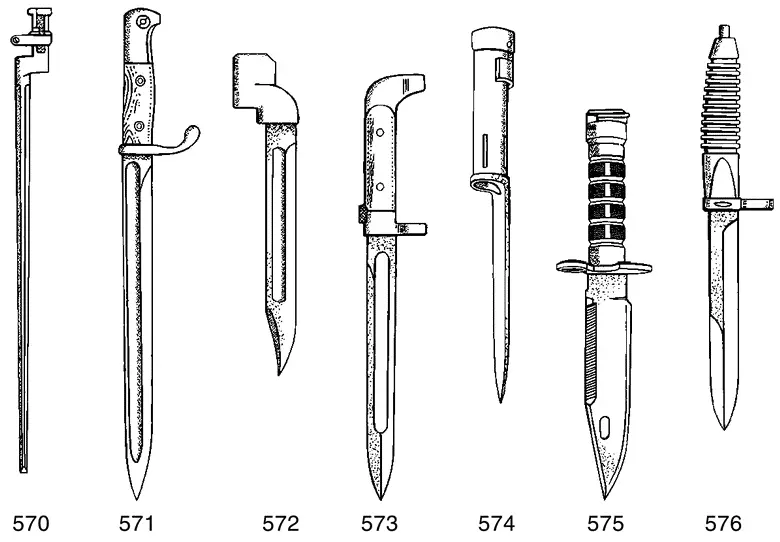

Первая мировая война показала малую эффективность длинных штыков тесачного типа. Длинные клинки повсеместно подверглись укорачиванию. Появился новый тип штыка — штык-нож. Под термином «штык-нож» в данном случае понимается нож, оснащенный приспособлениями для крепления к стрелковому оружию. Интересно, что термин «штык-нож» существует только в отечественном оружиеведении. На Западе все образцы, независимо от наличия рукояти и типа клинка, называются общим термином bionet.

Штык-ножи состояли на вооружении большинства стран, участвовавших во Второй мировой войне. В наши дни штык-нож является не только самым распространенным типом штыка и многофункциональным хозяйственно-бытовым орудием солдата, но и, как правило, единственным видом холодного оружия, официально принятым на вооружение. Современные штык-ножи обычно снабжаются рядом дополнительных приспособлений, наподобие пилки по металлу на обухе. Некоторые штыки в соединении с ножнами образуют ножницы для резки колючей проволоки.

Несмотря на то что массовые штыковые бои ушли в прошлое и рукопашные схватки в условиях современной войны сравнительно редки, благодаря европейской традиции штыкового боя креплением для штыка снабжено подавляющее большинство современного армейского стрелкового оружия.

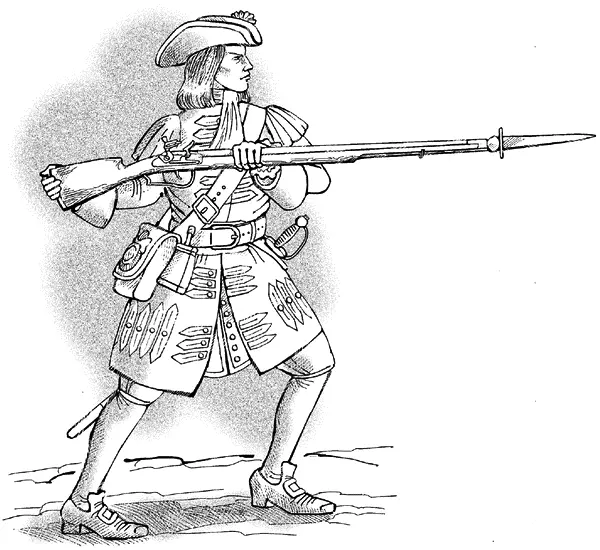

Гренадер полка французской гвардии, конец XVII в.

Конец XVII в. характерен введением унифицированного военного мундира в армиях Европы. До этого времени солдаты преимущественно носили одежду гражданского образца. Разумеется, попытки ввести отличительные элементы одежды предпринимались и раньше — достаточно вспомнить средневековые сюрко — накидки с вышитым гербом сеньора, надевавшиеся поверх доспеха. В качестве опознавательного знака могла использоваться также простая эмблема в виде креста, при этом каждая страна использовала крест своего цвета. В XVI в. с целью идентификации применялись разноцветные перевязи и ленты на головных уборах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: