Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но вот тяжелый путь через пороги остается позади. Показался остров святого Григория. Здесь русы делают остановку и у огромного многовекового дуба совершают жертвоприношения. Еще немного – и на горизонте, в Днепровских лиманах, появляется остров святого Эферия (Березань).

Тут русы отдыхают два-три дня и готовят свои ладьи для морского путешествия, оснащают их мачтами, реями и парусами, и снова в путь. Идут морем, держась берегов, делая остановки у Днестра, Белой и в других местах. До самой Селины их преследуют идущие по берегу печенеги, выжидающие добычу. Но вот русы проходят Дичин и «достигают области Месимврии; здесь оканчивается их многострадальное, страшное, трудное и тяжелое плавание». Впереди плещут голубые воды «Суда» (Зунда, т. е, пролива, как по-скандинавски назывался Босфор) и сверкают белые здания Константинополя. Здесь уже начинался торг. Отсюда русские купцы привозили золотые и серебряные вещи, дорогие ткани («паволоки»), фрукты; вина, пряности, стеклянные изделия, «сосуды разноличные» и «всяко узорочье»: украшения, изделия из эмали и т. д. Здесь они продавали меха, воск, мед и рабов. Для торговли рабами в Константинополе имелся особый рынок, «идеже рустии купци приходяще челядь продают»,

Значение торговли с Византией трудно переоценить. Торговый путь из «моря Варяжского» в «море Русское» способствовал объединению северной, Приильменской, и южной, Среднеднепровской, Руси, будучи сам в значительной степени результатом расширения сферы деятельности русских дружин воинов-купцов.

Такими же давними были и связи с Западной Европой. Со Скандинавией и Готландом Русь была знакома уже с VIII в., а быть может, и ранее, когда в VI–VII вв. впервые шведские викинги проникли в Прибалтику. К этому же времени относятся первые следы восточных монет на острове Готланде и в Швеции.

В таможенных правилах, изданных в Раффельштедте в октябре 904 г., говорится о купцах, приходящих из Чехии и «Ругии», т. е. Руси. В Раффельштедте русские торговали рабами, воском и лошадьми.

Деньги

Вместе с ростом торговли на Руси распространялись деньги. В глубокой древности мерилом стоимости был скот, и поэтому на Руси деньги называли «скот», а казну – «скотница». В VIII в. на Руси распространяются византийские и восточные монеты (дирхемы). В IX в. в обращении господствуют дирхемы, а с конца X в. их вытесняют западноевропейские денарии (датские, английские, чешские, немецкие и др.).

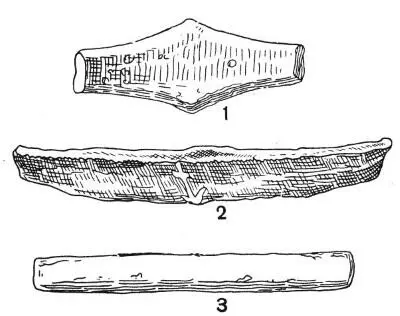

Русские серебряные гривны: 1 – Киевский тип, 2 – Новгородский, 3 – Черниговский

Со времен Владимира начинается чеканка русской монеты. Известны монеты Владимира, Ярослава и Мстислава Владимировича. Впоследствии (с XII в.) монеты заменяются серебряными слитками – гривнами.

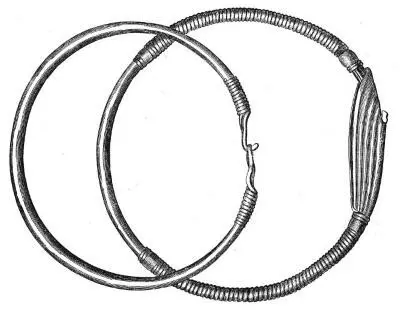

Серебряные гривны, найденные в кургане в Белоруссии

Во времена «Русской Правды» денежное обращение широко распространяется на Руси. На Руси ходили гривны, куны, резаны, ногаты, веверицы и векши. Эта денежная система говорит о том, что на Руси были когда-то деньги-меха (куна, резана, веверица, векша). О том, что русские в расчетах пользовались мехами и «кожами без волос», говорят Ибн-Росте и Насир-эд-Дин Ахмед Тусский.

Древнеславянский город

Описывая обычаи радимичей, вятичей и северян, киевский летописец говорит, что у них не бывало браков, т. е. свадебного обряда, но игрища между селами, на которых они умыкали себе жен. Это говорит о том, что у древних славян были села, деревни и пригороды, противореча рассказу Прокопия (VI в.) о том, что славяне жили в дрянных избах, разбросанных на далеком расстоянии одна от другой,

Как правило, каждое племя у славян имело один город, и только если оно было многолюдным и мощным, оно могло иметь и большее количество городов. Такими городами, например, у восточных славян в X в. были: у полян – Самбатас (Киев), у северян – Чернигога (Чернигов), у кривичей – Милиниска (Смоленск), у словен – Немогарда (Новгород) и др.

В древнейшее время города у славян строились из земли и только позже стали строиться из камня и кирпича. У некоторых славян города носили названия по материалу постройки. Встречающиеся у разных славянских племен многочисленные Белгороды получили свое название от того, что строились из камня и затем были выбелены. В противоположность этому несколько городов, известных под именем Землин, т. е. «земляной», вроде Земун и Землин на территории Венгрии, – указывают на то, что они были построены из земли. Для постройки «белых городов» наиболее удобным местом были возвышенности и скалы, где под рукою имелось много камня; для постройки же «черных городов» – равнины, особенно болота, где строились на сваях «болотные города».

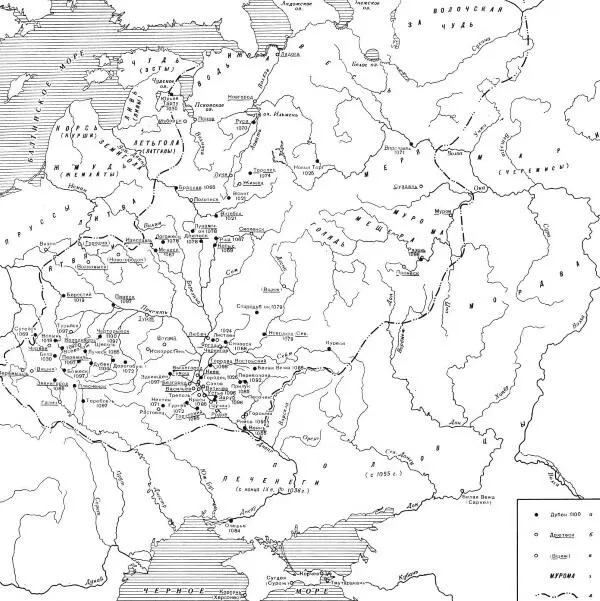

Древнерусские летописные города XI в.: а – древнерусские города, упомянутые в летописи; б – древнерусские города, изученные раскопками; в – древнерусские города, упомянутые в источниках XII–XIII вв., на которых есть культурный слой XI в.; г – неславянские племена; д – границы Руси

Особенно много городов-крепостей было у полабских и прибалтийских славян, потому что им постоянно угрожала опасность со стороны соседей-неприятелей, которыми были не только немцы, но и собственные же братья-славяне. Эти города-крепости, за стенами которых, в случае неприятельского нападения, население со своим имуществом могло найти убежище, строились или на возвышенностях, или на болотах, т. е. в местностях, защищенных самой природой. Они представляли собой пустую или застроенную местность, обнесенную округлым валом, который иногда укреплялся еще частоколом и бревнами. Здесь же обыкновенно помещались и святилища.

Это был наиболее ранний тип городов у поморско-балтийских славян. Другой тип, более поздний, представляет собой особые крепости, возникшие вследствие потребности обезопасить внешние пределы страны, но эти крепости уже имели у себя постоянный гарнизон или стражу. Такие крепости строились, главным образом, на границах племенных объединений, отчасти и внутри страны.

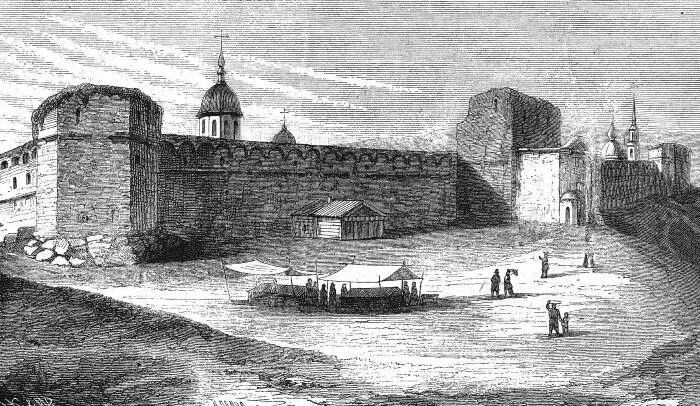

Кремль в Зарайске

Как у южных, так и у западных славян постройка этих городов-крепостей или замков лежала на обязанности населения, составляла одну из его «всеобщих повинностей», от которой освобождались только привилегированные лица и монастыри. В обязанности населения входил и ремонт этих крепостей, поставка военной стражи, снабжение построенных в крепости магазинов продовольствием и фуражом. Начиная с XII в., грамоты говорят об освобождении монастырских крестьян от обязанности постройки и ремонта княжеских замков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: