Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

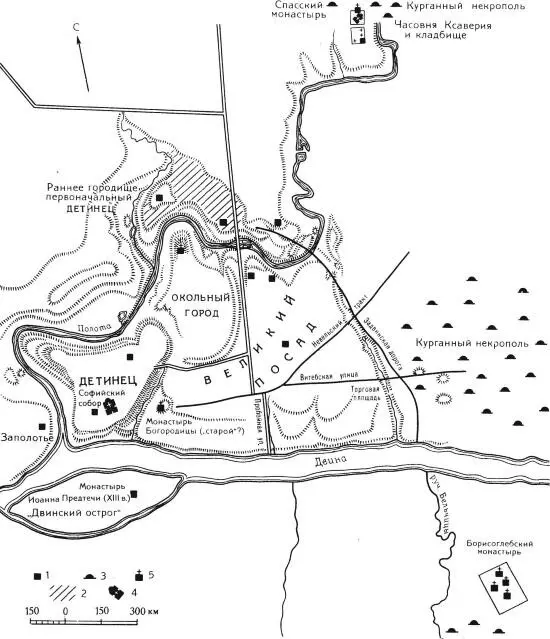

План древнего Полоцка: 1 – места археологических исследований; 2 – район древнейшего поселения; 3 – курганы; 4 – развалины древних каменных зданий (до начала XIII в,); 5 – древнейшие храмы

Эти перенесения древнерусских городов обусловлены различными причинами. Во-первых, город переносился, если дальнейшее разрастание древнего «детинца» становилось невозможным, а потребность в этом была; во-вторых, в том случае, если новое его местоположение больше соответствовало потребностям торговли и военных предприятий князей, и, в-третьих, когда в древних центрах – городищах времен племенного быта – сосредоточивалась враждебная князю родоплеменная знать, и разгром ее сопровождался ликвидацией старого поселения.

Города становились ремесленными и торговыми центрами и резиденциями князя и дружины. В центре города, за стенами «детинца», стояли княжеские хоромы и дворы, дома и дворы окружающей князя знати. У стен «детинца» располагалось поселение «черного люда» и торг. Позже и они обносились стеной и снова обрастали неукрепленным поселением – «околоградьем». Строились церкви и монастыри. Вокруг города располагались княжеские, боярские и монастырские села, загородные княжеские «красные дворы».

К городу сходились пути – сухопутные и речные. Дороги получали название от городов и стран, к которым они вели, а городские ворота назывались по дорогам: «Черниговские», «Курские» (Новгород-Северск), «Лядские» (Киев) и т. д.

В это время, IX–XI вв., Русь была покрыта городами, и недаром в скандинавских сагах за ней закрепилось название «Гардарика», т. е. «страна городов». Об обилии городов у восточных славян сообщают Географ Баварский, Масуди и Аль-Истахри.

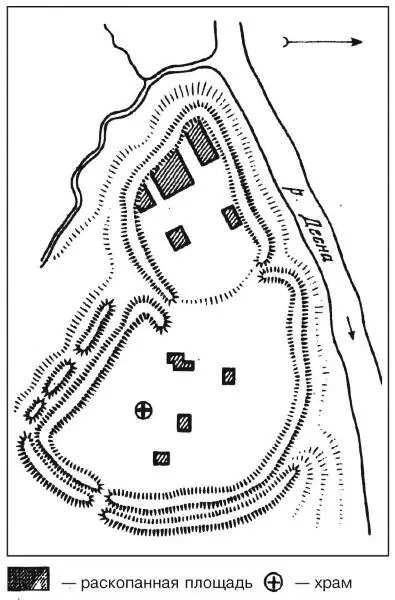

План городища в Вышгороде с церковью Бориса и Глеба XI в. Укрепления Пскова

Наряду с городами, развивавшимися из древних городищ, появляются города-крепости, которые ставили князья для обороны земли от «ворогов» и для господства над окрестным населением.

Некоторые из них с течением времени окружаются «околоградьем» и превращаются в города, другие исчезают бесследно.

Княжой город

У князей были свои города: Выш город (Ольги), Белгород (Владимира), Изяславль (Рогнеды) и т. д.

В этих городах, являвшихся центрами не только военно-административного, но и административно-хозяйственного управления, сосредоточивались разного рода «княжие мужи» и челядь: данщики, вирники, ябетники, мечники, мостники, городники, тиуны, рядовичи, ремесленники, холопы. Одни из них были управителями, другие – слугами, третьи выступали в качестве рабочей силы в княжеском хозяйстве. В военное время из этих управителей и слуг формировалась княжеская «молодшая» дружина.

Такой княжой город был заселен княжескими ремесленниками: оружейниками, ювелирами, «каменосечцами», гончарами и другими, ставившими на своих изделиях родовой знак своего князя.

Княжеские родовые клейма на изделиях ремесленников-холопов обнаружены как раз там, где княжеское хозяйство в IX–XI вв. было больше всего развито: Киев, Чернигов, Белгород, Вышгород, Изяславль, Остерский Городок, Канев. Это были княжеские города, цент ры княжеского хозяйства. Здесь княжеский «красный двор», где иногда живет подолгу сам князь, но чаще всего его посадник, здесь князья заводят свое хозяйство, наблюдают за ним. Тут склады «узорочья», «тяжкого товара» и всякой «готовизны»; меда в «медовушах», вина, воска, хлеба, которые доставляют «тянущие» к городу «волости» и «земли», выгоны и выпасы, «бобровые гоны», «ловища», «перевесища», «бортные ухожаи», обслуживаемые «трудом всякого рода челяди: холопов, смердов, рядовичей.

Княжой город окружают села – княжеские сельские поселения, находящиеся под управлением и наблюдением сельских и ратайных старост и тиунов и всякого рода слуг – рядовичей. Здесь пасутся стада скота, косяки лошадей.

Сюда, в город, стекается дань и военная добыча, поборы и штрафы, товары и рабы, тут вся жизнь князей.

Такой княжой город становился центром освоения окрестной земли. Вокруг него возникали княжие села и слободы, и деревни сельских общинников постепенно втягивались в княжеское хозяйство. Всюду появлялась княжеская администрация, ставившая «затесы» на дубах и соснах, прокладывавшая межи, устанавливавшая повсюду всякого рода «знамения», строго преследовавшая за «перетес», каравшая всякого, кто «межоу переореть», пускавшая на некогда общинные выгоны стада скота с княжим «пятном».

Печати Новгорода Великого

Всюду появлялись княжие села, «ловища и перевесища», «рольи» и «бортные ухожаи», трудились княжеские холопы и смерды, ремесленники и рядовичи, всюду хозяйничали огнищане и конюхи, тиуны и посельские.

И специальные «княжие мужи» – «городники» – «нарубали» все новые и новые города, становившиеся военно-административными центрами. Такой княжой город, где жили ремесленники и концентрировались всякого рода товары и «узорочья», где находились «склады» живого товара – рабов, – естественно, привлекал к себе купцов и ремесленников, соблазненных перспективой торга и безопасной работы под защитой городских валов и стен, под защитой княжеской дружины, и княжеский город обрастал «околоградьем» – посадом.

Челядь

В древнейших дошедших до нас источниках, договорах Олега и Игоря с Византией, заключающих в себе остатки еще более древнего «закона русского», в «Русской Правде» Ярослава говорится о продаже и покупке холопов (рабов) и челяди. Челядь – первая категория зависимого люда на Руси, вырастающая из патриархального рабства. В глубокой древности термин «челядь», «челядо» означал членов семейной общины, детей, подчиненных власти отца, патриарха.

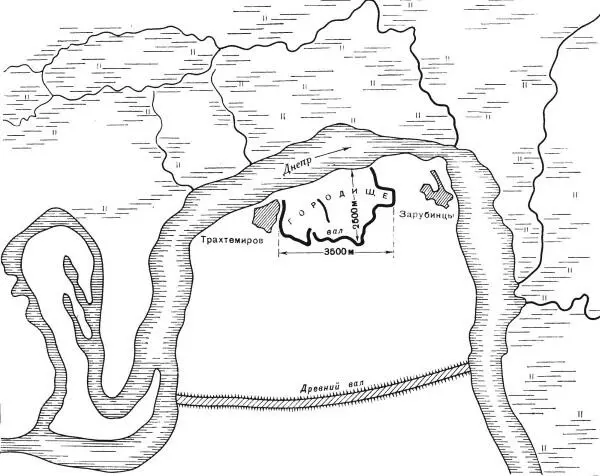

Трахтемировское городище на Днепре

Позднее в состав богатых семей стали входить рабы-пленные, всякого рода слуги, люди, задолжавшие и обязанные работать на своих господ, и т. д. И с течением времени термин «челядь» стал обозначать людей, обслуживающих хозяйство князей, бояр и прочей знати.

«Челядь» – прежде всего рабы, приобретаемые в результате «полона», в процессе войн и «примучивания» таких сборов дани, которые иногда очень мало чем отличались от первого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: