Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

От культа березы и деревьев, растущих у студенцов, существенно отличается культ дуба. Дуб – дерево Перуна, крепчайшее и наиболее долговечное дерево наших широт, – прочно вошел в систему славянских языческих обрядов. Славянская прародина находилась в зоне произрастания дуба, и верования, связанные с ним, должны восходить к глубокой древности.

Вплоть до XVII–XIX вв. дуб и дубравы сохраняли первенствующее место в обрядности. Деревенский свадебный поезд после венчания трижды объезжал одиноко стоящий дуб; Феофан Прокопович в своем «Регламенте духовном» запрещает «перед дубом молебны петь». К дубу приносили в жертву живых петухов, кругом втыкали стрелы, а иные приносили куски хлеба, мясо и что имел каждый, как требовал их обычай.

Священные камни

У восточных славян было широко распространено почитание священных камней. Почитаемые камни часто находятся рядом с остатками языческих святилищ. Например, у городища-святилища Кулишевка сохранился камень-следовик с двумя овальными углублениями, которые местные жители называют «божьи ноги».

Священными камнями, как правило, были необработанные валуны, часто больших размеров и причудливой формы. Расположенные на берегу озера, реки или у источника, среди деревьев, священные камни составляли единый комплекс со своим природным окружением.

Люди приходили к камню, молились, купались в местном водоеме, вешали ленточки, полотенца или предметы одежды на деревья, пили воду из углублений камня и обливались ею для исцеления от болезней.

К нему приносили тяжелобольных детей, обливали камень водой из ручья, потом собирали ее в особую посудинку и обмывали ребенка. После этого на него надевали новое белье, а старое развешивали на окружающих деревьях. Считалось, что если ребенку суждено жить, он сразу после омовения пойдет на поправку, а если суждено умереть, то быстро зачахнет.

Звериные божества

В далекую эпоху, когда основным занятием славян была охота, а не земледелие, они верили, что дикие животные – их прародители. Славяне считали их могущественными божествами, которым следует поклоняться. У каждого племени был свой тотем, т. е. священное животное, которому племя поклонялось. Несколько племен своим предком считали волка и почитали его как божество. Имя этого зверя было священным, его запрещалось произносить вслух, поэтому вместо «волк» говорили «лютый», а себя называли «лютичи».

Во время зимнего солнцестояния мужчины этих племен надевали волчьи шкуры, что символизировало превращение в волков. Так они общались со звериными предками, у которых просили силы и мудрости. Волк считался могущественным защитником племени, пожирателем злых духов. Языческий жрец, совершавший охранительные обряды, также одевался в звериную шкуру. С принятием христианства отношение к языческим жрецам изменилось, и потому словом «волкодлак» (т. е. облаченный в длаку – волчью шкуру) стали называть злого оборотня, позднее «волкодлак» превратилось в «вурдалак».

Хозяином языческого леса был медведь – самый сильный зверь. Он считался защитником от всякого зла и покровителем плодородия – именно с весенним пробуждением медведя древние славяне связывали наступление весны. Вплоть до XX в. многие крестьяне хранили в домах медвежью лапу как талисман-оберег, который должен защищать своего владельца от болезней, колдовства и всевозможных бед. Славяне полагали, что медведь наделен большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был обречен на гибель в лесу.

Миф о Медведе – хозяине леса и могущественном божестве – сохранился в русских сказках. Истинное название этого зверя-божества было столь священным, что не произносилось вслух и поэтому не дошло до нас. Медведь – это прозвище зверя, означающее «недоед», в слове «берлога» сохранился и более древний корень – «бер», т. е. «бурый» (берлога – логово бера).

Довольно долго медведя чтили как священного зверя, и даже намного позднее охотники все еще не решались произносить слово «медведь» и называли его то Михайлом Потапычем, то Топтыгиным, то просто Мишкой.

Из травоядных животных в охотничью эпоху наиболее почиталась Олениха (Лосиха) – древнейшая славянская богиня плодородия, неба и солнечного света. В проти воположность настоящим оленихам богиня мыслилась рогатой, ее рога были символом солнечных лучей. Поэтому оленьи рога считались мощным оберегом от всякой ночной нечисти и прикреплялись либо над входом в избу, либо внутри жилища. По названию рогов – «соха» – оленей и лосей часто называли сохатыми. Русские женщины уподоблялись богиням, надевая головной убор с рогами, сделанными из ткани, – кичку.

Среди домашних животных славяне более всего почитали Коня, ведь некогда предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на колеснице. Образ Солнца-коня сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком, изображением одной или двух конских голов. Амулет с изображением конской головы или просто подкова, подобно другим солнечным символам, считались могучим оберегом.

Календарь и языческие праздники Древней Руси

Славянский календарь

Наиболее ярко двоеверие отразилось в крестьянском земледельческом календаре, где почитание христианских святых тесно переплелось с языческими поверьями и обрядами. Со временем многие важнейшие для язычника ритуалы воспринимались все менее серьезно и постепенно превращались в детские игры.

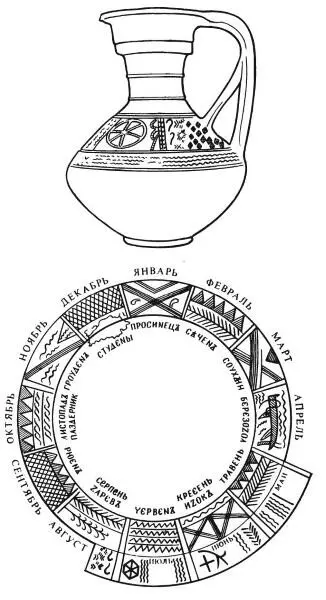

Годичный цикл древнерусских празднеств складывался из архаичных элементов верований первых земледельцев.

Одним из элементов были солнечные фазы: зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие и летнее солнцестояние. Осеннее равноденствие очень слабо отмечено в этнографических записях.

Языческие праздники отражают смену времен года и смену земледельческих работ.

Сосуды-календари IV в. н. э. из Ромашков и Лепесовки: наверху – кувшин из Ромашков; внизу – сводная схема календарей

За Корочуном, самым коротким днем года, наступают праздники, на которые перешло римское название «коляды». Остатки колядовых обрядов (вечеря среди снопов, куч хлебов, ворожба и пожелания урожая, приглашение мороза на кутью) говорят о земледельческом характере праздника. Коляды празднуют во время зимних святок (25 декабря – 6 января). Обряд колядования очень прост: группа колядников ходит по дворам, поет заклинания и пожелания всяческих благ каждому дому и собирает еду в общий «мех», которые потом вместе съедаются. Древнее «коляда» означало «круговую еду», «братчину», так как «коляда» нередко в славянских языках понималось как «компания», «кружок людей», «складчина».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: