Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Слово «кудель», родственное прилагательному «кудлатый», существует в том же значении во многих славянских языках. Процесс чесания льна назывался еще «мыканьем». Это слово родственно глаголам «смыкать», «размыкать» и означает в данном случае «разделение». Готовую кудель можно было прикрепить к прялке – и прясть нить.

Конопля

Славяне с древнейших пор обращали внимание на это растение, дающее, подобно льну, и масло, и волокно. В городе Ладога в слое VIII в. археологами обнаружены зерна конопли и конопляные веревки, которыми, согласно сообщениям старинных авторов, славилась Русь. Конопля первоначально использовалась именно для витья веревок и лишь впоследствии стала применяться для изготовления тканей.

Коноплю, в отличие от льна, убирали в два приема. Сразу после цветения выбирали мужские растения, а женские оставляли до конца августа в поле – «донашивать» маслянистые семена. По несколько более поздним сведениям, коноплю на Руси выращивали не только на волокно, но и специально на масло. Обмолачивали и стлали-мочили (чаще мочили) коноплю почти так же, как и лен, но вот мялкой не мяли, а толкли в ступе пестом.

Шерсть

Шерстяные ткани появились гораздо раньше льняных. Люди сперва научились обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомились с волокнистыми растениями.

Шерсть в древнеславянском хозяйстве была в основном овечья.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением ее «били» специальными приспособлениями на деревянных решетках, разбирали руками или чесали деревянными гребнями.

Кроме овечьей, использовали козью шерсть, коровью и собачью. Коровья шерсть, согласно несколько более поздним материалам, шла, в частности, на изготовление поясов и одеял. Собачья шерсть считалась целебной.

Ремесло

Древняя Русь в средневековом мире широко славилась своими умельцами. Поначалу у древних славян ремесло носило домашний характер – каждый выделывал для себя шкуры, дубил кожи, ткал полотно, лепил глиняную посуду, изготовлял оружие и орудия труда. Затем ремесленники стали заниматься только определенным промыслом, готовили продукты своего труда для всей общины, а остальные ее члены обеспечивали их продуктами сельского хозяйства, мехами, рыбой, зверем. И уже в период раннего средневековья начался выпуск продукции на рынок. Сначала он носил заказной характер, а затем товары стали поступать в свободную продажу.

В русских городах и больших селах жили и трудились талантливые и умелые металлурги, кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи, камнерезы, сапожники, портные, представители десятков других профессий. Эти простые люди внесли неоценимый вклад в создание экономического могущества Руси, ее высокой материальной и духовной культуры.

Первыми древнерусскими ремесленниками-профессионалами были кузнецы. Кузнец в былинах, преданиях и сказках является олицетворением силы и мужества, добра и непобедимости. Железо тогда выплавляли из болотных руд. Добыча руды производилась осенью и весной. Ее сушили, обжигали и везли в металлоплавильные мастерские, где в специальных печах получали металл. При раскопках древнерусских поселений часто находят шлаки – отходы металлоплавильного процесса – и куски железистой крицы, которые после энергичной проковки становились железными массами. Обнаружены и остатки кузнечных мастерских, где встречены части горнов. Известны погребения древних кузнецов, которым в могилы положили их орудия производства – наковальни, молотки, клещи, зубила.

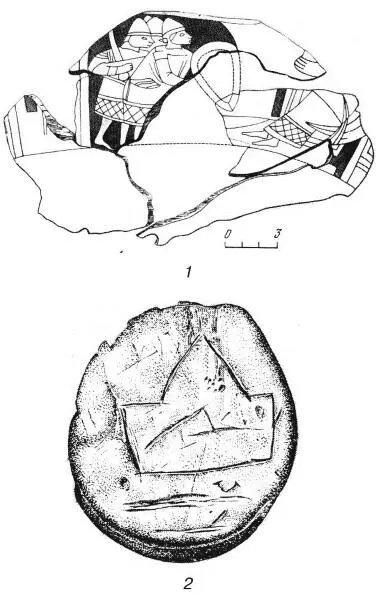

Находки из культурного слоя детинца в Ростиславле: 1 – часть деревянной чаши; 2 – навершие посоха с княжеским знаком и короной

Древнерусские кузнецы снабжали землепашцев сошниками, серпами, косами, а воинов – мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Все, что необходимо было для хозяйства – ножи, иглы, долота, шилья, скобели, рыболовные крючки, замки, ключи и многие другие орудия труда и бытовые вещи, – изготавливали талантливые умельцы.

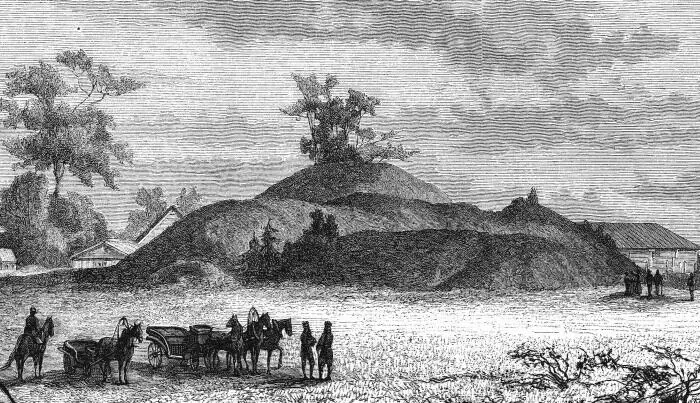

Курган Черная могила близ Чернигова

Особого искусства достигли древнерусские кузнецы в производстве оружия. Уникальными образцами древнерусского ремесла Х века являются предметы, обнаруженные в погребениях Черной Могилы в Чернигове, некрополей в Киеве и других городах.

Шедевром русского ремесла является серебряная оправа турьих рогов из Черной Могилы в Чернигове (X в.). Оправа одного из рогов покрыта черневым узором, по технике не уступающим лучшим восточным образцам. На оправе другого рога чеканом и резцом изображена охота на птиц, причем в центре рисунка помещены две пары грифонов, сплетенных хвостами, крыльями и шеями. Достаточно посмотреть на замечательную отделку турьих рогов из Черной могилы, для того чтобы нам стало ясно, почему в своем трактате Теофил (X в.) писал: «Если ты трактат подробно изучишь, то узнаешь, что нового изобрела Русь в искусстве изготовления эмалей и в разнообразии черни». Теофил в своем трактате на первом месте ставит Византию, на втором – Русь, а затем уже Францию, Италию, Германию, арабские страны.

Византийский писатель XII в. Иоанн Тцетцес писал стихи, в которых прославлял русских ремесленников – резчиков по кости и сравнивал русского мастера с легендарным Дедалом.

Необходимой частью костюма и убора древнерусского человека, как женщины, так и мужчины, были различные украшения и амулеты, сделанные ювелирами из серебра и бронзы. Именно поэтому частой находкой в древнерусских постройках являются глиняные тигельки, в которых плавили серебро, медь, олово. Затем расплавленный металл разливали по известняковым, глиняным или каменным формочкам, где был вырезан рельеф будущего украшения. После этого на готовое изделие наносился орнамент в виде точек, зубчиков, кружочков. Различные привески, поясные бляшки, браслеты, цепочки, височные кольца, перстни, шейные гривны – вот основные виды продукции древнерусских ювелиров. Для украшений ювелиры использовали различную технику – чернь, зернь, скань-филигрань, тиснение, эмаль.

Техника чернения была довольно сложной. Сначала готовилась «черневая» масса из смеси серебра, свинца, меди, серы и других минералов. Затем этим составом наносился рисунок на браслеты, кресты, кольца и другие ювелирные изделия. Чаще всего изображали грифонов, львов, птиц с человеческими головами, различных фантастических зверей.

Совсем других методов работы требовала зернь: маленькие серебряные зернышки, каждое из которых в 5–6 раз меньше булавочной головки, припаивались к ровной поверхности изделия. Какого труда и терпения, например, стоило напаять 5 тысяч таких зернышек на каждый из колтов, что найдены при раскопках в Киеве! Чаще всего зернь встречается на типично русском украшении – лунницах, которые представляли собой подвески в виде полумесяца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: