Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

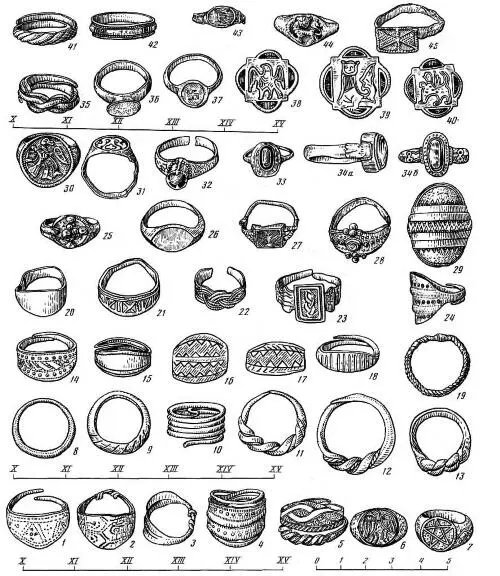

Перстни: 1–2 – Владимирские курганы; 3–4 – Гдовские курганы; 5 – Новгород; 7 – курган у с. Васильки Владимирской обл.; 8 – Новгород; 9 – курган у пос. Вознесенский Владимирской обл.; 10 – Гдовские курганы; 11–13 – Санкт-Петербургские курганы; 14 – курганы у д. Босиха Костромской обл.; 15 – Гдовские курганы; 16 – Вятичские курганы; 17 – Старая Рязань; 18 – Санкт-Петербургские курганы; 19–21 – Новгород; 22 – курганы у д. Колчино Калужской обл.; 23 – Новгород; 24–25 – Гдовские курганы; 26 – Санкт-Петербургские курганы; 27 – Новгород; 29 – Санкт-Петербургские курганы; 30–33 – Новгород; 34 – Гродно; 35 – Гдовские курганы; 36 – Санкт-Петербургские курганы; 37 – Новгород; 38–39 – Шмарово, клад. Московская обл.; 40 – курган у Никонова Московской обл.; 41–42 – Гдовские курганы; 43–45 – Новгород

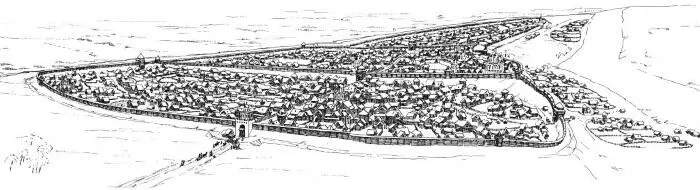

Панорама древнего Владимира с юго-востока

Если вместо зернышек серебра на изделие напаивались узоры из тончайших серебряных, золотых проволочек или полосок, то получалась скань. Из таких нитей-проволочек создавался подчас невероятно затейливый рисунок.

Применялась и техника тиснения на тонких золотых или серебряных листах. Их сильно прижимали к бронзовой матрице с нужным изображением, и оно переходило на металлический лист. Тиснением выполняли изображения зверей на колтах. Обычно это лев или барс с поднятой лапой и цветком в пасти. Вершиной древнерусского ювелирного мастерства стала перегородчатая эмаль.

Эмалевой массой служило стекло со свинцом и другими добавками. Эмали были разных цветов, но особенно любили на Руси красный, голубой и зеле ный. Украшения с эмалью проходили сложный путь, прежде чем стать достоянием средневековой модницы или знатного человека. Сначала на будущее украшение наносили весь рисунок. Потом на него накладывали тончайший лист золота. Из золота же нарезали перегородки, которые припаивали к основе по контурам рисунка, а пространства между ними заливали расплавленной эмалью. Получался изумительный набор красок, игравший и блиставший под солнечными лучами разными цветами и оттенками. Центрами производства украшений из перегородчатой эмали были Киев, Рязань, Владимир.

На древнерусских поселениях IX – Х вв. археологи раскопали мастерские по производству глиняной посуды, литейные, ювелирные, косторезные и другие. Совершенствование орудий труда, изобретение новой технологии делало возможным для отдельных членов общины в одиночку изготавливать различные вещи, необходимые в хозяйстве, в таком количестве, что их можно было продавать.

Кость

Из кости изготовлялось множество бытовых предметов – ручки ножей и мечей, проколки, иглы, крючки для плетения, наконечники стрел, гребни, пуговицы, остроги, ложки, лощила и многое другое. Костяные гребни делали из трех пластин – к основной, на которой нарезаны зубчики, прикреплялись железными или бронзовыми заклепками две боковые. Эти пластины и украшались затейливым орнаментом в виде плетенки, узоров из кружков, вертикальных и горизонтальных полос. Иногда концы гребня завершались стилизованными изображениями конских или звериных голов. Гребни вкладывались в орнаментированные костяные футляры, которые защищали их от поломки и предохраняли от грязи.

Стекло

На рубеже Х и XI вв. на Руси начинает развиваться стеклоделие. Из разноцветного стекла мастера изготовляют бусы, перстни, браслеты, стеклянную посуду и оконное стекло. Последнее было очень дорого и использовалось лишь для храмов и княжеских теремов. Даже очень богатые люди подчас не могли себе позволить остеклить окна жилищ. Сначала стеклоделие было развито лишь в Киеве, а затем мастера появляются в Новгороде, Смоленске, Полоцке и других городах Руси.

«Стефан писал», «Братило делал» – из таких автографов на изделиях узнаем мы немногие имена древнерусских мастеров. Далеко за пределами Руси шла слава об умельцах, работавших в ее городах и весях. На Арабском Востоке, в Волжской Булгарии, Византии, Чехии, Северной Европе, Скандинавии и многих других землях изделия русских ремесленников пользовались большим спросом.

Гончарное дело

Если мы начнем листать толстые тома описей находок из археологических раскопок городов, поселков и могильников Древней Руси, то увидим, что основная часть материалов – это обломки глиняных сосудов. В них хранили запасы продовольствия, воду, готовили пищу. Незатейливые глиняные горшки сопровождали умерших, их разбивали на тризнах. Гончарное дело на Руси прошло большой и сложный путь развития. В IX – Х столетиях наши предки пользовались керамикой, изготовленной вручную. Поначалу производством ее занимались только женщины. К глине примешивали песок, мелкие раковины, кусочки гранита, кварца, иногда в качестве добавки использовали осколки битой керамики, растения. Примеси делали глиняное тесто крепким и вязким, что позволяло изготавливать сосуды самых разнообразных форм.

Но уже в IX веке на юге Руси появляется важное техническое усовершенствование – гончарный круг. Его распространение привело к обособлению новой ремесленной специальности от другого труда. Гончарство из рук женщин переходит к мужчинам-ремесленникам. Простейший гончарный круг укреплялся на грубой деревянной скамье с отверстием. В отверстие вставлялась ось, державшая большой деревянный круг. На него и клали кусок глины, предварительно подсыпав на круг золу или песок, чтобы глина легко отделялась от дерева. Гончар садился на скамью, вращал круг левой рукой, а правой формировал глину. Таков был ручной гончарный круг, а позднее появился и другой, который вращали с помощью ног.

Готовая посуда обжигалась в специальных печах-горнах.

Разнообразны сосуды, изготавливавшиеся древнерусскими гончарами, – это огромные горшки для хранения зерна и других припасов, толстые горшки для варки пищи на огне, сковородки, миски, кринки, кружечки, миниатюрная ритуальная посуда и даже игрушки для детей. Сосуды украшались орнаментом. Наиболее распространенным был линейно-волнистый рисунок, известны украшения в виде кружочков, ямочек, зубчиков.

Веками вырабатывалось искусство и умение древнерусских гончаров, потому и достигло высокого совершенства. Металлообработка и гончарство были, пожалуй, самыми важными из ремесел. Кроме них широко процветали ткачество, кожевенное и портняжное дело, обработка дерева, кости, камня, строительное производство, стеклоделие, хорошо известные нам по археологическим и историческим данным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: