Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если на протяжении первого столетия существования христианских общин все их члены считались равными, отсутствовал особый аппарат управления, то с середины II в. происходит усложнение организации. Появляются митрополиты – руководители отдельных церквей, а уже в IV-V вв. – патриархи, руководители обширных церковных объединений. Состоятельные христиане приобретают значительное влияние, именно из их среды стали выбираться старшины. Епископы становятся единоличными руководителями общин, опирающимися на пресвитеров и диаконов. В это время исчезают женщины-диаконисы. Устанавливаются специальные белые одежды для клириков, как стали называть старейшин и священнослужителей. Только клирики могли проводить молельные собрания и совершать богослужения. Если в конце I в. единственным видом пополнения средств общин были добровольные взносы ее членов, то в III в. многие из общин владели землей, домами и рабами, полученными по завещаниям богатых верующих.

Распространению христианства способствовало и то обстоятельство, что оно предлагало своим сторонникам не только мировоззрение, но и сплоченную церковную организацию. Принадлежность к ней была небезопасна, но зато обеспечивала прихожанам моральную и материальную поддержку, объединяла их в коллектив. Епископы отдельных общин поддерживали друг друга, что способствовало их сплочению в борьбе с другими религиями за преобладание.

Своим влиянием, а позже и богатством, христианская община объективно, а часто и субъективно, противостояла государству и его идеологии. К концу II – началу III в. христианские общины превратились из небольших сектантских групп в мощную общественную силу, что заставило правителей Римской империи обратить самое серьезное внимание на взаимоотношение власти и религиозных христианских объединений.

Г. М. Хотгард. Распятие

Римские императоры, рассматривая христианскую церковь как возможную политическую соперницу в условиях острого кризиса III в., жестоко преследовали христиан: они привлекались по обвинениям в безбожии, т.к. отказывались принимать участие в официальных культах; в оскорблении власти, поскольку не приносили жертв перед статуей императора, а также в тайных преступлениях, приписываемых молвой.

Первое гонение на христиан произошло при императоре Нероне в 64 г. н. э. Страшный пожар в Риме истребил большую часть города. Молва обвиняла в поджоге самого правителя, якобы пытавшегося найти вдохновение для написания поэмы о гибели Трои. Когда стали искать причину бедствия, обвинение было направлено на христиан. Гонения начались по всем областям империи и продолжались около четырех лет. Христиан зашивали в звериные шкуры и бросали на растерзание псам, распинали на крестах, обмазывали смолистым составом и сжигали. Сами язычники, привыкшие к кровавым зрелищам, содрогались от ужаса при виде страданий жертв.

Отдых на пути в Египет

Периоды гонений чередовались со временем относительной веротерпимости. Жестокие преследования христиан в III и в начале IV в. возникали лишь время от времени и открытое следование христианскому культу стало самым распространенным явлением.

Раннее христианство, как известно, быстро отказалось от бунтарских настроений, последующие раннехристианские сочинения призывают к повиновению начальству и осуждают любые попытки не только мятежей, но даже непокорности. Однако совершенно ясно, что эти призывы далеко не всегда достигали цели. Сам факт их постоянного повторения показывает, что рядовые верующие не проявляли желания подчиниться властям. После завершения организационного оформления христианской церкви акцент в христианской проповеди был полностью перенесен на пропаганду Царства Небесного и в ней окончательно преобладала тенденция к полному примирению с власть имущими.

Христианское учение

Установление Символа веры

Христианские общины, возникшие во второй половине I в., еще не имели сложившегося вероучения: одних привлекал образ бедного человека, ставшего помазанником Божьим и воскресшего, других – божество, принявшее вид чуть ли не раба, но все они верили в то, что Иисус пострадал во имя людей и принесет им избавление от страданий. Идея нравственного совершенства и отсутствие выработанной регламентации повседневной жизни привлекали к христианам людей из различных слоев общества и разного уровня образованности.

Суд Понтия Пилата над Иисусом

Христианству предстояло пройти долгий путь развития, прежде чем была окончательно выработана стройная система его догматов. В то же время отсутствие догматов и жесткой организационной структуры дало возможность раннему христианству воспринять и органически включить в свод своих учений наиболее распространенные среди римского народа элементы религиозных представлений. Основной идеей раннего христианства был приоритет духовного очищения человека, причем был важен не сам факт исполнения или неисполнения ритуала (покаяние и крещение в Иордане), а внутренний настрой человека.

Первой доевангельской попыткой собрать воедино различные аспекты христианского учения стало «Учение двенадцати апостолов» («Дидахе») [40]– один из древнейших памятников христианской литературы. По общему мнению ученых, «Дидахе» датируется второй половиной I в. Место написания определить трудно, но, вероятно, это была Сирия, хотя не исключается и Египет. По композиции это очень небольшое сочинение, состоит из четырех частей. Первая часть (гл. 1-6) содержит учение о двух путях, в котором и концентрируется суть этической концепции автора произведения.

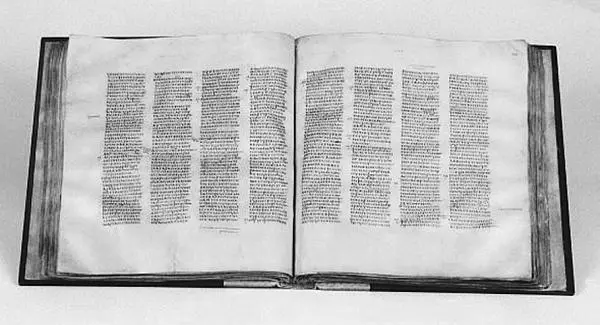

«Псалтырь» Гермы, ученика Иисуса

Вторую часть (гл. 7-10) можно назвать «литургической», ибо она содержит предписания относительно того, как должно совершать таинство крещения, поститься и молиться; особое место здесь уделяется также таинству причащения – евхаристии. В третьей части (гл. 11-15) трактуются канонические и церковно-дисциплинарные вопросы.

Наконец, четвертая часть представляет собой как бы «эсхатологическое заключение» всего произведения. В общем «Дидахе» оставляет впечатление целостного произведения, что заставляет думать о едином авторе или редакторе (хотя исследователями высказывались и высказываются мнения о его неоднородности и компилятивном характере).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)