Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Елизавета Петровна назначила управляющими в церковных поместьях гвардейских офицеров. Окончательную точку в деле секуляризации поставила Екатерина II, перечислившая церковное недвижимое имущество в разряд государственного (1768 г.). Более 1 млн крестьян, принадлежавших церкви, отдельным епископам, монастырям, были зачислены в разряд «экономических» и подчинены Экономической коллегии. Из уплачиваемых ими податей правительство выделяло церкви некоторые суммы (обычно 25-30%, в сложные в финансовом положении годы – меньше).

Таким образом, церковь лишилась самостоятельности в финансовых вопросах. При Александре I была ограничена возможность влияния церкви на духовное образование и подготовку кадров. Первым шагом в этом направлении был новый Устав духовных училищ, принятый в 1808 г. по инициативе М.М.Сперанского. Этот устав практически подчинял духовные учебные заведения Министерству народного просвещения.

При Николае I было ограничено влияние церкви на кадровую политику – назначение, увольнение и перевод священнослужителей. В епархиях были сформированы консистории, ограничившие произвол местных архиереев. Консистории формировались из местного духовенства по назначению светских властей и должны были утверждать решения архиереев о переводе на другое место, о запрещении служения или увольнении священнослужителей. Кроме того, они служили апелляционными инстанциями для духовенства и представляли его интересы в Синоде. Духовенство же было превращено в особую категорию чиновничества.

Влияние реформ на старообрядчество

Петровские и последующие реформы в религиозной сфере оказали сильное влияние на старообрядчество. Оно значительно пополнилось за счет людей, бежавших от усиливавшейся феодальной эксплуатации, растущих государственных повинностей, прежде всего – военной службы. Лишившиеся мест священнослужители создавали идеологию старообрядчества, распространяя слухи о «Петре-Антихристе». К концу XVIII в. в старообрядческих общинах оказалось свыше трети православного населения страны. С другой стороны, политика правительства вызвала раскол в рядах старообрядцев.

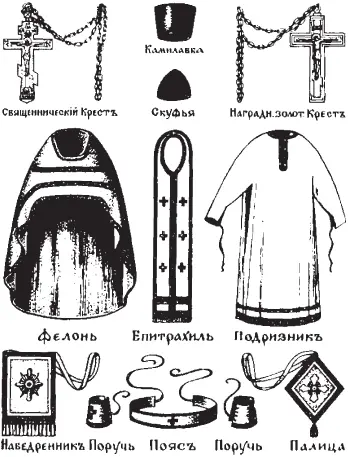

Облачение священнослужителей православной церкви

Облачение епископа

Крупнейшим расколом в рядах старообрядцев было появление поповского и беспоповского течения. Беспоповцы считали, что после пришествия «Антихриста» истинное священство на земле уже невозможно. Благодать священства, по их мнению, передана всем истинно верующим или лидерам различных общин. Вместе со священством большинство беспоповцев отвергло церковные обряды и ввело свои культовые действия. Возникло значительное количество беспоповских общин, названных по именам лидеров или культовым особенностям. К числу наиболее известных общин относятся:

– федосеевщина (названа по имени основателя – беглого дьякона Федосея, распространилась в Архангельской губернии);

– акулиновщина (основана женой беглого священника Акулиной, была распространена на Керженце);

– пастухово согласие (основано пастухом Иваном Денисовым, распространено в Тамбовской губернии);

– потемщики (совершают обряд крещения по ночам, якобы в подражание Христу).

Из числа беспоповцев вышло несколько изуверских сект, видящих служение Богу в «умерщвлении плоти». Среди таких сект следует выделить скопцов (название происходит от глагола «оскопить» – «кастрировать»). Они полагали, что половой инстинкт мешает человеку служить Богу и должен быть уничтожен. Другую известную секту составляли хлысты (название происходит от самоистязаний сектантов во время богослужений – так называемых «радений»).

К числу беспоповских относится и секта духоборов, В отличие от подавляющего большинства беспоповских сект, духоборы имели развитое учение, основанное на идеях европейского рационализма. По их мнению, вся история человечества – от грехопадения Адама до воскресения Христа – повторяется в каждом человеке в зависимости от эмоциональных состояний, которые он переживает. Они полагали, что для спасения человеку не нужна церковь, а достаточно лишь переживать «правильные» состояния.

Наиболее крупным центром старообрядцев-беспоповцев стало Поморье, хотя большинство сект не имело четко определенного ареала распространения. Поповское движение не отрицало сохранения истинного священства даже после «воцарения Антихриста». Общины старообрядцев-поповцев распространились в керженских лесах и Стародубье (район на западе России). Стародубские поповцы наносили значительный ущерб отношениям России с западными соседями, перехватывая и грабя обозы и одиночных путешественников. Ответом властей стала организация двух карательных экспедиций (1745 г., 1757 г.) и разгром их поселений.

Большинство поповцев было переселено в Россию, но некоторые бежали в городок Белая Криница (Австрия). Кадры священнослужителей в поповских старообрядческих общинах пополнялись за счет беглых священников, которым предлагалось пройти «новое рукоположение». Другая часть поповских сект признавала достаточным для совершения таинств дьяконского сана («дьяконовщина»). Третья часть пыталась найти епископа, который бы рукополагал старообрядческих священников в соответствии с церковными канонами.

Российская императрица Анна Иоанновна

Государственная политика в отношении старообрядцев различала религиозный и политический аспекты. Начиная со времени Петра I правительство разрешало старообрядцам свободно исповедовать веру и отправлять обряды при условии уплаты двойной подушной подати и ограничения в правах (запрет занимать общественные и государственные должности, получать дворянство). Старообрядцы должны были зарегистрироваться, вписавшись в «раскольническое вероисповедание».

Уклонявшиеся от регистрации (тайные) раскольники подвергались государственным преследованиям. Репрессивными мерами против «тайных раскольников» ведала особая раскольническая контора, созданная в 1711 г. Впоследствии контроль за старообрядческим населением был возложен на Министерство внутренних дел (1802 г.).

Следить за старообрядцами должны были и священники, но нередки были случаи, когда священники за деньги записывали тайных старообрядцев в число причащающихся в православной церкви. Анна Иоанновна (1730-1740 гг.) предписала старообрядцам получить паспорта и молиться о ее «богоугодном правлении». Екатерина II (1762-1796 гг.), провозгласив принцип веротерпимости, освободила старообрядцев от двойной подушной подати и оскорбительной записи «раскольник» в паспорте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)