Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Монастырь закрыли в 1918 г., в 1926 г. прекратила функционировать Михайловская церковь. В это время в монастыре уже существовал Музей искусства XVIII века, и ему передали помещение храма Михаила архангела. Сразу было решено превратить закрытый храм в музей русской мемориальной скульптуры XVIII–XIX веков. В 1929 г. был закрыт Малый собор Донского монастыря, в трапезной которого находились захоронения с прекрасными скульптурными надгробиями. Все эти скульптуры были перенесены в Михайловскую церковь. Это были надгробия Н.М. Голицыной работы скульптора Ф.Г. Гордеева, П.М. Голицына работы скульптора Я.И. Земельгака, М.П. Собакиной – шедевр скульптора И.П. Мартоса и другие. Сюда же перенесли надгробия Голицыных первой половины XVIII в. и из успыпальницы Богоявленского монастыря, выполненные Д. Трезини. Храм архангела Михаила вновь освятили осенью 1991 г.

Михаила, архангела, при клиниках на Девичьем поле церковь(улица Еланского, дом № 2а).

С середины XIX века при Московском университете стали создаваться клиники. Первоначально они располагались на улице Рождественке, в здании, где сейчас находится Архитектурный институт. В 1880-гг. было решено построить новый клинический городок. В феврале 1886 г. архитектор К.М. Быковский представил правлению Московского университета проект клинического городка на Девичьем поле. Первым начали возводить в 1887 г. здание Клиники акушерства и гинекологии. Здание располагалось вдоль Большой Царицынской улицы (ныне – Большая Пироговская улица) первым от центра. Строил здание по проекту М.К. Быковского архитектор М.И. Никифоров в 1887–1889 гг. В октябре 1890 г. закончили сразу несколько зданий – терапевтическая клиника доктора Г.А. Захарьина, хирургическая Н.В. Склифосовского, клиники нервных болезней, детская Н.Ф. Филатова, институты общей патологической анатомии, общей патологии, фармакологии, гигиены. К концу 1892 г. появились клиники госпитальной терапии, госпитальной хирургии, глазных болезней. Последними были открыты в 1895 г. общая клиническая лаборатория и клиника болезней уха, горла, носа. В 1894 г. профессор А.М. Макеев обратился в правление Московского университета с заявлением о необходимости возвести храм в клиническом университетском городке и о желании передать свои средства на его строительство. Храм он предлагал освятить во имя архангела Михаила – в память своего брата. Место для церкви нашли в начале городка перед зданиями клиник, где ранее проектировали корпус Общих клинических лабораторий. Закладка состоялось 17 июля 1894 г. Проект создали архитекторы М.И. Никифоров и А.Ф. Мейснер. Церковь была выдержана в формах русской архитектуры XVII века и завершена пятью шатрами. Она имела три престола: главный во имя архистратига Михаил и придельные – во имя благоверного князя Александра Невского и великомученицы Екатерины. Дата освящение храма 2 ноября 1897 г. считается датой окончания строительства всего клинического городка, хотя некоторые здания в нем достраивались еще через десять лет.

Закрыли храм в 1931 г., и вскоре он был лишен крестов, куполов и завершения колокольни. В 1961 г. храм был капитально перестроен, а в 1977 г. началось его приспособление под пищеблок Медицинского института им. И.М. Сеченова, были уничтожены западная стена и приделы храма. Однако строительство не довели до конца, и полуразрушенное здание было заброшено. В начале 1990-х годов по инициативе общины верующих начались восстановительные работы. В феврале 1992 г. было возобновлено богослужение в южном приделе святой Екатерины. В 1997 г. освятили все три придела.

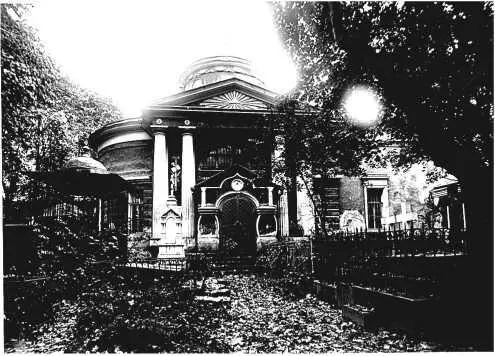

Михаила, архангела, в Кремле собор (Архангельский собор)(Соборная площадь).

Храм с древних времен является великокняжеской и царской усыпальницей. Расположен в юго-восточной части Соборной площади, почти над кромкой Кремлевского холма. В 1333 г. каменный храм во имя архангела Михаила выстроил великий князь московский Иван Данилович Калита. Иван Калита и был первым похоронен в новой усыпальнице в 1340 г. В соборе хоронили членов великокняжеского дома, и устраивались мемориальные приделы. Когда накопилось двадцать пять гробниц, а приделов пять, стала замечаться теснота, и великий князь Иван III в 1505 г. заложил нынешнее здание. Строил собор итальянский зодчий Алевиз, прозванный Новым. Он был сооружен в архитектурных формах, пришедших из Византии и распространенных как на Руси, так и на севере Италии. Зная крестово-купольную систему своей родины, Алевизу легко было построить храм, архитектура которого выглядит традиционно русской с пятью главами и закомарами, но в его конструкции специалисты видят много черт, родственных венецианским храмам. В декоративном убранстве его фасадов зодчий применил декор в стиле венецианского Возрождения. Стены разделены двумя карнизами, один из которых делит здание как бы на два этажа; а другой отделяет полукружья закомар, украшенные раковинами. На фасадах поставлены по два пилястра, один над другим, как бы поддерживающие карнизы. В нижнем ярусе на стенах между пилястрами сделаны узоры в виде плоских арок. Северный и западный входы в собор обрамляют типично итальянские резные белокаменные порталы, расписанные красками и золотом. В центре западного фасада устроено широкое углубление – лоджия. Пышное оформление фасада резко отличает Архангельский собор от других храмов Кремля. Этот декор был уникален в русской архитектуре XVI века, но часто стал повторяться в постройках как церковных, так и светских в XVII веке.

Закончилось строительство Архангельского собора уже при преемнике Ивана III – великом князе Василии III, и его освятили 8 ноября 1508 г. Между 1552 и 1555 годами пристраивают Покровский придел (у северной апсиды), с 1848 г. ставший приделом святого Уара. Во второй половине XVI столетия появляется придел Зачатия Иоанна Предтечи (у южной апсиды). В 1581 г. в южной апсиде по распоряжению Ивана Грозного был похоронен царевич Иван и создан там престол Иоанна Лествичника Собор неоднократно горел. Особенно сильно выгорел он в пожаре 1737 г. Следствием этого, быть может, была разборка галерей с северной и западной сторон и переделка центральной главы. В 1773 г., во время закладки по проекту В.И. Баженова Большого Кремлевского дворца, собор дал трещины, после чего с южной стороны его были подведены два мощных контрфорса. В конце XVIII века по проекту архитектора М.Ф. Казакова к северному порталу собора было пристроено крыльцо-притвор, разобранное в 1920-х годах как искажающее облик древнего здания. Внутреннее убранство очень нарядно. Своды покоятся на шести столбах, четыре из которых находятся в центре храма, а два – в алтаре. Освещается храм узкими щелевидными окнами, расположенными в два яруса. Стены и своды покрыты росписью. Как предполагают, первая роспись была произведена в год окончания постройки собора. В 1652 г. по указу царя Алексея Михайловича старую роспись удалили, после чего собор расписали вновь, повторив композиции прежних фресок. В нижнем ярусе, напротив надгробий, были помещены изображения покойных князей. С западной стены, где расположено наибольшее количество захоронений и места для изображений не хватило, они были перенесены на южную. Кроме князей, похороненных в соборе, на стенах и столбах храма были изображены древнерусские правители. Все князья, включая и тех, кто боролся с установлением московского самодержавия (Юрий Звенигородский и Галицкий, Василий Косой) изображены с нимбами, над каждым из князей помещено изображенияе его святого патрона. Эти росписи свидетельствуют о том, что, по крайней мере, к XVII в., а, возможно, и ранее, при Иване Грозном, складывается представление об Архангельском соборе как о месте захоронения «святопочивших» государей. Смерть, по представлениям авторов и заказчиков стенописи, примиряет между собой и в отношении к потомкам, а род московских государей представляется единой династией, находящейся под особым покровительством Господа. Работа продолжалась с перерывами в течение ряда лет (1652, 1660, 1666 гг.). Роспись выполнялась большой группой иконописцев, вызванных в Кремль из многих русских городов – Ярославля, Вологды, Костромы, Новгорода, Углича, Калуги. Руководили работами лучшие иконописцы Оружейной палаты. Стенопись XVII века несколько раз обновлялась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: