Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

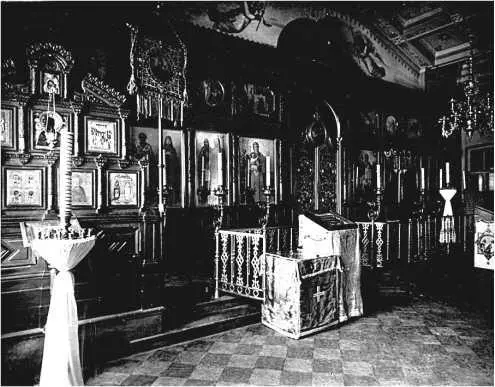

Действительными членами общества могли стать лица обоего пола в возрасте от 21 до 50 лет, состоящие на службе у частных лиц или в учреждениях, занимающихся торговлей и промышленностью: приказчики, бухгалтеры, кассиры, конторщики, техники… По необходимости и в зависимости от стажа работы им выдавались пособия, подыскивалась работа, выплачивалась пенсия. Общество имело свой приют на Большой Серпуховской улице, основанный в 1881 г. и названный в память императора Александра II Александровским. В 1895–1900 гг. для Александровского приюта выстроили более обширное здание. В нем 23 января 1900 г. освятили Николаевский домовый храм. В нем находился двухъярусный деревянный иконостас, перенесенный сюда из упраздненной церкви при доме бывшего московского генерал-губернатора графа А.А. Закревского в Леонтьевском переулке. Существовала и небольшая звонница с семью колоколами. Кроме живших в приюте прихожанами храма были и жители ближайших окрестностей.

Храм закрыли и опечатали 1 октября 1921 г. В январе 1923 г. его передали под клуб заводов Ильича и III Интернационала. Здание храма перестроено.

Николая, святителя, в Пупышах церковь(уничтожена).

На набережную Москвы-реки недалеко от Краснохолмского моста еще в 1960-е гг. выходил Пупышевский переулок, и на его углу высились руины храма святителя Николая в Пупышах. Такое странное, но очень старомосковское название объясняют, как место низменное, бугристое, а на самом высоком бугре – на «пупыше» – стояла Никольская церковь. Пойма заливалась водой, а на «пупыш» вода доходила только в самые большие паводки. С 1788 г. на Никольском храме делали отметки высоты подъема воды во время больших паводков.

Деревянная церковь на этом месте известна с середины XVI века. Ее заменили на каменную в 1686–1690 гг. Тогда возвели главный объем храма, трапезную и притвор. Главный престол освятили в честь Смоленской иконы Божией Матери, в трапезной были устроены Никольский и Ильинский приделы. Колонны, восьмигранные окна, сухарчатые карнизы, наличники, завершенные волютами, пояс кокошников и купола с глухими восьмигранными барабанами – типичный декор конца XVII века – украшали храм. В 1731–1735 гг. на средства суконного фабриканта В.П. Щеголина церковь перестроили, тогда же возвели основную часть колокольни. В 1764 г. Ильинский придел переосвятили в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Основная святыня храма – чтимый образ Богородицы «Утоли моя печали» – была принесена в Москву казаками в 1640 г. В память о бывшем от иконы 25 января 1760 г. знамении, в этот день был установлен ее праздник, тогда же были составлены служба и акафист. Благоговейное почитание святого образа особенно проявилось во время чумы 1771 г. Вероятно, из-за ветхости первоначальной иконы с нее в XVIII в. сделали копию, поставленную сначала в приделе церкви Николы в Пупышах, а потом, в советское время, перенесенную в церковь Николы в Кузнецах.

Крупные переделки были произведены в 1846–1850 гг. По проекту архитектора П.П. Буренина перестроили колокольню, украсили лепными раковинами кокошники, сделали каменные ворота и ажурную чугунную ограду. В 1875 г. при храме открыли богадельню на двенадцать женщин на средства, оставленные по завещанию купца И.Ф. Бакланова. Тогда же появилась церковноприходская школа.

В 1931 г. Никольский храм закрыли и приспособили под общежитие работников конного транспорта, а в 1934 г. его начали разбирать на стройматериалы для Метростроя. Разобрали верх церкви и колокольню и бросили. В 1933–1935 гг. набережную реконструировали. Здесь построили многоэтажные жилые дома, изменившие облик всего района. Остатки Никольского храма оказались во дворе домов № 40 и № 42 и были уничтожены к 1970 г.

Николая, святителя, в Пыжах церковь(улица Большая Ордынка, дом № 27а/8).

Источники указывают на существование в этой местности деревянной церкви еще в XVI веке. В 1635 г. ее заменила церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при стрелецком полку стольника Философова. А в 1657–1672 гг. «стрельцами Богданова приказа Пыжова» была построена церковь Николы в Пыжах, украшающая и по сей день Ордынку. Храм именуется по приделу, а дополнение «в Пыжах» увековечивает имя ее храмоздателей стольника и полковника Б. Пыжова и подчиненных ему стрельцов. Из Киева, вероятно, по инициативе стольника Философова, отправленного туда на службу, в дар храму был прислан крест с мощами киевских чудотворцев Антония и Феодосия Печерских, во имя которых устроили придел. Его упразднили в 1858 г., но почитание в храме этих святых осталось.

Церковь представляет собой яркий образец московского пятиглавого посадского храма с сомкнутым сводом, украшенным рядами килевидных кокошников «вперебежку», трапезной, приделами и шатровой колокольней (возведена в 1691–1692 гг.). Храм построен «кораблем», то есть алтарь, трапезная и колокольня составляют одну ось. Первоначально приделы располагались симметрично по сторонам алтарной апсиды и значительно выступали за линии стен четверика. В XVIII в. Никольский придел пристроили к южной стороне трапезной, а существующий ныне возвели в 1811 г. в стиле строгого классицизма. Богатый наружный декор из ордерных элементов в характерном для посадских храмов упрощенном, народном переложении под названием «русское узорочье» создает богатую игру светотени на фасадах, благодаря чему храм производит яркое, нарядное и очень московское впечатление. Нельзя не обратить внимания на чудесный перспективный портал из белого камня и фигурного кирпича «штучного набора». Над главами сохранились первоначальные кресты – позолоченные, в виде расцветших древ. В конце XIX века стены покрыли росписью, церковную территорию окружили решеткой изящного рисунка.

Звон колоколов церкви Николы в Пыжах считался одним из самых благозвучных в Москве.

Когда храм в 1934 г. закрыли, его колокол передали в Большой театр, а позже он был приобретен Богоявленским собором в Елохове. Икона «Спас Вседержитель» (1674 г.), созданная в иконописной мастерской Оружейной палаты, поступила в Третьяковскую галерею. В церковном здании разместили разнообразные учреждения. В 1960-е гг. проводилась его реставрация. С 11 июля 1991 г. в храме возобновились богослужения. В одной из первых в России в церкви Николы в Пыжах появились икона царя-мученика Николая II и престол новомучеников Российских. Святыни храма: частицы мощей Иоанна Предтечи, пророка Исайи, апостолов Марка и Луки, апостола Андрея Первозванного, святого архидиакона Стефана, равноапостольной Ольги, праведной Анны Кашинской, преподобномученицы великой княгини Елисаветы. В храме также находятся мироточивые иконы Божией Матери «Знамение», «Всех скорбящих Радость», Иверская, Толгская и образ святителя Николая. Храм именуется по приделу, главный престол – Благовещения Пресвятой Богородицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: