Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впервые деревянная церковь на этом месте упоминается в летописи в связи с пожаром 1564 г. В 1657 г. она уже числится каменной. Последнее, изумительное по красоте здание храма возвели на средства прихожан купцов Гаврилы и Романа Журавлевых в 1739–1741 гг. Главный престол освятили в честь праздника Святой Троицы, но в народе церковь называли по приделу мученицы Параскевы Пятницы, построенному несколько лет спустя, одновременно со вторым приделом праведного Артемия Веркольского. Автором проекта храма, по мнению И.Э. Грабаря, был известный архитектор И.Ф. Мичурин. Внутри был установлен уникальный резной барочный иконостас с обильной скульптурой работы выдающегося московского зодчего князя Дмитрия Ухтомского (ныне этот иконостас находится в церкви Смоленской иконы Божией Матери Троице-Сергиевой лавры). Рядом с храмом в 1744 г. появилась не менее изящная, чем он, трехъярусная колокольня с приделом пророка Илии на втором ярусе. Пятницкая церковь называлась «проща» или «прощная церковь» (от слова «прощение»), что означало наличие в ней чудотворной иконы, дающей прощение (исцеление) от грехов. Храм обновлялся в 1817 г. и в 1870-е гг. В 1862 г. при нем открыли Пятницкую церковно-приходскую школу.

В 1922 г. был арестован настоятель Пятницкой церкви протоиерей Александр Заезерский. Он был приговорен судом в этом же году к высшей мере наказания и расстрелян. А величественный храм вместе с колокольней были стерты с лица земли в 1934 г.

Параскевы Пятницы, преподобной, в Охотном ряду церковь(уничтожена).

О местности, где позже появилась улица Охотный ряд, известный историк Москвы П.В. Сытин писал: «Первые сведения о ней восходят к XV веку. Уже тогда эта местность была густо заселена, о чем говорят стоявшие здесь в то время почти рядом две церкви: церковь Параскевы Пятницы, построенная до 1406 г., и церковь Анастасии, построенная в 1458 г. против Пушкинской улицы. При обеих церквах были кладбища». В 1657 г. церковь значится каменной. В верхнем этаже храма находилась Воскресенская домовая церковь боярина князя Василия Васильевича Голицына, которая длинным переходом соединялась с его дворцом; в нижнем – преподобной Параскевы Пятницы.

Постройку последнего по времени церковного здания на этом месте предпринял князь В.В. Голицын в 1686 г., и 23 января 1687 г. патриарх Иоаким освятил храм. Колокольню построили значительно позднее – в 1793 г. К 1815 г. храм был обновлен, на верхнем этаже, кроме главного престола Воскресения Словущего, были освящены устроенные Дворянским собранием приделы благоверного князя Александра Невского и великомученицы Екатерины, созданные в честь императора Александра I и его сестры Екатерины Павловны. В 1877 г. в нижнем храме увеличили алтарную часть, которая стала состоять из трех престолов, разделенных арками. Кроме главного престола преподобной Параскевы и устроенного в 1792 г. придела святителя Николая, появился придел мученика Иоанна Воина. Иконостас нового придела вызолотили, многие иконы украсили серебряными ризами, сделанными под надзором братьев Постниковых. Нижний храм разделялся на три части четырьмя столпами, отделанными искусственным и итальянским мрамором. На всех столпах крупными золотыми буквами были начертаны изречения из священных книг. Все работы по обновлению храма были выполнены на пожертвования его ктитора И.Д. Гурина.

Церковь обновляли в 1897 г. Она к этому времени находилась в центре самой большой в Москве торговой площади, прозванной Охотным рядом. Большинство ее прихожан были из крестьян, отцы и деды многих из них были крепостными крестьянами. Наверное, именно поэтому ежегодно 19 февраля, в день подписания императором Александром II в 1861 г. манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, здесь служили молебен в честь этого события. Святынями храма являлись иконы преподобной Параскевы, святителя Николая, великомученицы Анастасии и святого Иоанна Воина.

Храм уничтожили в 1928 г. Теперь на его месте здание Государственной думы и площадка перед ней.

Петра, митрополита Московского, святителя, в Высоко-Петровском (Высокопетровском) монастыре собор(улица Петровка, дом № 28/2).

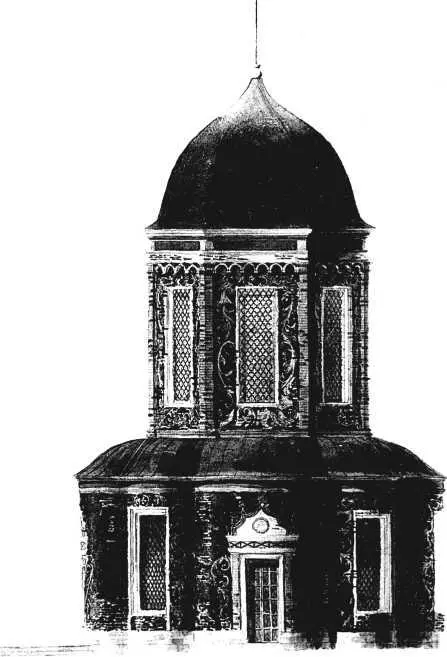

В XIV веке главный храм Высоко-Петровского монастыря был деревянным и располагался, как и в настоящее время, точно в центре всего ансамбля. Освящен он был в честь апостолов Петра и Павла, и монастырь назывался Петропавловским. Храм переосвятили в 1339 г. – после смерти и канонизации святителя Петра, митрополита Московского, в его честь. Монастырь стал называться Петровским, а потом и Высоко-Петровским. Храм оставался деревянным до начала XVI века. В это время летопись сообщает о широкой строительной деятельности итальянского зодчего Алевиза Фрязина Нового, поставившего на московском посаде одиннадцать каменных церквей. И одной из них был собор святителя Петра, выстроенный, вероятно, в 1514–1517 гг.

В 1690 г. храм обновляют, он получает «нарышкинский» облик с огромными прямоугольными окнами, украшенными живописными наличниками и нарядными порталами. Его архитектура вполне соответствует традиции возведения небольших столпообразных храмов-молелен для царской семьи. Своеобразием является отсутствие характерного контраста между внушительным наружным объемом и тесным внутренним пространством, служащим для небольшого числа молящихся. Храм – как снаружи, так и внутри – характеризует изящество, гармоническая соотнесенность частей, сочетание классических черт с готическими. Он был окружен гульбищем – низкой галереей с арками. Она была извлечена реставраторами из толщи культурного слоя. Щелевидные древнерусские окна, возникшие взамен великолепных, петровских времен, из-за искреннего желания восстановить первоначальный облик храма, выглядят не очень убедительно. В результате реставрационных работ облик храма сильно исказился. Он стал грузным, непроницаемым, следы новодела бросаются в глаза.

Храм закрыли, как и все церкви монастыря, 1920-е гг. До начала 1940-х годов в нем еще находился пышный резной иконостас. До конца 1980-х годов в церковном помещении складировались скульптурные бюсты партийных деятелей. В 1990-е гг. храм передали Патриаршему подворью Высоко-Петровского монастыря. Новый иконостас был выполнен священником Александром Маньшиным. Храм украшен фресками в соответствии с современными представлениями о росписях древнерусского православного храма художниками С.С. Родионовым, А.В. Бояровым и А.И. Руди. Петровский собор освятили 3 января 1998 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: