Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После 1922 г. в храме обосновались обновленцы. Здесь действовала «Богословская академия» главы обновленческого раскола «митрополита» Александра Введенского. Храм был закрыт в 1935 г. и отдан «для использования под склад военно-хозяйственного имущества». В 1960-е гг. его отреставрировали и установили красивую кованую ограду XVIII века, стоявшую около снесенной в 1930-е гг. церкви Спаса Преображения, что на Спасской. Богослужения возобновились в 1994 г.

Петра и Павла, апостолов, при 1-м кадетском корпусе в Лефортове церковь(1-й Краснокурсантский проезд, дом № 3/5).

Кадетский корпус размещался в Екатерининском дворце 1774 г. Над его проектированием, возведением и перестройкой работали известные архитекторы и художники К.И. Бланк, Ф. Кампорези, М.Ф. Казаков. В конце XVIII века Д. Кваренги завершил композицию, создав на 200-метровом фасаде колоннаду из шестнадцати коринфских колонн. В 1812 г. дворец был разорен французами и восстановлен в 1823 г. В 1824 году в него перевели Московский кадетский корпус, основанный еще в 1778 г. как Шкловское благородное училище. Вскоре во дворце был устроен Петропавловский храм. Его алтарь украшал образ Спасителя, писанный в 1878 г. академиком живописи Сорокиным на матовом стекле. В алтаре находилось еще более десяти высокохудожественных икон, и среди них «Моление о чаше» на полотне 1852 г., Трех Святителей 1837 г., Спаса Нерукотворного XVIII века. Трехъярусный иконостас с Царскими прорезными вратами 1846 г. содержал около тридцати живописных икон. Иконостасные образы были написаны в 1830–1878 гг. Множество украшенных богатыми серебряными ризами икон находилось на стенах и в ризнице. Некоторые из них отражали специфику учебного заведения: Спаситель, благословляющий детей; наказание пророком Елисеем детей за насмешку над ним. Были в храме и художественно выполненные серебряные богослужебные сосуды, кресты 1830-х гг.

После Октябрьской революции 1917 г. кадетский корпус распустили, и в его здании разместилась 1-я Московская советская трудовая школа 1-й ступени. Петропавловскую церковь закрыли в 1918 г. В 1919 г. ее имущество перенесли в кладовую, а в церковном помещении устроили читальню имени Бела Куна. В октябре 1920 г. наиболее ценные серебряные предметы бывшей церкви передали в Спасо-Чигасовский храм на Гончарной улице. Ныне в Екатерининском дворце располагается Академия бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского.

Петра и Павла, апостолов, в Петровско-Разумовском церковь(уничтожена).

Этот храм, один из выдающихся памятников русского зодчества, был сооружен в 1691 г. в Семчине – подмосковной родовой вотчине боярина Кирилла Полуектовича Нарышкина, усердием его вдовы Анны Леонтьевны. Село после этого получило новое имя – Петровское, а в XVIII веке, когда оно перешло во владение Разумовских, – Петровско-Разумовское. В 1770-е гг. Кирилл Григорьевич Разумовский развернул в своем имении грандиозные строительные работы. Был сооружен огромный господский дом, соединенный каменной галереей с церковью; устроены теплицы, оранжереи, гроты, в саду установили каменные статуи. В 1812 г. село было разорено французами, храм осквернен, а ризница разграблена. В 1818 г. умер Лев Кириллович Разумовский, и его вдова продала усадьбу князю Ю.В. Долгорукову, который, в свою очередь, в 1828 г. уступил ее московскому аптекарю П.А. Шульцу. При Шульце значительная часть усадебных построек сдавалась под дачи.

Новая эпоха Петровско-Разумовского началась в 1860 г., когда усадьба была выкуплена казной для создания в ней высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В 1865 г. в селе была основана Петровская земледельческая и лесная академия. Храм преобразовали в домовый, и частично его перевели на содержание академии. Фактически же Петропавловская церковь продолжала оставаться приходской, обслуживая не только преподавателей, студентов и служащих академии, но и жителей окрестных деревень Выселки, Федоровка, Лихоборы, рабочих фабрики Иокиш.

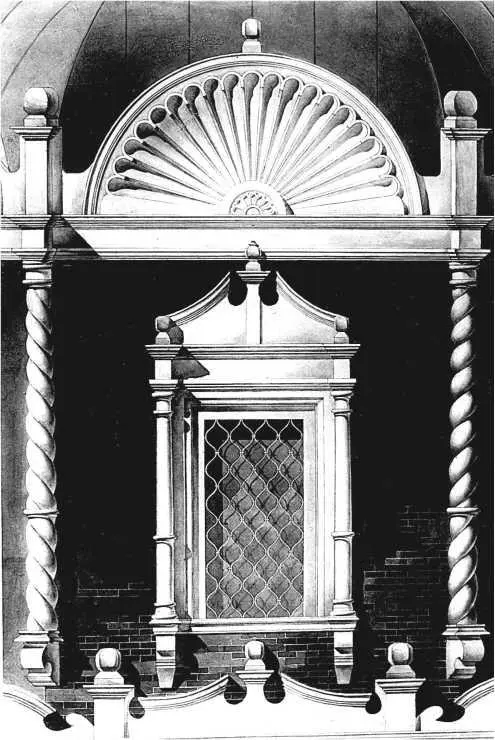

Храм в Петровско-Разумовском являлся выдающимся архитектурным памятником нарышкинского барокко. В основе здания лежал четверик, разделенный декоративно на два яруса. Над четвериком располагался восьмерик. Окна украшали затейливые белокаменные и кирпичные декоративные наличники. Отдельно стоящей колокольни не было, семь колоколов находилось в звоннице на третьем ярусе под барабаном. По отзывам искусствоведов, храм «представляет из себя редкий памятник архитектурного искусства XVII века, вошедший во все книги по истории русской архитектуры, как типовой образчик барочного (нарышкинского) стиля наравне с храмом в селе Филях».

Высокий восьмиярусный главный иконостас конца XVII – первой половины XVIII века имел 49 икон. Местный ряд и Царские врата начала XVIII века были украшены резными колоннами, декоративными листьями и кистями винограда. Другие ярусы иконостаса были изукрашены в елизаветинское время. Значительную историко-художественную ценность представлял цельный ампирный иконостас придела Казанской иконы Божией Матери начала XIX века, в котором справа от Царских врат помещалась храмовая Казанская икона Божией Матери XVIII века. В алтаре главного храма сохранялись многие замечательные по древности и красоте священные предметы: потиры XVII века, 1815 и 1816 годов, крест 1817 г., дарохранительницы 1778 и 1806 годов, Евангелие 1688 г., Апостол 1684 г. с вкладной записью царя Петра I. На престоле лежал антиминс, освященный епископом Августином в 1812 г. В храме имелось паникадило XVII века, на звоннице находились три колокола того же времени, один из которых (1697 г.) – вклад Анны Леонтьевны Нарышкиной на поминовение души почившего супруга.

В 1890-е гг. церковь капитально отремонтировали усердием церковного старосты московского купца Н.Г. Григорова. Одновременно отреставрировали и вызолотили оба исторических иконостаса, стены и алтарь вновь покрыли священной живописью и орнаментами. Старые ветхие клиросы заменили новыми, у боковых стен соорудили два киота, в которые поместили икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и иконы святых, имена которых носила царственная семья Нарышкиных. Снаружи стены украсили написанными на цинке иконами. Торжество освящения возобновленной церкви состоялось в январе 1896 г., сопровождаемое пением хора Петровского сельскохозяйственного института (впоследствии – академия), для которого храм был приходским. В апреле того же года освятили Казанский придел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: