Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К 1934 г. в общину храма Василия Кесарийского влились прихожане четырех закрытых окрестных церквей, и этот объединенный приход обслуживал огромную территорию от Петровского парка до Садово-Триумфальной улицы в одну сторону, и от Новослободской улицы до Красной Пресни в другую. В мае 1934 г. президиум ВЦИК вынес окончательное решение о сносе величественного храма святителя Василия Кесарийского. На его месте 1939–1940 гг. выстроили многоэтажный дом (Тверская улица, дом № 45).

Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах церковь(Барашевский переулок, дом № 8/2, строение 4).

В XVII в. здесь находилась слобода, в которой жили царские шатерники – слуги, возившие во время военных походов за царем и его свитой шатры (бараши). Первая каменная Введенская церковь была построена в 1647–1653 гг. на повороте дороги, идущей от Покровки к Земляному валу, позднее названной Барашевским переулком. В 1688–1701 гг. на ее месте был построен большой одноглавый храм с престолом Введения во храм Пресвятой Богородицы, обширная двухстолпная трапезная с двумя приделами: северным во имя пророка Илии и южным во имя мученика Лонгина сотника.

Церковь является примечательным памятником московского («нарышкинского» барокко). Окна храма украшены наличниками с колонками и замысловатыми гребнями, стены завершаются наличниками, восьмигранный барабан единственной главы – граненой главкой. Существующую четырехъярусную колокольню построили в 1740-х годах, и она прекрасно завершила композицию храма. В 1815 г. храм обновлялся при участии архитектора М.М. Казакова, сына великого мастера классицизма. Ограда и ворота были построены в начале XIX в.

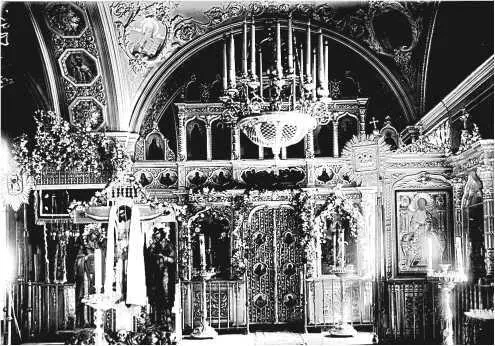

В 1823–1824 гг. снаружи в декоративных кокошниках были сделаны росписи. Иконостас главного храма в начала XIX века выкрасили голубой краской, а в 1851 г. весь вызолотили. В храме хранилась чтимая икона «Богоматерь – умягчение злых сердец», написанная в 1713 г. известным иконописцем Василием Улановым, переданная в филиал Исторического музея Новодевичий монастырь. Также в церкви находился образ Спаса Нерукотворного, который был подарен царю Ивану Грозному послом императора Священной Римской империи Рудольфа II Габсбурга.

Храм закрыли в 1932 г., иконы конца XVII века передали в Третьяковскую галерею. Церковное здание было обезглавлено и обезображено заводскими надстройками – лестницами, трубами разного размера и т. п. Храм был возвращен верующим в 1993 г. На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в 2000 г. придел Илии пророка был освящен малым чином. Художник Сергей Леонидович Шихачевский расписал трапезную храма фресками по древнерусским канонам.

Введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Лубянке церковь(уничтожена).

На углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий мост в советское время появилась небольшая площадь. Раньше ее не было, а на углу стояла одна из древнейших посадских церквей Москвы. В XV–XVI веках в Москву были переселены жители из присоединенных к Московскому государству земель – сначала из Новгорода, позднее из Пскова. Новгородцы, перевезенные при великом князе Иване III, дали местности, где их поселили, свое название – Лубянка, от улицы в Новгороде Лубяницы. В этом же районе на Лубянке в 1510 г. великий князь Василий III поселил псковичей, и в 1514–1518 гг. они поставили церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Эту церковь вместе с другими перечисляет летописец, говоря об итальянском архитекторе Алевизе. В Москве в начале XVI века жило и работало два итальянских мастера с именем Алевиз. Алевиз, прозванный Новым, построил Архангельский собор в Кремле, а его тезка Алевиз, называемый Великим, удостоился в летописи целого списка построенных им церквей, но почти все они позднее полностью были перестроены. Такова и церковь Введения во храм Богородицы на Лубянке, построенная Алевизом, но в каких формах, об этом можно только гадать.

В 1551 г. в Москве было учреждено семь сороков (церковно-административных единиц), и в каждом существовал собор. Введенская церковь – один из таких соборов. В XVI веке на Большой Лубянке напротив Введенской церкви находилась усадьба прославленного героя Смутного времени князя Дмитрия Михайловича Пожарского. В марте 1611 г. во время боев с поляками Пожарский построил около храма Введенсий острожек и с пушкарями с соседнего Пушечного двора, успешно отбивал нападения врага, пока к острожку не подступило пламя московского пожара, а сам воевода не был тяжело ранен в бою. Дмитрий Пожарский был прихожанином этого храма, в него он торжественно внес Казанский образ Богоматери после освобождения Москвы от поляков в 1612 г. Перед этим икона некоторое время находилась в Успенском соборе Кремле. Позднее Казанская икона Божией Матери, как одна из главных московских святынь, была помещена в Казанский собор на Красной площади. В память жены князя Д.М. Пожарского, похороненной во Введенской церкви, был устроен придел Параскевы Пятницы. Князя Дмитрия Михайловича также отпевали в этом храме в 1642 г., после чего его тело перевезли в Суздаль, где он был похоронен у собора Спасо-Ефимиевского монастыря.

Один из крупнейших московских пожаров случился в 1737 г., когда сгорела большая часть города. Его называют Троицким пожаром, так как он произошел в день Святой Троицы. Остановился огонь напротив Введенской церкви, около иконы Божьей Матери «Знамение», находившейся на столбе перед домом князей Голицыных, ранее принадлежавшем Пожарским. Но все-таки храм пострадал от пожара, и к 1745 г. он пришел в ветхость. Храм был почти полностью перестроен в 1745–1749 гг. Работы осуществлялись тщанием прихожан, в особенности купца Андрея Кондыкова. Здание было возведено в барочных формах. Сложный крестчатый в плане объем завершался мощным восьмериком с куполом, наверху которого стояла небольшая главка с валютами вокруг барабанчика. Колокольню построили несколько позднее в стиле классицизм. Мастера, перестраивавшие храм, не стали ломать наиболее сакральные, к тому же наиболее прочные его части – апсиды, а только перекрыли их по-новому. В новые стены также были включены прочные части стен старого храма. Храм не был особенно высоким, имел мощный купол и был виден с ближайших улиц, имевших, в основном, двухэтажную застройку. Здание красиво завершало перспективу Кузнецкого моста. Напротив него на Большой Лубянке в XVIII веке было построено несколько красивых особняков. Особняк князей Голицыных, потомков князя Пожарского, был возведен на месте его усадьбы по проекту архитектора М.Ф. Казакова. Рядом по Большой Лубянке располагался особняк Ростопчиных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: