БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Пр) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Успешное решение этой задачи стало возможным благодаря использованию вычислительной техники, т.к. обычные адаптивные системы ( самоприспосабливающиеся системы ) вследствие высоких скоростей прокатки (около 30—40 м/сек ) не обеспечивают своевременную корректировку междувалкового пространства.

Большой экономический эффект даёт также автоматизация контроля качества готового проката и нанесения защитных покрытий. П. с. в связи с непрерывностью процесса и выпуском однотипной продукции в больших количествах имеют все необходимые предпосылки, чтобы быть одними из первых полностью автоматизированных промышленных объектов.

О производстве П. с. см. в ст. Станостроение .

Лит.: Прокатное производство. Справочник, под ред. Е. С. Рокотяна, т. 1—2, М., 1962; Королев А. А., Прокатные станы и оборудование прокатных цехов. (Атлас), М., 1963; его же, Механическое оборудование прокатных цехов, 2 изд., М., 1965; Специальные прокатные станы, под ред. А. И. Целикова, М., 1971; Целиков А. И., Зюзин В. И., Современное развитие прокатных станов, М., 1972; Tribology in iron and steel works, L., 1970.

А. И. Целиков.

Рис. 2. Схема расположения валков в рабочей клети прокатного стана: а — двухвалкового; б — трехвалкового; в — четырехвалкового; г — шестивалкового; д — двенадцативалкового; е — двадцативалкового; ж — универсального.

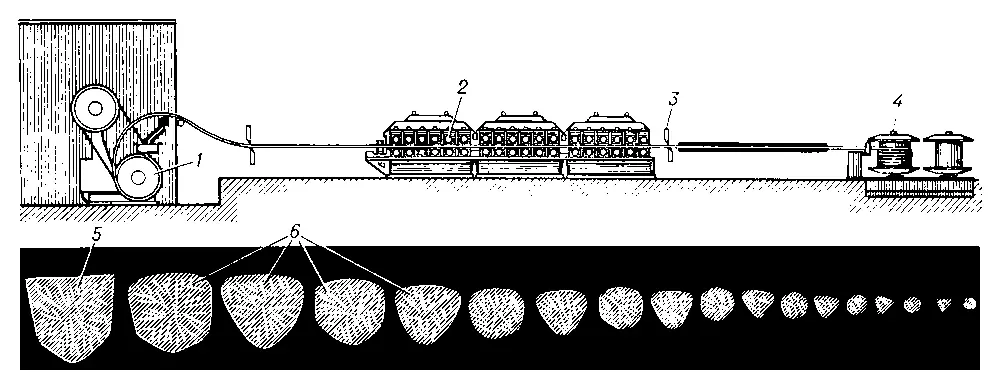

Рис. 5. Литейно-прокатный агрегат для производства алюминиевой проволоки: 1 — роторный кристаллизатор; 2 — непрерывный стан с трехвалковыми рабочими клетями; 3 — летучие ножницы; 4 — моталка с поочередным сматыванием двух бунтов без остановки процесса; 5 — сечение бесконечного слитка; 6 — сечения окатываемого изделия после первой и последующих клетей стана.

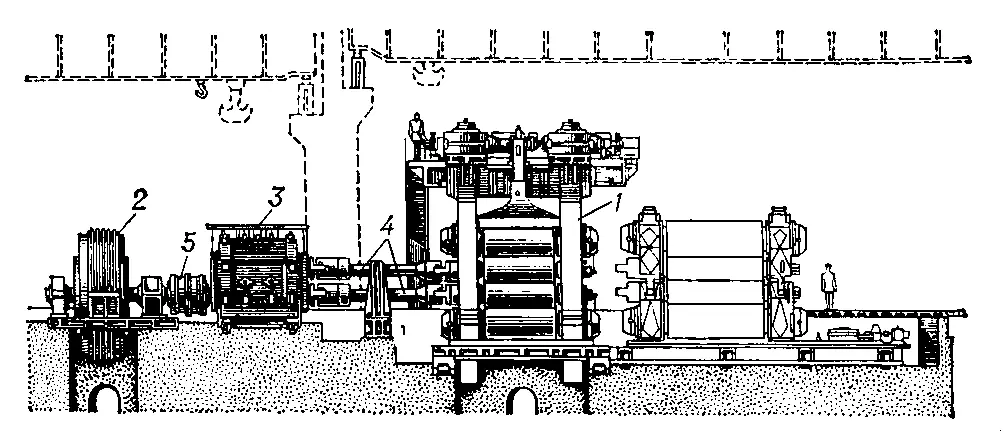

Рис. 1. Главная линия четырехвалкового стана для прокатки листов: 1 — рабочая клеть; 2 — электродвигатель; 3 — шестеренная клеть; 4 — шпиндель; 5 — муфта.

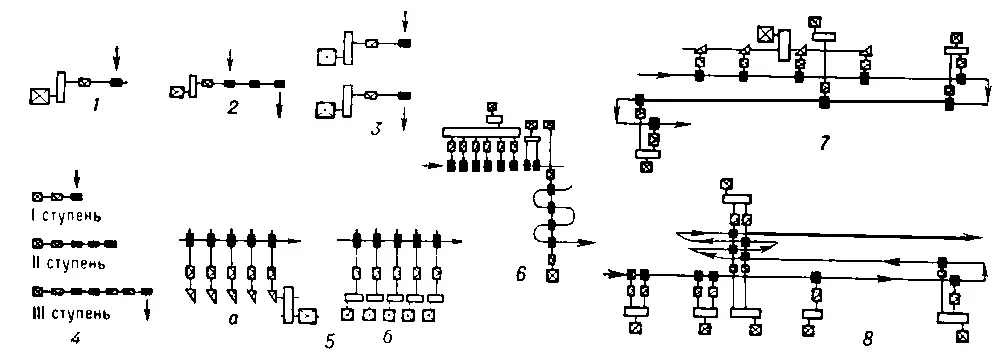

Рис. 3. Схема расположения рабочих клетей прокатного стана: 1 — одноклетевого; 2 — линейного; 3 — сдвоенного; 4 — ступенчатого; 5 — непрерывного (а — с групповым приводом, б — с индивидуальным); 6 — полунепрерывного; 7 — последовательного («кросс-коунтри» ); 8 — шахматного.

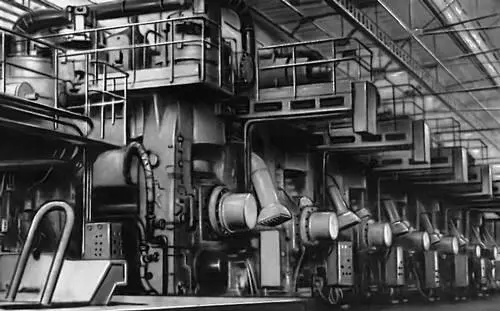

Рис. 4. Непрерывный широкополосовой стан горячей прокатки.

Прокл

Прокл(Próklos) (около 410, Константинополь, — 485, Афины), античный философ-идеалист, представитель афинской школы неоплатонизма . Важнейшие дошедшие до нас философские сочинения П. — «Первоосновы теологии» [последнее изд. Oxf., 1965, рус. пер. в книге: Лосев А. Ф., История античной эстетики, т. 3 — Высокая классика, 1974], «О богословии Платона» (последнее изд. Fr./M., 1960), комментарии к платоновским диалогам «Тимей» (v. 1—3, Lipsiae, 1903—06), «Парменид» (последнее изд. 1961) и др.

Исторические значение П. определяется универсальной конструктивно-диалектической разработкой им всей системы неоплатонизма. Господствующим у П. во всех разделах его философии является триадический метод, сводящийся к последовательному утверждению трёх моментов: 1) пребывание в себе, причина, неделимое единство, наличие, отчее начало, потенция; 2) выступление из себя, эманация за свои пределы, причинение или действие на иное в виде причины, переход единства во множество, начало делимости, материнское начало, энергия; 3) возвращение из инобытия обратно в себя, возведение расторгнутого множества в неделимое расчленённое единство, эйдос , или единораздельная (т. е. структурная) сущность. При помощи этого метода П. анализирует каждый из членов универсальной триады Плотина — «единое», «ум» ( нус ) и «душу». Так, от абсолютно непознаваемого «единого» он отделяет «единое», уже содержащее в себе некоторую множественность, но не имеющее ещё каких-либо качеств; это только энергия самого различения и членения, предшествующая «уму» (расчленённости) и выделяемая П. (впервые в неоплатонизме) в самостоятельную ступень эманации «единого» — область чисел, или «надбытийных единиц». В «уме» П. также выделял: 1) «ум» как пребывание в себе, ум мыслимый, «интеллигибельный» — «бытие», или объект; 2) «ум» как выхождение из себя, ум мыслящий, «интеллектуальный» — субъект; 3) «ум» как возвращение к себе, как тождество бытия и мышления, объекта и субъекта, «ум» как «жизнь» или «вечность», «жизнь в себе». В диалектике мифологии П. устанавливал три триады богов. Последняя триада ввиду триадического деления двух первых её членов превращалась в седмерицу (гебдомаду) с повторением этой гебдомады в каждом из составляющих её моментов, так что в последней триаде оказывалось 49 богов-«умов». Мир «души» у П. также триадичен: души божественные (боги «ведущие», «абсолютные» и «внутрикосмические»), демонические (ангелы, демоны и герои) и человеческие. Система П., будучи завершением неоплатонизма, своим мыслительным аппаратом оказала всеобъемлющее воздействие на развитие средневековой философии (от Ареопагитик до Михаила Пселла , И. Петрици и Николая Кузанского ) .

Соч.: Opera inedita, ed. V. Cousin, P., 1864.

Лит.: Rosán L. J., The philosophy of Proclus, N. Y., 1949 (лит.); Beierwaltes W., Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Fr./M., 1965; Bastid P., Proclus et ie crépuscule de la pensée grecque, P., 1969.

А. Ф. Лосев.

Прокладка

Прокла'дкав технике, см. в ст. Уплотнение .

Прокламация

Проклама'ция(от лат. proclamatio — крик, призыв), листовка , обычно нелегальная, содержащая призыв к активным действиям: стачке, демонстрации, вооруженному восстанию. Коммунистическая партия до Октябрьской революции 1917 широко использовала П. как средство массовой политической агитации.

Проклетие

Прокле'тие,горы на Балканском полуострове; см. Северо-Албанские Альпы .

Проклитика

Прокли'тика(от греч. proklitikós — наклоняющийся вперёд), безударное слово (чаще односложное), тесно примыкающее в фразе к следующему за ним слову, имеющему ударение. Например, «на стене», «ты ходил», где «на», «ты» — П. Обычно в качестве П. выступают артикли, предлоги, частицы, отрицания, союзы.

Проколка

Проко'лка,первобытное орудие труда — заострённая деревянная или костяная палочка с утолщённой или фигурно оформленной верхней частью (иногда с отверстием для подвешивания). В каменном веке употреблялась для накола отверстий при сшивании шкур, позднее — также для нанесения орнамента на глиняные сосуды. С распространением железа П. из кости и дерева были вытеснены металлическим шилом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: