БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Би)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Би)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Би) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Би) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Годичный (сезонный) ритм изменения численности и активности животных роста и развития растений широко известен. Годичные ритмы у животных и растений во многих случаях регулируются изменениями длины светового дня (см. фотопериодизм ) , температуры и других климатических факторов.

Б. р. — не только непосредственная реакция на изменения внешних условий. Он сохраняется в искусственных условиях — при постоянном освещении, температуре, влажности и атмосферном давлении, причём продолжительность каждого периода Б. р. в таких условиях почти не зависит от интенсивности обменных процессов. Например, на суточный ритм спорообразования некоторых водорослей не влияют химические вещества, тормозящие обменные процессы; массовое вылупление мух дрозофил повторяется в темноте через каждые 24 ч и не зависит от температуры (при колебаниях её в пределах от 16 до 26°С); в аквариуме длительно сохраняется лунная периодичность открывания створок морских моллюсков; всхожесть семян, хранящихся в темноте и при постоянной температуре (в пределах от -22 до +45°С), отчётливо меняется соответственно сезону. В постоянных условиях солнечно-суточный ритм обычно превращается в т. н. циркадный ритм с периодом, типичным для каждого объекта и несколько отличающимся от 24 ч. Циркадная периодичность возникает у выращенных в постоянных условиях организмов после кратковременного изменения этих условий, что доказывает врождённую предрасположенность к такому ритму, Так, близкая к обычной ритмическая активность возникает у дрозофил, выращиваемых в темноте, после одной вспышки света длительностью 0,5 мсек.

Существуют 2 точки зрения на природу Б. р.: 1) Б. р. основаны на происходящих в организме строго периодических физико-химических процессах — «биологических часах». Изменения внешних условий служат сигналами времени, которые могут сдвигать фазы ритма. При постоянстве условий ритмичность полностью спонтанна, что доказывается несовпадением циркадного ритма с колебаниями геофизических факторов. 2) Организм воспринимает циклы проникающих геофизических факторов (геомагнитное поле, космические лучи и т.д.). Собственная система измерения времени, если она имеется, играет вспомогательную роль. Изменения освещения и температуры могут сдвигать фазу Б. р. по отношению к геофизическому циклу. Под влиянием неестественных для организма, но постоянных условий может возникнуть регулярный сдвиг фазы Б. р.

Лит.: Бюннинг Э., Ритмы физиологических процессов, пер. с нем., М., 1961; Биологические часы. Сб. ст., пер. с англ., М., 1964.

В.Б. Чернышев.

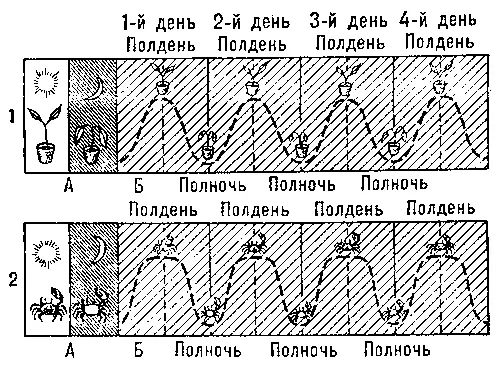

1. Суточные изменения положения листьев бобовых растений при нормальном чередовании дня и ночи (А) и при постоянной темноте (Б). 2. Суточный цикл изменения окраски у манящего краба в нормальных условиях (А) и при постоянной темноте (Б).

Биологические станции

Биологи'ческие ста'нции,научно-исследовательские учреждения, предназначенные для всестороннего стационарного изучения растений и животных в естественных (природных) условиях и проведения экспериментальных исследований. На Б. с. разрабатываются также проблемы, связанные с решением вопросов большого практического значения (акклиматизация, рыболовство, рыборазведение, освоение пустынь, высокогорных районов, повышение биологической продуктивности природных комплексов и т.п.). Б. с. расположены в районах, отличающихся спецификой природных условий (Б. с. морские, пресноводные, лесные, степные, пустынные, высокогорные, тропические, арктические и т.д.) и своеобразием населяющих их живых организмов.

Первыми Б. с. были морские; их возникновение связано с расширением интереса биологов за пределы систематики и морфологии и усиленным изучением физиологии и эмбриологии (30—40-е гг. 19 в.). Толчок к развитию ряда общебиологических проблем (филогения, соотношение онтогенеза и филогенеза, взаимоотношения организма со средой и т.д.), вызванный учением Ч. Дарвина, ещё более усилил этот интерес. Попытки немецкого естествоиспытателя К. Фохта организовать стационарную научную морскую лабораторию не увенчались успехом. В 1859 возникла первая небольшая лаборатория «морской зоологии и физиологии» в Конкарно (Франция). Однако лишь блестящие открытия в области эмбриологии русских учёных А. О. Ковалевского и И. И. Мечникова (60-е гг. 19 в.), осуществленные на морских животных Средиземного моря, убедили в необходимости организации крупных Б. с. В 1869 по инициативе Н. Н. Миклухо-Маклая 2-й съезд русских естествоиспытателей принял решение об организации Б. с. на Чёрном море и поручил его осуществление Новороссийскому (Одесскому) обществу естествоиспытателей, которое и основало в 1871 Б. с. в Севастополе. В 1892 Севастопольская Б. с. перешла в ведение Петербургской АН. Во главе станции стал А. О. Ковалевский, который расширил и переоборудовал её в крупнейшую русскую Б. с. В 1874 по инициативе А. Дорна и в основном на его средства, а также на средства учёных всего мира и субсидии ряда государств (в т. ч. России) была открыта Неаполитанская зоологическая станция. Были основаны французская Б. с. в Роскофе (1872), Вимерё (1874), в Баньюльсе и Андуме (под Марселем), В 1881 Н. Н. Миклухо-Маклай добился организации Б. с. в окрестностях Сиднея (Австралия); профессор Киевского университета А. Коротнев организовал в Виллафранке (Франция) русскую Б. с. (1886). В США крупнейшая морская Б. с. была создана в 1888 в Вудс-Холе (штат Массачусетс), Крупнейшая Б. с. в Англии — Плимутская — создана в 1888. В 1881 в России на Белом море была основана Соловецкая Б. с. Петербургского общества естествоиспытателей; в 1899 она была перенесена на Мурманское побережье Кольского залива, где благодаря тёплому атлантическому течению фауна отличается богатством и разнообразием, На Севастопольской и Мурманской Б. с. было изучено распределение животных в Севастопольской бухте и Кольском заливе. На Астраханской (1898) и Бакинской (1912) Б. с. велись преимущественно рыбохозяйственные исследования. Во всём мире насчитывается (1970) около 200 морских Б. с.

Организация пресноводных Б. с. связана с развитием лимнологии и гидробиологии и изучением биологической продуктивности водоёмов. В 1888 была основана Б. с. на Почерницком пруду в Чехии, в 1890 — Плёнская гидробиологическая станция (Германия), в 1891 — первая русская пресноводная Б. с. на озере Глубоком, близ Москвы, Позднее в России возникли Б. с.: на Бологовском озере (1896, позже перенесена на озеро Селигер и названа Бородинской в честь её основателя И. П. Бородина), Волжская — в Саратове (1900), Косинская — близ Москвы (1908—40), Днепровская — в Киеве (1908) и Звенигородская (1910).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: