Ася Михеева - Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров]

- Название:Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательские решения

- Год:2019

- ISBN:978-5-4496-1122-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ася Михеева - Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров] краткое содержание

Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

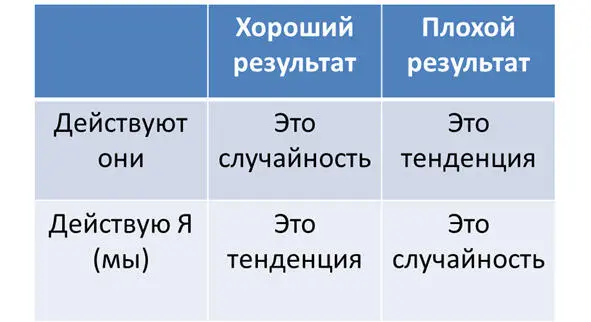

Все эти прекрасные вещи происходят даже не потому, что выгодополучатели социальных неравенств все как на подбор умные и циничные люди. Напротив! Несправедливость, которая бьет не по тебе, осознать не только неприятно, но и реально трудно. Так действует великолепный в своем изяществе и иронии психологический механизм, который называется фундаментальная ошибка атрибуции (лучше погуглить, здесь я объясню очень кратенько). В связи с тем, что свою боль больно, а чужую не больно, свои усилия чувствуешь, а чужие не чувствуешь — одни и те же результаты относительно себя и относительно других оцениваются неодинаково (см. табличку). У Васьки двойка — Васька дурак, у меня двойка — мне не повезло; у Васьки пятерка — Ваське повезло; у меня пятерка — я умничка.

Фундаментальная ошибка атрибуции есть у ВСЕХ людей, и подозреваю, что должна быть у любых мыслящих существ. ( То есть, моделируя инопланетян или фэйери, вам придется либо помнить, что она у них есть, либо наделить их принципиально иной психологией — ну например, непроизвольной коллективной эмпатией ). В процессе воспитания aka первичной социализации нас обучают (в норме) фоновым усилием воли корректировать ошибку атрибуции через «не делай другим то, чего не хочешь себе», «походи в моих тапках», «думай не только о себе» и т. д.

Но:

1. Далеко не все воспитаны хорошо;

2. Не у всех хватает воли на усилия по исправлению собственного мышления;

3. Иногда, когда совсем плохо и жизненный ресурс исчерпан, воспитание может слететь (на время) с кого угодно (см. концепцию психологического выгорания — это, в общем, оно).

В целом, проще считать, что у большинства действующих лиц любой истории ошибка атрибуции работает постоянно. К чему же приводит действие этой ошибки в конфликтных обстоятельствах? См. в столбец «плохие результаты». Я наступил вам на ногу, потому что автобус трясло. Вы наступили мне на ногу, потому что вы невоспитанный хам, понаехали тут. Каждый обмен нелюбезностями остается в восприятии каждого участника как «я справедливо осудил, может быть чуть-чуть резковато, а на меня неожиданно наорали матом». С каждой новой итерацией обмен нарастает, потому что каждый отдает соразмерно тому, что ощущает, а получает несоразмерно тому, в чем чувствует себя виновным. В результате открытый конфликт не нужно поджигать, он с успехом разгорится сам (а как втягиваются новые участники, мы обсуждали выше).

Вот тут для автора есть достаточно тонкое место. С одной стороны, нужно, чтобы герои не казались такими уж идиотами. С другой — в конфликте трудно вести себя умно, и мы все это знаем. Так что хотите, чтобы бахнуло как следует — надо подпустить тяжелого антагонистического контекста, не дать героям схватить самих себя за ошибку атрибуции, пусть им будет страшно, некогда и нос чесался. Пусть именно на эту проблему у героя будет заранее припасен и обоснован какой-нибудь особо дурацкий аттитюд. И тогда каким бы молодцом персонаж ни был — читатель поверит, что он не смог увернуться от досадной оплошности с далеко идущими последствиями.

Процесс обмена по нарастающей называется эскалацией, и он тем более круто задран на графике кверху, чем более вольны и соприродны (то есть невоспитанны) участники. Два ну прям идеально воспитанных человека в не слишком напряженной ситуации двойным усилием вполне способны оттормозиться и перейти к корректному обсуждению того, что ж их столкнуло лбами. Люди, не привыкшие себя умерять и соотноситься с каким-то там окружающими, с успехом разыгрывают великий текст Николая Васильевича Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», ну и допустимы все промежуточные стадии.

По ходу эскалации на конфликт постепенно наслаивается нарастающий антагонизм (если бы не эти сволочи, все бы хорошо было) и, с тем самым, стремление снести этих сволочей с лица земли. На последних, штормовых, стадиях эскалации участник конфликта не возражает погибнуть сам, лишь бы погубить и врага, ну и ни о каком обсуждении общности системы речи давно не идет. Рассматриваем мы такого участника как шахида в метро или как героя Николая Гастелло — зависит от нашей близости к той или иной стороне конфликта.

Но, о счастье, если внимательно посмотреть на график, то становится видно, что большинство конфликтов до максимума не доходят. Как уже обсуждалось, у людей, в норме, есть параллельные дела, другие контексты, есть ресурсы, которые конфликтующие по-прежнему не собираются вваливать в победу вот здесь и сейчас (иногда, конечно, речь уже идет о жизни и смерти и тогда не до экономии, в 1945 году Германия призывала на службу вообще всех подряд). И чем сильнее и важнее другие дела у обеих сторон, тем ниже окажется точка перелома. Занятые люди — не скандальны.

С другой стороны, если некто ввязался в конфликт, ожидая, что его визави загружен, и бороться всерьез не сможет — то может быть неприятно поражен в случае, если вторая сторона сочтет нужным отодвинуть другие нужды в стороны. Победит в открытом противостоянии, как уже говорилось, тот, кто ввалит больше сил. Другой вопрос, что открытым противостоянием конфликт не исчерпывается (кроме случаев, когда противник полностью снесен с лица земли. Могикане не получают от правительства Соединенных Штатов никакой компенсации), а значит, придется иметь дело с побежденными и дальше.

Вот произошел перелом. Чьи-то ресурсы кончились. Открытый конфликт пошел на спад (этот период называется в учебниках деэскалацией конфликта), одна из сторон принудила вторую сторону к своему видению ситуации и для напоминания поставила большой памятник в Трептов-парке или украсила все римские дороги распятыми спартаковцами (тут все в меру этико-эстетических предпочтений победителя). Утихло. Делось ли куда-то стартовое противоречие?

Может быть — да, но вполне вероятно, что нет. Может быть, оно преобразовалось в еще более сложную проблему. Даже встречное движение после взрыва может не полностью выровнять отношения, боль и обиды друг друга не компенсируют, расстрелянные комсомолки не облегчают страданий изнасилованных немок. Вроде бы отменяешь крепостное право — а через три поколения все равно революция, вроде бы освобождаешь негров — а афроамериканцы все равно не чувствуют себя равноправными. Хорошо — не стало.

Но силы, как мы помним, истрачены. Входить в переговоры и объяснения желания особого нет. И противоречие ныряет обратно в латентную фазу, ныряет довольно глубоко, просто потому, что все помнят, какой это ад — открытый конфликт и готовы терпеть «лишь бы не было войны». Напряжение начинает копиться. Можно возвращаться в начальную точку графика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ася Михеева - Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров]](/books/1063998/asya-miheeva-avtor-zhgi-azy-konfliktologii-dlya-st.webp)