Надежда Дубоносова - Язык как ключ к адаптации в новой стране

- Название:Язык как ключ к адаптации в новой стране

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005397348

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Дубоносова - Язык как ключ к адаптации в новой стране краткое содержание

Язык как ключ к адаптации в новой стране - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Линуксоидами называют сторонников программного обеспечения Linux. Это я теперь знаю, а в момент разговора вопросительно уставилась на нового знакомого.

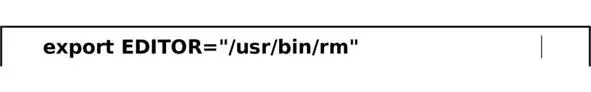

Кстати, вы понимаете, что здесь написано?

По тому, как и что говорит собеседник, можно примерно определить его возраст (подростки выражаются более современным языком), сферу профессиональной деятельности (почти в каждой профессии существует специализированная лексика) и даже место его рождения.

Немцы, например, часто обращают внимание на диалект собеседника. Если кто-то вместо традиционного Hallo говорит Grüß Gott , он точно из Баварии. Жителей Кёльна легко вычислить по специфическому произношению ig и sch : в словах lustig, komisch, regnerisch окончание будет звучать примерно одинаково («лустихь», «комихь», «регнерихь»). А если говорящий произносит s в конце слова как t ( dat – das, wat – was, diet – dies, allet – alles) , значит, он родом с Севера Германии. Взять хотя бы знаменитый берлинский диалект, в котором ick заменяет ich , а dat – das : Dat kann nit war sein, ick bin doch in Berlin oder wat? (нем. Быть такого не может, я ведь в Берлине или как? )

Я часто замечаю: немцы внимательно прислушиваются к речи человека, с которым только что познакомились. Как правило, их интересует не только то, что человек говорит, но и как . В моем случае это тоже работает. Иногда на лицах моих новых знакомых появляется смесь недоумения и подозрительности, и так и читается вопрос: «Из какой же она части Германии?»

Дело тут даже не в акценте, а в том, что немцы привыкли сходу определять, откуда собеседник. Такая себе неосознанная привычка дифференциации.

Дифференциация и безопасность

Когда на консультациях я слышу: «Хочу выучить язык, чтобы не чувствовать себя глупо и понимать, что говорят люди вокруг», уже знаю: человек, часто сам не сознавая, хочет почувствовать себя своим. Точнее, чтобы окружающие определили его как своего.

Казалось бы, так ли это важно в XXI веке? В современном мире, где стираются границы государств, а люди много путешествуют и подолгу живут вне дома, существует английский, которым в той или иной мере владеют если не все, то очень многие. В крайнем случае под рукой всегда гугл-переводчик, да и язык жестов никто не отменял.

Так почему же нам по-прежнему так важно чувствовать себя своим ?

Память поколений, помноженная на инстинкт самосохранения, объясняет это лучше всякой логики. Давным давно быть частью целого значило быть принятым в племя. Без защиты племени человека ждала верная смерть. Мы можем не знать этого, но мы это чувствуем.

Если вы живете в стране, но не говорите на языке ее жителей, слышите незнакомую речь, читаете на афишах и вывесках незнакомые слова, и так изо дня в день, из года в год – вы теряете ощущение собственной безопасности.

Помните пирамиду Маслоу? Безопасность в ней расположена на второй ступени, сразу после еды, воды и сна. Пока эта потребность не закрыта, другие – потребность в признании, в уважении, в самореализации – удовлетворить не получится. Так что начинать все равно придется с языка.

Три главные проблемы в изучении иностранного языка

Главная проблема, с которой ко мне обращаются русскоязычные жители Германии: «Я не звучу по-немецки». Часто так говорят люди, которые давно живут в стране и более-менее могут выразить свои мысли.

Что же обеспечивает «звучание по-немецки»?

Во-первых, словарный запас. Многим не хватает слов, чтобы выразить желаемое так же свободно, как на родном языке.

Во-вторых, грамматика. Даже на продвинутых уровнях встречаются ошибки в речи: от порядка слов в предложении до окончаний прилагательных.

В-третьих, произношение. В ходе изучения языка многие не обращают на него должного внимания. В итоге грамотную речь и большой словарный запас портит неправильное произношение.

С этого пункта и начнем.

Чтобы сойти за своего, нужно звучать, как свой

Открою вам секрет: в разговоре с иностранцами мы обращаем внимание больше на произношение, чем на грамматически верно выстроенные предложения. Как-то я спросила своего приятеля:

– Как по-твоему, я хорошо говорю по-немецки?

Он ответил, не задумываясь:

– Ну да. Ты же говоришь без акцента.

Так устроен наш мозг: стоит услышать «родное» произношение, как мы тут же признаем человека за своего. Собеседник неосознанно воспринимает больше то, как мы говорим, чем что именно сказано. Иными словами, если вы говорите с хорошим аутентичным произношением, то вас скорее примут за своего, чем если будете стремиться высказаться правильно.

Многие мои знакомые немцы признаются, что будто бы не слышат грамматических ошибок тех, кто по их мнению «хорошо говорит по-немецки». Однажды мы с ученицей, обладательницей музыкального слуха и умения легко копировать интонацию собеседника, встретили знакомого немца. Пока она говорила, я на автомате подмечала ошибки: там не хватило окончания в артикле, тут неправильный род существительного. После разговора наш знакомый поинтересовался, из какой части Германии приехала моя ученица.

– А как ты думаешь? – осторожно спросила я.

– Не знаю. Я не услышал вообще никакого диалекта.

– А ошибок ты тоже не заметил?

– Ну была вроде парочка… – задумчиво ответил он. И повторил то же, что и мой приятель. – Но она же говорит без акцента!

Впрочем, даже обладателю музыкального слуха не стоит переоценивать эффект аутентичного произношения. Иллюзия «говорит правильно, потому что без акцента» недолговечна: стоит человеку повнимательнее прислушаться к речи, как ошибки станут заметны.

Но есть и хорошая новость. Как правило, русскоязычным ученикам легче других дается немецкое произношение. Объяснение тут простое: многие звуки в русском и в немецком похожи. Например, у нас тоже есть шипящие «ш», «щ» и «ч», мягкая «ль» и носовой «н». Проще говоря, наши рот, язык, гортань – все то, что фонетисты называют артикуляционным аппаратом – привыкли к воспроизведению тех звуков, что есть в немецком. Однако именно потому, что звуки похожи, многие начинают произносить их неверно. Отсюда знаменитый «русский акцент» – когда в слове der ясно и четко произносят все три буквы («дер»); слышится яркое и звучное «х» в слове heute или в конце слов mich и dich ; звучит четкое окончание -en вместо -́n в конце всех глаголов.

Сложно похвалить немецкую речь, если в ней присутствует ярко выраженный русский акцент. Лучше постараться от него избавиться, и как можно скорее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: