Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа

- Название:Крепостной ансамбль Мангупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1990

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа краткое содержание

По изданию: Материалы по археологии, истории, этнографии Таврики. (вып. 1). 1990 г.

Обозначения: [88] — конец страницы,[1] — примечания.

Постолбцовая нумерация сносок заменена сквозной.

Сканы предоставил Антон с крыма.

Крепостной ансамбль Мангупа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Толщина оборонительных стен цитадели достигала 2,8 м. Структура их трехслойная. Лицевой панцирь выполнен однорядной орфостатной простой кладкой из известняковых блоков со средними размерами 0,4 х 0,6 м. Наилучший по сохранности участок кладки находится на юго-восточном фланге куртины Б. На остальном протяжении стен нижние ряды облицовки подвергались выборке, в результате чего обнажились большие участки забутовки. Не исключено, что блоки добывались из каких-то полуразрушенных оборонительных сооружений раннего средневековья, скорее всего, в Капу-дере из укрепления А.XVI, где сохранился квадровый пояс лишь на высоту до 2 м, а выше идет бутовая иррегулярная кладка. Ядро куртин цитадели составляет бут среднего и крупного размера, а тыльный панцирь выложен из грубооколотого бута крупного размера.

Лицевая часть северо-западной куртины (А) имеет неоднородную кладку. В верхней и средней ее части уложены квадры, образующие ровные ряды на протяжении всего сооружения, а в нижней части преобладает рваный бутовый камень. Эта разнородность несомненно связана с ремонтными работами, последовавшими за выборкой камня из лицевой кладки. Вероятно, после захвата Мангупа турками цитадель на некоторое время превратилась в каменоломню, а затем вновь ей была возвращена оборонительная функция. Не исключено, что такая реконструкция могла иметь место и во времена Феодоро. Хищническая выборка камня из стен цитадели продолжалась до первого десятилетия XX в. включительно. Так, на фотографии куртины Б, помещенной в путеводителе по Крыму, выпущенном в 1902 г., хорошо видно, что облицовка еще сохранялась на всю высоту в северо-западной части куртины (33, с. 137), к 20-м гг. она уже была разобрана, частичное ее восстановление произведено в 1974–1975 гг. крымскими специальными научными производственными мастерскими. К сожалению, реставраторы восстановили кладку из штучного камня среднего размера вместо требуемой из больших блоков.

О застройке территории Тешкли-буруна, прикрытой напольным укреплением, пока известно мало. В центре мыса находился небольшой восьмигранный в плане храм, раскопанный Ф. А. Брауном (1890 г.) и Р. X. Лепером (1912 г.), бывший, вероятно, княжеской капеллой. Это уникальное для христианской архитектуры Крыма сооружение обычно датируют VIII в. (27, с. 16). Однако планировочная привязанность к цитадели, возникшей в период княжества Феодоро, архитектурная цельность и сохранность этого памятника могут быть указанием на более позднюю дату. В Крыму в XIV–XV вв. получили распространение центрально-купольные постройки — мавзолеи (дюрбе) татарской знати, имеющие обычно в плане форму восьмигранника (43). Не исключено, что этот <���типовой проект> по заказу правителя Мангупа мог быть приспособлен под христианский храм. Этому предположению соответствуют многочисленные малоазийские по характеру детали декора донжона цитадели, дворца князя Алексея и большой базилики, хронологически и стилистически сочетающихся с мавзолеями этого типа. В дальнейшем необходимо провести всесторонний архитектурный анализ октогонального храма в цитадели для окончательного решения о его дате и для культурно-исторической интерпретации. Бытовая застройка цитадели затронута раскопками у тыльной стороны куртины А. О существовании такой застройки можно судить также по многочисленным вырубкам на поверхности материковой скалы, свободной от земли в районе оконечности мыса.

На Тешкли-буруне наблюдается наибольшая для Мангупского плато концентрация искусственных пещерных сооружений, которых здесь насчитывается 31. По своему назначению они могут быть разделены на три группы: оборонительные, культово-погребальные и водосборные. Первые две были описаны Е. В. Веймарном на основании наблюдений и зачисток, проведенных в 1938 г. (53, с. 424–428). Что касается водоснабжения цитадели, то этот вопрос был разрешен в 1966 г. расчисткой вырубленного в скале колодца [144] глубиной 23,6 м. Лишь позже стало известно его описание, сделанное во второй половине XVII в. Эвлией Челеби. Колодец был пробит с расчетом перехвата водоносной трещины, из которой вода поступала в естественный грот в подножие обрыва мыса. Колодец аналогичной конструкции известен также в «новом городе» Чуфут-кале. Привязан к естественному гроту и осадный колодец Эски-кермена (232, с. 199–202).

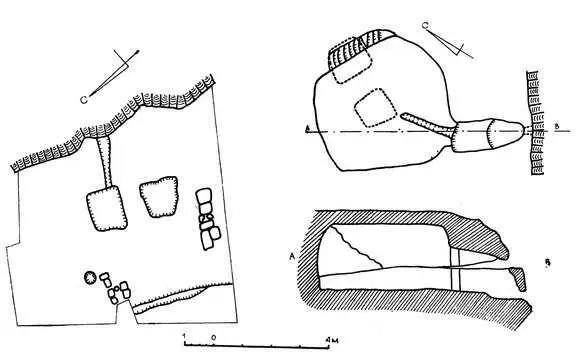

Оборонительные казематы, как правило, имеют вход с плато в виде люка. В обрыв выходят амбразуры, из которых с высоты 20–30 м просматривалась главная колесная дорога, огибавшая подножие мыса. Характерен одиночный каземат № 2, имеющий узко направленную бойницу (рис. 34).

Рис. 34. Цитадель. Каземат № 2. План и разрез.

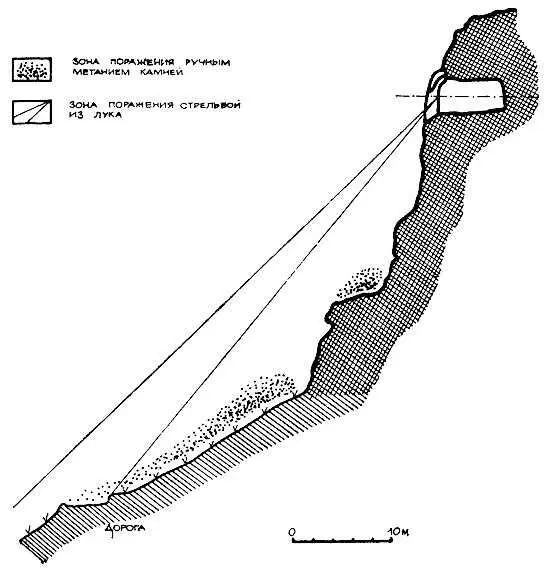

Система обстрела дороги была хорошо продумана с учетом как дальнобойного оружия (лука), так и ручного метания камней. Показательно в этом отношении решение амбразуры каземата № 18, входящего в пещерный комплекс III (рис. 35).

Рис. 35. Цитадель. Схема обстрела из каземата № 18 (пещерный комплекс III). [266]

Наиболее сложный оборонительный комплекс, известный под названием «Барабан-коба», расположен на оконечности мыса. Он разделен на три яруса. В нижнем находилась, вероятно, тюрьма. В нее вели два лестничных спуска, один ранний, через крутой тоннель, второй более поздний, прорубленный по краю скальной стены.

Два из трех пещерных культовых христианских комплексов Тешкли-буруна непосредственно связаны с обороной. Особенно показательна так называемая «гарнизонная церковь», расчищенная в 1912 г. Р. X. Лепером. В апсиде ее, нависающей над обрывом, есть бойница, из которой в случае необходимости можно было стрелять по дороге.

Что касается хронологии оборонительного строительства на Мангупе времени княжества Феодоро, то датирование защитных сооружений, выделяемых нами в качестве ГЛО, решалось прежними исследователями единодушно. Они полагали, что основанием их являются раннесредневековые кладки, а видимые надземные части стен относили к XIV–XV вв. (см. I главу). А. Л. Якобсон считал, что строительство крепостных стен и башен было завершено в 20-х гг. XV в. князем Алексеем (297, с. 124), опираясь, очевидно, на содержание инкерманской надписи 1427 г. и мангупской — 1425 г.

Несомненно, что эпиграфические источники дают основную информацию о фортификационных мероприятиях в Феодоро, их дополняют данные новейших археологических раскопок. В совокупности они рисуют следующую картину. В 60-х гг. XIV в. на плато началось возведение крепостных стен ВЛО, о чем сообщает надпись, найденная Р. X. Лепером в 1913 г. во вторичной кладке большой базилики. Приведем ее текст в переводе Н. В. Малицкого: «Господи Иисусе Христе боже наш (благослови) основавших (сию) стену, построена эта башня верхнего города почтенной Пойки помощью божией и святого Димитрия и попечением всечестнейшего нашего Хуйтани сотника (достойного?) всякой чести и (совершено) восстановление Феодоро, вместе с Пойкой построены в 6870 г.» (164, с. 9–10). Обратим внимание на упоминание о восстановлении Феодоро, его можно толковать как указание на то, что крепость пребывала в разрушенном состоянии. Действительно, материалы археологических исследований, в особенности в Лагерной балке и в цитадели, показывают, что после X в. наступила пауза в жизни поселения. Возрождение началось после длительного запустения, когда произвели перепланировку старой разрушенной застройки. Отмечается резкая смена материальной культуры, которая уже становится типичной для Таврики XIII–XV вв. (302, с. 157–158). В данном случае связывать это со сменой населения невозможно. Скорее это — результат обживания Мангупского плато тем же населением горных районов, вступившим в новую историческую эпоху — расцвета феодальных отношений. Зримым итогом этого процесса было появление городов. Можно еще раз обратиться к примеру Молдавии, тесно связанной с Крымом политическими отношениями на протяжении XIV–XV вв. Процесс феодализации начался там с IX–X вв., однако развивался медленно, сдерживаемый господством Золотой Орды. Только к концу XIV в. начали зарождаться города в современном понимании этого термина (212, с. 366). Естественно, что на Таврику такая аналогия может быть распространена с известными оговорками. Здесь и до XIV в. существовали города: Херсон, Кафа, Солдайя, Солхат. Однако для внутренних горных районов полуострова — территории, вошедшей в состав Феодоро, это наблюдение вполне приемлемо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: