Борис Зайцев - Солнечные узоры

- Название:Солнечные узоры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Солнечные узоры краткое содержание

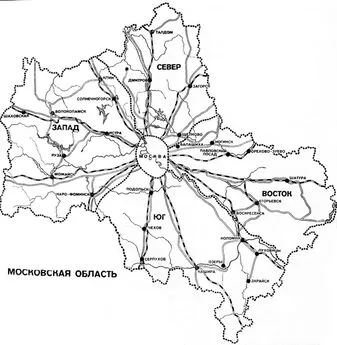

В подмосковном городе Истра создан архитектурно-этнографический музей народного деревянного зодчества. Но прежде, чем на его территории появились замечательные постройки был проделан немалый путь по дорогам области, для того, чтобы отыскать ценные архитектурные памятники. О том, что увидели авторы на путях-дорогах подмосковья и рассказывает эта книга.

Солнечные узоры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— А что вы все на дома поглядываете? — спросила нас хозяйка. И тогда рассказали мы ей о своих поисках. Старались говорить доходчивее, боялись, что вдруг она, пожилая деревенская женщина, нас не поймет и тогда абсолютно станет ясна никчемность нашей затеи создать областной музей деревянного зодчества. Кому он будет нужен?

— Старельцы, значит, — обворожила наш слух редким словом хозяйка.

— Вот-вот, — обрадованно закивали мы, еще не вдаваясь в смысл незнакомого слова, но чувствуя по его благозвучию, что слово хорошее и глубокий смысл заложен в нем. А потом хозяйка при расставании немного поговорила с нами. Очень жаль, что не записали мы тогда ее образный язык, но смысл напутственных слов, если передать их современным книжным языком, был таков.

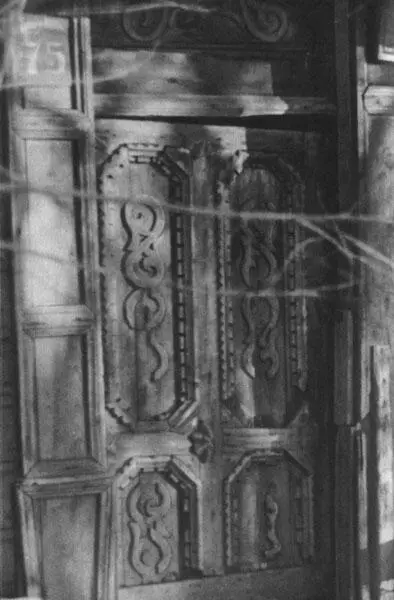

Старое уходит — этот процесс закономерен и необратим, но вместе со старым не должны исчезать традиции строительного мастерства, заключающиеся в любви к материалу, в умении поставить здание так, чтобы оно радовало глаз и органически вписывалось в окружающий пейзаж. Прекрасное обязательно должно быть в нашей повседневной жизни.

Подытоживая наши наблюдения в путешествиях по южному Подмосковью, можно сказать, что в облике народного жилища этих районов встречаются специфические черты архитектуры южной России. Трехчастные дома в селениях в основном расположены продольной стороной к улице. Очень редко, но попадаются соломенные кровли вальмовых крыш, несколько чаще — избы, крытые дранкой или тесом, а вообще дома крыты по-современному, железом.

Трехчастный тип жилища (изба, сени, клеть) сочетается с хозяйственными постройками либо двухрядной связью, либо поперечной, либо надворные строения стоят отдельно.

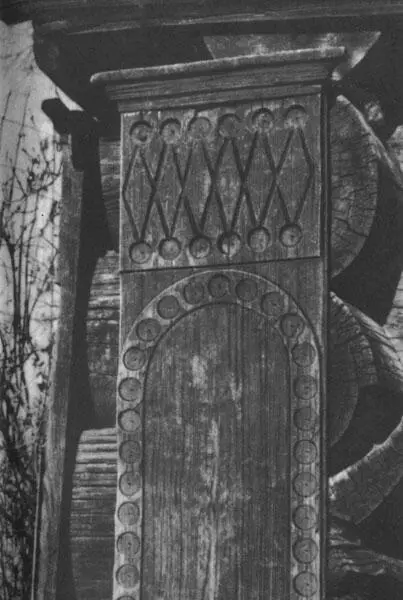

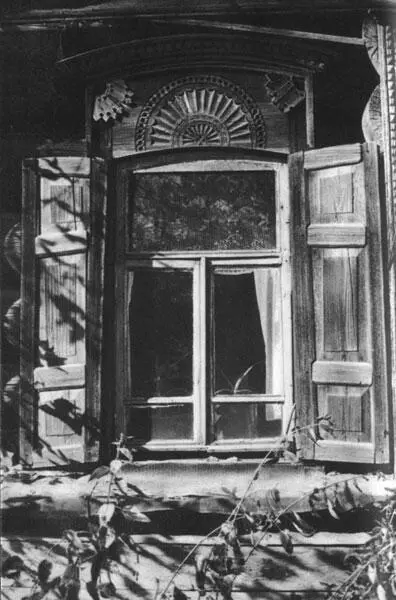

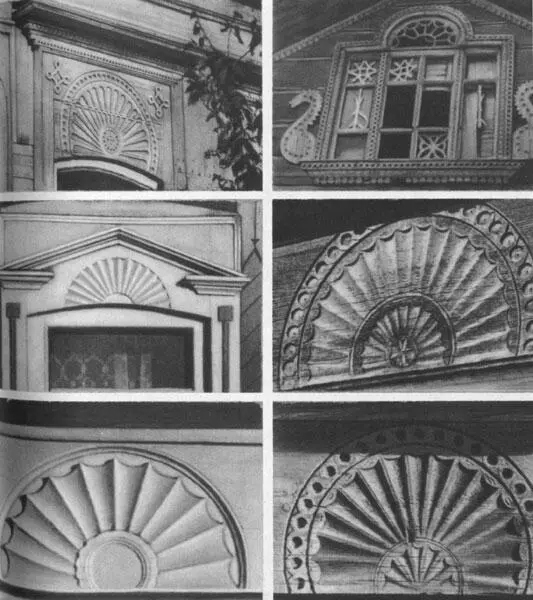

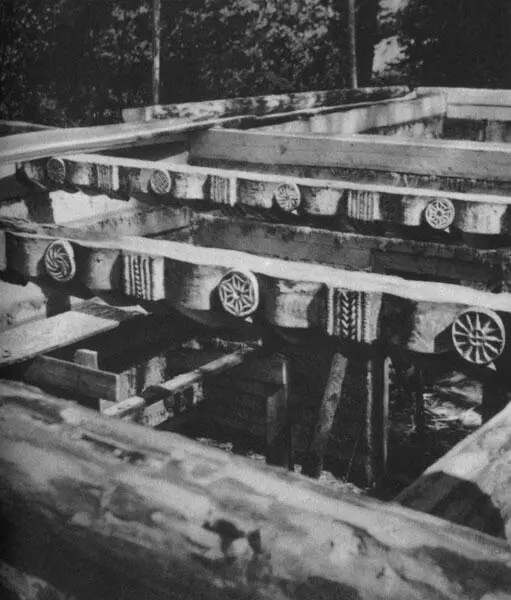

К наиболее древним постройкам относятся те же трехчастные дома, но с поперечным расположением к улице. Древнейшие кровли — самцовые, с наличниками окон, обработанными глухой резьбой с солнечными корунами.

Не сохранились и не отмечались нашими предшественниками дома с косящатыми и волоковыми окнами. Подобные древнейшие строительные приемы мы могли видеть лишь на памятнике XVII века — церкви в селе Васильевском.

Из других характерных типов жилища наиболее распространены в южном Подмосковье пятистенок, двухчастные избы (изба, сени). Избы же с покоеобразной связью, хотя и в обилии встречаются на южном направлении, распространены повсеместно в Подмосковье. Это тоже последние могикане мокрых дворов — примитивной планировки дореволюционной крестьянской усадьбы.

В целом же хотелось еще раз обратить внимание на определенное различие в облике народного жилища северного и южного Подмосковья, этих двух полярных направлений, тяготеющих к своим близлежащим областям — русскому Северу и Украине.

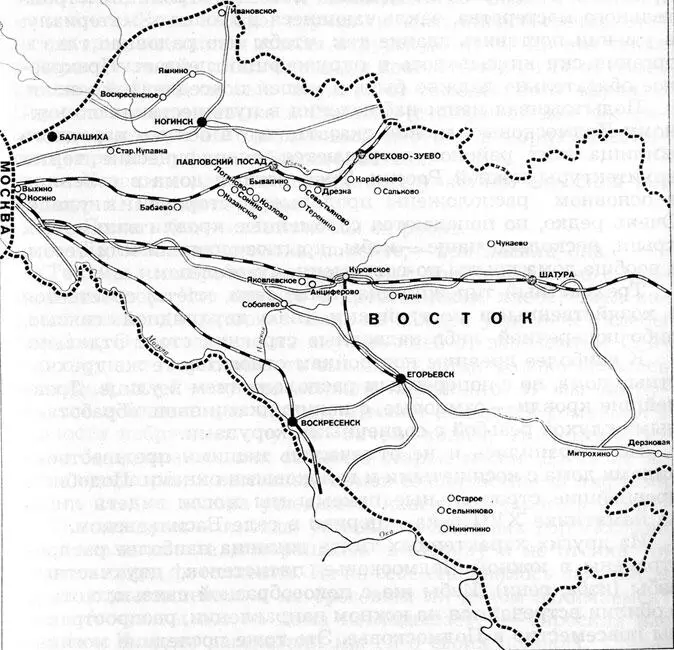

Дороги на Восток

Опять-развесистые липы

И склады бревен за избой;

Телеги вдоль дороги, скрипы,

Окно с затейливой резьбой…

Валерий Брюсов

Как это можно смотреть на

выразительные, старые, высокие

деревья и не увидеть в них жизнь

всего человека, каким он смотрится

из-за нашей спины в тихие заводи

ручьев, рек и озер.

Михаил Пришвин «Деревья»

На туристских картах восточное Подмосковье, как это ни странно, всегда оставалось белым пятном. Оттого ли, что в шатурских и егорьевских лесах не увидишь классических памятников архитектуры. Оттого ли, что не прославлены эти болотистые перелески ни звучной строкой поэта, ни ярким именем в истории отечественной культуры. Но пойдите этими тихими проселками, обходящими стороной зыбкие луговины с подозрительно яркой зеленью. Пойдите по этим гатям, проложенным то среди серого осинника, то меж дремучего ельника, и вам откроется удивительная лесная сторона, такая близкая от Москвы и такая далекая для тех, кто никогда не слышал шумного взмаха тетеревиных крыльев, кого не охватывала оторопь перед вдруг выскочившим на дорогу зайцем, застывшим перед вами в изумлении.

Но все это будет, а сейчас мы только выезжаем из шумной, деловой Москвы.

На границе с Москвой, в двух километрах от платформы Косино, что на Казанском направлении железной дороги, раскинулось Белое озеро. Оно, правда, не столь большое. Всего и будет три версты в обход его берегов, но требует это озерко бесспорного уважения: прозрачна глубина его вод, имеющих родство с доисторическими ледниками, а главное, здесь держал свою «потешную» флотилию Петр I. Не с этого ли Белого озера да с Плещеева у Переславля-Залесского пошла слава русского флота?

К берегу озера вышли дома села Косина, давно потерявшие прежний крестьянский облик, а от стародавнего селения осталась на берегу кирпичная церковь в стиле ампир. Доныне смотрится в воды озера построенная позднее колокольня церкви, отмеченная печатью «николаевской» архитектуры. И если бы не знать, что там, на ее церковном дворе, то и в голову не пришло бы подойти к колокольне поближе.

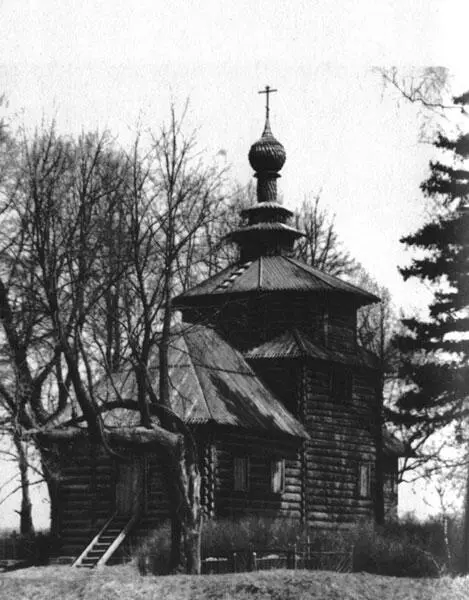

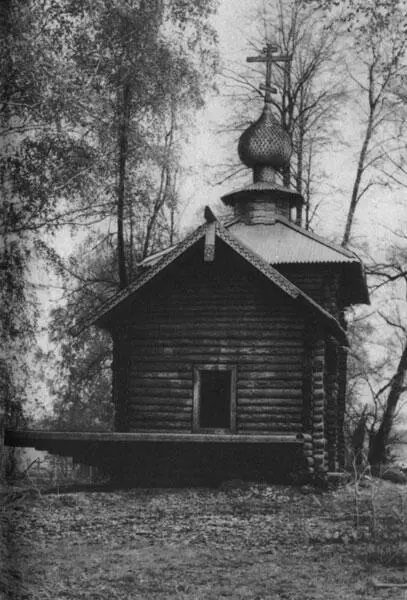

Прижавшись вплотную к кирпичному двухъярусному великану, стоит миниатюрная деревянная церковка XVII столетия. Известна и точная дата ее появления у Белого озера-1673 год. Подумать только, более трехсот лет миновало с тех пор, как умолк звон топора, рубившего церковку плотника! Сколько поколений древоделей сменилось! Сколько событий пронеслось над Русью! Проходят с мощным гулом над нею пассажирские лайнеры, нескончаемым потоком летят автомобили по Московской кольцевой дороге, а оно все стоит, создание древнерусской плотничьей артели.

В 1856 году церковку наглухо обшили тесом, подвели под сруб каменный фундамент. Уже в наше время, в 1947 году, она горела. Тогда пожарники раскидали ее верх, но стены уцелели. Придет и ее время, обновленная, встанет она во всей красе, миниатюрная, изящная, сошедшая со страниц летописей. А сейчас мы с почтением рассматриваем торцы ее венцов. Вот и обшивка церкви превратилась в труху, а бревна венцов еще, видимо, крепки. Обруб бревна в трещинах. Четко видны древесные кольца жизни. И будто смотрим мы в лицо старику, которого давно забыло время, который и сам потерял счет прожитым годам, но все еще крепок, с нерастраченной силой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: