Борис Зайцев - Солнечные узоры

- Название:Солнечные узоры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Солнечные узоры краткое содержание

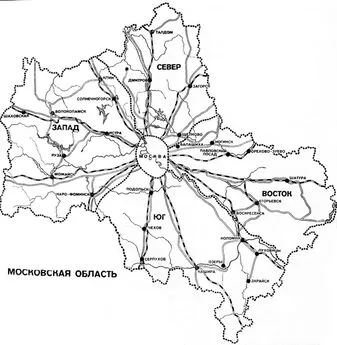

В подмосковном городе Истра создан архитектурно-этнографический музей народного деревянного зодчества. Но прежде, чем на его территории появились замечательные постройки был проделан немалый путь по дорогам области, для того, чтобы отыскать ценные архитектурные памятники. О том, что увидели авторы на путях-дорогах подмосковья и рассказывает эта книга.

Солнечные узоры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уцелеют ли древние венцы в срубе храма в процессе реставрации? Этот вопрос разрешится при скрупулезном обследовании памятника. Главное, необходимо сохранить образ древнего сооружения на берегу Белого озера в Косине. И ребятам музыкальной школы, которые придут сюда полноправными хозяевами, пусть эта церковка поведает и о мастерстве народных строителей, и о времени «петровских потех», положивших начало регулярной русской армии и флоту, столь приумноживших при Петре славу государства Российского.

Мы ехали в Егорьевск, оставляя позади такие крупные старинные села, как Хрипань и Гжель. Даже прославленный керамический центр Гжель в сохранившейся старой части поселка не привлекателен для глаза исследователя народного творчества. Избы, откровенно доживающие свой век, чуть приукрашены измельченным дробным декором. Маловыразительная пропиловочная резьба более подчеркивает однообразие и скудность жизни дореволюционного ремесленника, нежели придает облику дома нарядность.

А за окнами автобуса мелькали совхозные микрогородки. Над ними возвышались стрелы башенных кранов, указуя металлическими перстами, что идет нескончаемая стройка нового быта на селе.

И, только проезжая через раскинувшуюся на старинном Егорьевском тракте деревню Соболеве, мы вздрогнули от неожиданной встречи. За окнами автобуса, словно дразня наши разуверившиеся взоры, проплыл обширный деревянный домина с сочными резными солнышками на наличниках. И уж до самого Егорьевска пристально следили мы за дорогой. Но разве часты подобные встречи?..

Нельзя сказать, что небольшой, но и не великий, по-домашнему уютный, деловитый и радушный — таков город Егорьевск. И вот мы уже едем в «газике» к егорьевской зоне отдыха. На краю города, в сосновом бору у берега озера, расположились дачи. Мы их сразу узнали по кружевным хитросплетениям декора. То были так хорошо нам знакомые по-петовские поделки. Но здесь они смотрелись очень к месту. Ведь подобная архитектура должна в зоне отдыха настраивать на безмятежность, так сказать развлекать посетителей. Таким образом, этакая ее «павильонность» весьма уместна.

Как и в каждом районном центре, в Егорьевске есть и свой краеведческий музей. В нем можно увидеть и образцы глухой резьбы поволжских мастеров, и народные костюмы, и мундиры уездных чиновников, и коллекцию нумизматики.

Интересна и обширна экспозиция в залах, посвященных становлению Советской власти в городе и районе, современной жизни Егорьевска, его промышленным достижениям.

Однако, к сожалению, в экспозициях музея не показано сегодняшнее состояние народных промыслов, ремесел современных умельцев. А ведь не оскудело народное творчество! Взять хотя бы наличник избы из недальней от Егорьевска деревни Сельниково, несправедливо хранящийся в запаснике музея. Его исполнил сам хозяин дома. Кропотливо по резной канве изображены мотивы охоты. Работа своеобразная. Конечно, этот наличник единичен. Его и не отнесешь к какой-либо традиционной школе. И конечно, если сравнивать технику исполнения наличника, сработанного в наши дни, со старинными поволжскими и городецкими образцами, выставленными в музее, заметно профессиональное превосходство старых мастеров, воспитанных на традициях, передающихся из поколения в поколение.

По границе Московской области едем на рейсовом автобусе к озерам в сторону Спас-Клепиков. И на подъезде к озерам нам встретилось два незаурядных дома. Первый дом в деревне Митрохино, издали ничем не примечательный, поразил нас вблизи своим фронтоном. На месте огнивы — доски, некогда державшей гнет кровельного теса, разместился круг солнечного знака с оперением из дощечек. Обрамленный причелинами и полотенцем, круг скорее всего появился здесь в конце XIX столетия. Почти такой же круг с оперением из стреловидных дощечек мы можем увидеть и на домах в Архангельской области.

В музее деревянного зодчества «Малые Карелы» близ Архангельска стоит дом из Каргопольского района точно с таким же солнечным знаком на фронтоне. Раньше две причелины, объединенные доской — «огнивой», имели функциональный смысл. Доска накрепко стягивала жердевые кровельные гнеты. Кровле такого дома не страшна была буря. В конце же прошлого века мотив перехваченных огнивой причелин разгулялся по подмосковным дачам. Давно был забыт смысл той доски, а отдавалась лишь дань псевдорусской моде.

Другой же дом в деревне Дерзковой привлек внимание своей выразительной пластичностью. В плане он представлял собой вытянутый прямоугольник с традиционной трехчастной планировкой. С восточного фасада к дому был пристроен хозяйственный двор, четко определяя крестьянскую усадьбу типа «глаголь». Широкое крыльцо на резных столбах с противоположной от хозяйственного двора стороны не только уравновешивало композицию дома, но и придавало живописность рубленному из толстых бревен срубу. И конечно, тут горели солнечные знаки на наличниках. Площадь лобовой доски была большой, и резьба, казалось, расцветала в лучах полуденного солнца, заполняя всю доску.

По всему было видно, что дом недавно починяли, но его хозяин бережно сохранил древние украшения, как и планировку самого дома. Лишь тесовая кровля уступила место рифленой шиферной, не вяжущейся с общим обликом постройки. Здесь практицизм хозяина понятен. Шифер дешевле и долговечнее. Но этот практицизм не погубил старинное крестьянское жилище с присущей ему красотой облика, созданной народным мастером.

Платформа на 77-м километре Куровской линии железной дороги называлась Анциферово. Мы вышли из поезда и направились к ближайшей деревне, которая оказалась не Анциферовом, а Яковлевской. «Анциферово дальше», — пояснили нам встречные женщины. Ну что ж, и так бывает. Раз мы решили пройти пешком на Соболеве от железной дороги, то нам не миновать встречных селений. Только потом мы оценили весь этот, казалось, случайно выбранный маршрут. Да и нельзя, теперь говорим мы, иначе попасть в Соболеве, как идя через селения Яковлевское и Анциферово.

Только мы подошли к околице Яковлевского, как вид двух крайних домов привлек наше внимание. Мы полезли в сумки за своими камерами и так их и не выпускали из рук, беспрерывно щелкая затворами. Дом № 130, последний дом на улице села, стал первым для наших открытий.

Мы по-настоящему оробели, проходя по улице меж добротных домов мастеровитых хозяев. Время будто остановилось для нас. Мы ушли из XX столетия, чтобы встретиться с народными умельцами, которые так дивно запечатлели на наличниках символы солнечного бога Ярилы. Нам казалось, что в одном из этих домов жила Снегурочка и была по весне очарована песней Леля.

Дом № 130 был невелик, в три окошечка. Окна украшали кокошники, резанные из толстой доски. В каждой части тройного кокошника уместилось по резному накладному солнышку. Это уже были иные солнца, условные. Мастер-резчик только наметил солярные знаки. И хотя исполнены наличники витиевато, но за этим виделось проникновение на деревню в начале XX века городского стиля модерн, который, собственно говоря, и отличался витиеватостью, но во имя демонстрации формального мастерства. Правда, народный резчик все же сумел вдохнуть душу в свое творение, и его наличники вышли жизнерадостными, с этакой смешинкой. Тут все еще подчинено живительной образности, по принципу «мол, на все мы горазды, но чужого нам не надо».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: