Елена Холмогорова - Улица Чехова, 12

- Название:Улица Чехова, 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Холмогорова - Улица Чехова, 12 краткое содержание

Книга рассказывает о доме, в котором в 1833—1834 годах жил декабрист М. Ф. Орлов, в 1850-х годах располагалась рисовальная школа. Это здание связано и с именем русского писателя А. П. Чехова. В 1920-х годах здесь находился Государственный институт журналистики.

Улица Чехова, 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

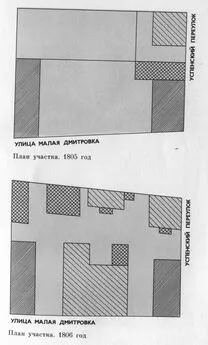

Следующее упоминание о капитане Уварове в журналах комиссии относится к октябрю того же года. Оно является ответом на запрос, не подходит ли данный дом «в расширение улиц или под другое какое по плану употребление». Документ очень интересен и, надо полагать, заставил немало поволноваться Ивана Александровича: «Дом капитана Уварова состоит в Сретенской части на улице Малой Дмитровке и по плану, сочиненному Архитектором Гесте, по высочайшему повелению чрез показанный дом назначена вновь улица для сведения улицы Большой Дмитровки с Малою. План сей новой улицы с назначением домов, подходящих под оную, представлен на усмотрение Его Императорскому величеству. Приказали: об оказавшемся сообщить в палату с тем, что по неполучению еще разрешения на учиненное сею комиссией помянутое представление, утвердительного об этом доме ныне ничего сказать еще не можно...»

Что это означало? Дело в том, что после пожара Москвы Александр I поручил составление нового плана города главному архитектору Царского Села В. И. Гесте. План был составлен очень быстро и утвержден высочайше Александром I, возглавлявшим в то время заграничный поход русской армии против Наполеона и вряд ли серьезно разобравшимся в плане. Однако главнокомандующий Москвы Ф. В. Ростопчин и Комиссия для строений имели серьезные возражения против плана Гесте. Начальник Чертежной этой комиссии С. С. Кесарино, выступая на заседании комиссии 17 октября 1813 года и доказывая невозможность осуществления проекта Гесте, сказал, что «прожектированный план, хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оные в исполнение почти невозможно, ибо многие годы и великие суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по оному плану, поелику художник, полагая прожекты, не наблюдал местного положения». Действительно, «гладко было на бумаге», а осуществление плана потребовало бы уничтожения огромного числа домов, приостановило бы послепожарную отстройку, да и суммы, которые пришлось бы выплатить домовладельцам в качестве компенсации, были просто устрашающими. В итоге к 1817 году составляется новый план, более скромный и реалистичный. Но план Гесте самым непосредственным образом коснулся дома Уварова. Среди прочих предложений Гесте в своем про-жектированном плане намечал прокладку трех больших магистралей. Две из них — между Серпуховской и Тверской заставами и от Моховой улицы до Пресненской заставы — были сразу же Комиссией для строений отвергнуты, а вопрос о третьей обсуждался дольше.

В конце концов и ее отмели и не включили в новый план. Эта третья магистраль должна была соединить конец Большой Дмитровки с Малой Дмитровкой близ начала Успенского переулка, вероятно сровняв с землей владения Уварова.

В списке допущенных к постройкам по разрешению комиссии от 1 декабря 1814 года встречаем имя Уварова, но, принимая во внимание еще не полностью отвергнутый план Гесте, нельзя сказать с полной уверенностью, получил ли он разрешение отстраивать именно центральный дом. Возможно, речь шла о каких-то сооружениях в глубине двора.

Таким образом, точных документальных данных о времени постройки центрального дома у нас нет, но множество косвенных доказательств говорит в пользу того, что центральный дом горел и между 1815 и 1823 годами был отстроен на старом фундаменте. За это говорят и его архитектурные особенности.

Строительство Москвы после пожара могло идти быстрыми темпами во многом благодаря тому, что уже существовало несколько альбомов «образцовых» проектов фасадов жилых домов, имевших целью помочь в застройке губернских и уездных городов, не располагавших порой достаточно квалифицированными архитекторами. Случилось так, что альбомы эти оказали неоценимую помощь при застройке Москвы. Не будь этих образцов, едва ли Москва возродилась бы так быстро и целостно. И как бы странно для нашего слуха ни звучало — «типовой дом первой трети XIX века» — понятие это вполне правомерно. Вместе с тем постройкам этого периода, несмотря на схожесть силуэтов, характерных для господствовавшего нового классического стиля, чужда стандартность: архитекторы, используя арки, колонны, портики, все многообразие архитектурных деталей и лепных или резных украшений, добивались огромного разнообразия. О. И. Бове, утверждая рисунки фасадов, также нередко улучшал «образцовые» чертежи. Имя архитектора, проектировавшего дом на Малой Дмитровке, неизвестно, но можно предположить, что Бове утверждал проект, и как знать, быть может, рукой его были сделаны и на этих чертежах, как на многих других, какие-нибудь изменения или дополнения.

Участок, на котором расположился дом, был довольно велик и спланирован согласно наиболее распространенной схеме: дом стоит фасадом на красной линии, а вход, вернее, несколько входов устроены со двора, куда могли через ворота въезжать экипажи.

Поскольку любая, даже незначительная, перестройка и даже ремонт требовали разрешения, в архивном деле дома все они нашли отражение. С 1823 по 1906 год (последний, имеющийся в деле) серьезным изменениям главный дом не подвергался, они касались в основном хозяйственных построек на заднем дворе. Единственная перестройка, сказавшаяся на его облике, предпринята в 1893 году, когда был снесен портик с шестью колоннами и заменен висячими балконами на кронштейнах в центре и по бокам. Эти преобразования, бесспорно, обеднили фасад, и центр восприятия переместился на угловой флигель с полукруглым балконом. Рисунок фасада, относящийся к концу XIX века, позволяет сделать вывод, что в остальных архитектурных деталях дом сохранил свой вид.

Как большинство московских жилых домов, в отличие от Петербурга, где преобладала каменная застройка, этот дом деревянный, «на каменном этаже». Дом двухэтажный, с мезонином, с двумя асимметричными ризалитами, направленными в сторону двора,— по тем временам обширный. Это можно утверждать, поскольку в альбомах «образцовых» проектов, соблюдающих определенные пропорции между этажностью и количеством окон, а тем самым и между высотой и длиной здания, не встречается двухэтажных домов более чем в 11 окон. Судя по рисунку конца XIX века, их было именно столько, и вряд ли со времени постройки это число резко увеличилось. Вообще же нечетное количество окон по фасаду было одним из архитектурных правил послепожарной застройки.

Помимо центрального дома на красную линию выходят два несимметричных боковых флигеля. Между ними и главным домом располагались ворота, все три строения имеют общий декор (междуэтажный пояс, клейма с изображением лир и венков), составляют единый ансамбль. Строение, образующее угол Малой Дмитровки и Успенского переулка, здесь закруглено, а дугообразный балкон на втором этаже, появившийся в конце XIX века, придает ритмический рисунок повороту, подчеркивает архитектурную значимость этого отрезка улицы. Угловым участкам вообще с начала прошлого века отводилась особая роль: недаром выходящая в переулок стена дома также считалась фасадом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: