Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ми-6ВР "Водолей".Созданная в 1976 г. водораспыливающая летающая лаборатория для испытания противообледенительных систем вертолетов в условиях искусственного обледенения.

Ми-6 - летающие лаборатории Ми-26.Соответственно переоборудованные Ми-6 послужили в 1970-е гг. хорошей основой для испытаний агрегатов и систем нового Ми-26: несущего и рулевого винтов, автопилота и т. д.

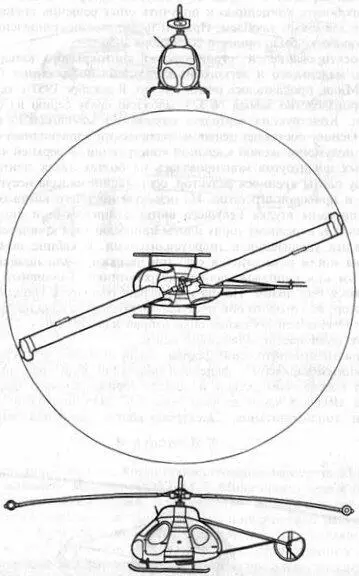

Вертолет В-7

В середине 1950-х гг., когда проектирование вертолета Ми-6 было в основном закончено, ОКБ М.Л. Миля приступило к поиску перспективных путей дальнейшего увеличения грузоподъемности винтокрылых ЛА. Одним из приоритетных направлений в те годы считалось создание вертолета с реактивным приводом несущего винта посредством ТРД, установленных по концам лопастей. Конструкторами рассматривался эскизный проект такого сверхтяжелого вертолета-крана с несущим винтом диаметром около 60 м. Но прежде чем приступить к его более тщательной проработке, М.Л. Миль решил построить маленький опытный вертолет В-7 (рис. 287, 288), на котором можно было бы опробовать концепцию и получить опыт решения специфических для схемы проблем. Правительственное постановление о его разработке было принято 20 декабря 1956 г.

Проектирование и строительство винтокрылого аппарата, самого маленького и легкого из когда-либо построенных ОКБ М.Л. Миля, продвигалось очень быстро. В декабре 1957 г. опытное производство завода ╧ 329 заложило сразу серию из пяти машин. Конструкция вертолета создавалась максимально простой. Основу составлял цельнометаллический каплевидный фюзеляж полумонококовой клепаной конструкции. В верхней части силовых шпангоутов монтировалась на болтах литая плита. К фланцу плиты крепился редуктор, состоявший из вала несущего винта и приводов агрегатов. На оси вала несущего винта были смонтированы втулка несущего винта с лопастями и автомат перекоса. К переднему торцу плиты присоединялся кронштейн с качалками управления и гидроусилителями. В кабине помимо летчика могли разместиться еще три пассажира или носилки с больным при сопровождающем медработнике. Топливный бак находился под полом. Помпа направляла горючее в топливный регулятор, из которого оно поступало в коллектор вала несущего винта. Оттуда центробежная сила направляла керосин к ТРД на концах двухлопастного несущего винта.

Рис. 287. Экспериментальный вертолет В-7

Рис. 287. Экспериментальный вертолет В-7

Лопасти прямоугольной формы имели стальной лонжерон с деревянным каркасом и фанерной обшивкой. Они крепились к втулке посредством осевых и общего горизонтального шарниров. В носовой части нервюр лопастей были проложены две трубки топливопитания. Электропроводка проходила внутри лонжерона. Сзади фюзеляжа на короткой трубчатой ферме крепился небольшой рулевой винт для путевого управления. На вертолете В-7 конструкторы ОКБ впервые применили шасси полозкового типа. В-7 оснащался облегченным комплектом пилотажного приборного оборудования.

Рис. 288. Схема вертолета В-7

Рис. 288. Схема вертолета В-7

Успешное воплощение идеи вертолета с реактивным приводом несущего винта зависело в первую очередь от разработки достаточно легких и малогабаритных двигателей, способных надежно работать в поле центробежных сил при больших перегрузках, а также надежных систем топливопитания и управления ими. Создание специальных ТРД было поручено главному конструктору А.Г. Ивченко. Разработанный им АИ-7 представлял собой простейший реактивный двигатель с центробежным комрессором и одноступенчатой турбиной. Для уравновешивания гироскопических моментов ТРД был выполнен с тремя маховиками, вращавшимися в сторону, противоположную турбине. Двигатели АИ-7 были получены заводом ╧ 329 в декабре 1959 г. Сразу же после первого запуска ТРД возникли проблемы с силовой установкой: двигатель не выходил на рабочие обороты и не давал заданной тяги. Причина заключалась в больших затратах мощности на вращение маховиков. После снятия их с двигателей они стали выдавать расчетную тягу, но все нагрузки от гироскопического момента двигателей перешли на несущую систему вертолета. Кроме того, милевцам пришлось переделать масляный радиатор двигателя.

Создание вертолета с реактивным приводом несущего винта оказалось значительно сложней, чем это первоначально предполагалось. Доводка В-7 и его силовой установки растянулась на многие годы. Несколько лет ушли на обеспечение работы двигателей в поле центробежных сил, и только 19 февраля 1962 г. была предпринята первая попытка подъема вертолета в воздух на привязи. Но В-7 не смог оторваться от земли. Вновь потребовались многие месяцы переделок и доводки. Наконец, 20 сентября 1965 г., испытателям удалось дважды добиться устойчивого зависания. Испытания проводил механик В.А. Колосов. Однако этот год стал последним в истории В-7. Во время испытаний на максимальных оборотах несущего винта и взлетном режиме двигателей 11 ноября 1965 г. произошло резонансное разрушение обоих двигателей. Конструкторы были вынуждены признать дальнейшую доводку двигателям АИ-7 бесперспективной. Испытания единственного в мире вертолета с ТРД на концах лопастей были прекращены.

Вертолет Ми-10 и его модификации

В-10.Опробованная на многоцелевых винтокрылых машинах способность перевозить крупноразмерные грузы на внешней подвеске породила в 1950-е гг. идею создания специализированного вертолета-крана. Отсутствие у такого аппарата привычного крупнообъемного фюзеляжа с грузовой кабиной должно было, по предварительным расчетам, значительно облегчить и упростить конструкцию, а также повысить грузоподъемность по сравнению с аналогичными "фюзеляжными" вертолетами. Кроме того, предполагалось, что кран сможет самостоятельно "наруливать" или "садиться верхом" на крупногабаритный перевозимый груз, что значительно ускорит и упростит загрузку. Разработка такой машины, получившей заводское обозначение В-10 (рис. 289), началась в ОКБ М.Л.

В-10.Опробованная на многоцелевых винтокрылых машинах способность перевозить крупноразмерные грузы на внешней подвеске породила в 1950-е гг. идею создания специализированного вертолета-крана. Отсутствие у такого аппарата привычного крупнообъемного фюзеляжа с грузовой кабиной должно было, по предварительным расчетам, значительно облегчить и упростить конструкцию, а также повысить грузоподъемность по сравнению с аналогичными "фюзеляжными" вертолетами. Кроме того, предполагалось, что кран сможет самостоятельно "наруливать" или "садиться верхом" на крупногабаритный перевозимый груз, что значительно ускорит и упростит загрузку. Разработка такой машины, получившей заводское обозначение В-10 (рис. 289), началась в ОКБ М.Л.

Рис. 289. Вертолет-кран В-10 - первый опытный экземпляр

Миля вскоре после первого полета Ми-6. Постановление правительства о создании вертолета-крана последовало 20 февраля 1958 г. Он рассчитывался на транспортировку крупногабаритных грузов массой 12 т на 250 км и 15 т на более короткие расстояния.

"Летающий кран" создавался на базе Ми-6 с максимальным использованием частей и деталей предшественника. Силовая установка, несущий и рулевой винты, а также трансмиссия были полностью одинаковы. Принципиальные схемы управления и гидравлические системы также были подобны соответствующим схемам Ми-6. Фюзеляж В-10 был сделан новым. Он имел значительно меньший мидель поперечного сечения. В носовой части располагался экипаж из трех человек: два летчика и механик. В кабине пилотов находилась специальная телевизионная установка для упрощения операций, связанных с наруливанием на груз и наблюдением за ним в полете, камера которой монтировалась под фюзеляжем. Под кабиной пилотов была установлена телескопическая труба, обеспечивавшая аварийное покидание вертолета при полете с платформой. Центральная часть фюзеляжа служила в качестве грузопассажирской кабины. В ней можно было перевозить 28 человек или до 3 т груза. Внутри фюзеляжа в зоне редукторного отсека к силовым шпангоутам крепилась ферма с грузовой лебедкой ЛПГ-7 и восьмикратным полиспастом, обеспечивающим подъем и опускание груза массой до 15 т на высоту до 30 м. Основное горючее располагалось в двух подвесных боковых баках и расходном баке за главным редуктором. В перегоночном варианте внутри фюзеляжа устанавливались еще два дополнительных бака емкостью по 1250 л.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)