Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Название:Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-66420-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие краткое содержание

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник он также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

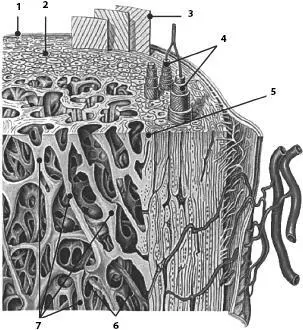

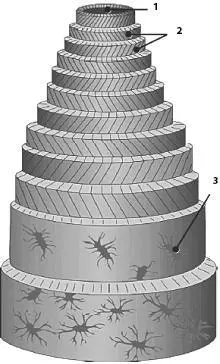

Между остеонами залегают интерстициальные (вставочные, промежуточные) пластинки, кнаружи от них находятся наружные окружающие (генеральные) пластинки, кнутри внутренние окружающие (генеральные) пластинки. На границе с костномозговой полостью имеется небольшое количество губчатого костного вещества. Губчатое костное вещество состоит из костных пластинок и перекладин (трабекул), перекрещивающихся между собой и образующих множество ячеек. Направление перекладин совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя конструкции сводчатых арок. Такое расположение костных трабекул под углом друг к другу обеспечивает равномерную передачу давления или тяги мышц на кость.

Рис. 14 А. Строение трубчатой кости (по В. Баргману).1 – надкостница; 2 – компактное вещество кости; 3 – слой наружных окружающих пластинок; 4 – остеоны; 5 – слой внутренних окружающих пластинок; 6 – костномозговая полость; 7 – костные перекладины губчатой кости

Рис. 14 Б. Строение остеона.1 – центральный канал (канал остеона); 2 – пластинки остеона; 3 – костная клетка (остеоцит)

Мышечная ткань

Мышечная тканьосуществляет функцию движения, она способна сокращаться. Существуют две разновидности мышечной ткани: неисчерченная (гладкая) и исчерченная (скелетная и сердечная) поперечнополосатая.

Гладкая мышечная тканьсостоит из веретенообразных клеток гладких миоцитов длиной до 500 мкм и толщиной 5–8 мкм, которые располагаются в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, внутренних органов. Гладкая мышечная ткань описана в разделе «Внутренние органы» (см. с. 126).

Поперечнополосатая (скелетная) мышечная тканьобразована цилиндрическими мышечными волокнами длиной от 1 до 40 мм и толщиной до 0,1 мкм, каждое из которых представляет собой комплекс, состоящий из миосимпласта и миосателлитоцитов, покрытых общей базальной мембраной. Под плазмолеммой миосимпласта располагается множество эллипсоидных ядер. Примерно две трети сухой массы миосимпласта приходится на цилиндрические миофибриллы, проходящие через цитоплазму (саркоплазму).

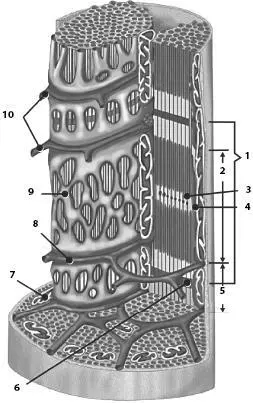

Между миофибриллами залегают многочисленные митохондрии. Миофибриллы отличаются поперечной исчерченностью ( рис. 15 ): темные полосы (диск А) чередуются со светлыми (диск I ). Диск А разделен светлой зоной (полоса Н), диск I темной линией Z (телофрагма). Волокна содержат сократительные элементы миофиламенты, среди которых различают толстые (миозиновые), занимающие диск А, и тонкие (актиновые), лежащие в диске I и прикрепляющиеся к телофрагмам, причем концы их проникают в диск А между толстыми филаментами. Участок миофибриллы, расположенный между двумя телофрагмами, представляет собой саркомер – сократительную единицу. На границе между дисками A и I сарколемма впячивается, образуя T -трубочки, которые разветвляются внутри волокна. В поперечнополосатых мышечных волокнах хорошо развита незернистая цитоплазматическая сеть саркоплазматическая сеть, которая окутывает саркомеры; сети, окружающие саркомеры, сообщаются между собой. Каналы этой сети образуют на границах саркомеров расширенные конечные цистерны, которые, располагаясь параллельно Т -трубочкам, соприкасаются с ними.

Рис. 15. Схема строения двух миофибрилл мышечного волокна (по В.Г. Елисееву и др.).1 – саркомер; 2 – полоска А (диск А) 3 – полоска H; 4 – линия М (мезофрагма) в середине диска А; 5 – полоска I (диск I); 6 – линия (телофрагма) в середине диска I; 7 – митохондрия; 8 – конечная цистерна; 9 – саркоплазматический ретикулум; 10 – поперечные трубочки

Каждое мышечное волокно иннервируется аксоном или его ветвью. Двигательный аксон несет импульс к сокращению мышцы, при этом он контактирует с сарколеммой, образуя синапсоподобное нервно-мышечное окончание. Нервный импульс передается по Т -трубочкам, а с них – на конечные цистерны саркоплазматической сети, вызывая изменение проницаемости последних, что ведет к выходу ионов кальция в цитоплазму. Это приводит к взаимодействию актина с миозином и мышечному сокращению. Мышечные волокна обильно кровоснабжаются.

ВНИМАНИЕ

Согласно теории X. Хэксли и Т. Хэнсона мышечное сокращение – это результат скольжения тонких (актиновых) филаментов относительно толстых (миозиновых), в результате чего длина диска А не изменяется, в то время как диск I уменьшается в размерах и исчезает.

Источником движущейся силы мышечного сокращения является освобождение энергии в результате гидролиза АТР. Скелетные мышцы иннервируются спинномозговыми и черепными нервами.

Исчерченная сердечная мышечная ткань,которая по своему строению и функции отличается от скелетной, состоит из сердечных миоцитов (кардиомиоцитов), образующих соединяющиеся друг с другом комплексы. Она описана в разделе «Сердце» (см. стр. ХХ).

Нервная ткань

Нервная тканьобразует центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую нервы с их концевыми приборами, нервные узлы (ганглии). Нервная ткань состоит из нейронов и нейроглии, которая образована глиоцитами. Нейрон сотходящими от него отростками является структурно-функциональной единицей нервной системы. Основная функция нейрона – получение, переработка, проведение и передача информации, закодированной в виде электрических или химических сигналов. В нейроне различают его тело (перикарион), где информация обрабатывается, и отходящие от тела отростки, проводящие информацию иногда на дальние расстояния. Один или несколько отростков, по которым нервный импульс приносится к телу нейрона, называется дендритом. Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от нервной клетки, – аксон . Нервная клетка динамически поляризована, т. е. способна пропускать нервный импульс только в одном направлении от дендрита к телу и от тела к аксону. В зависимости от количества отростков различают униполярные, или одноотростчатые (они имеются в эмбриональном периоде), биполярные, или двухотростчатые и мультиполярные, или многоотростчатые, нейроны. Последние преобладают.

Как правило, нейроны – одноядерные клетки; два ядра имеют некоторые нейроны ганглиев вегетативной нервной системы. Сферическое ядро диаметром около 18 мкм в большинстве нейронов расположено центрально ( рис. 16 ). Основными особенностями строения нейронов является наличие многочисленных нейрофибрилл и скоплений хроматофильного вещества (вещество Ниссля), богатого РНК, которое представляет собой группы параллельных цистерн зернистого эндоплазматического ретикулума и полирибосомы. Вещество Нисселя и свободные рибосомы располагаются по всей цитоплазме клетки и в дендритах, они отсутствуют в аксоне. Нейрофибриллы формируют в перикарионе густую трехмерную сеть и проникают в отростки. Нейрофибриллы обеспечивают прочность перикариона и отростков и осуществляют химическую интеграцию клетки. Макромолекулы, синтезируемые в перикарионе, направляются в самые отдаленные участки отростков. Нейроны, которые передают возбуждение от точки восприятия раздражения в центральную нервную систему и далее к рабочему органу, связаны между собой с помощью множества межклеточных контактов синапсов (от греч. synapsis – «связь»), передающими нервный импульс от одного нейрона к другому. В синапсах происходит преобразование электрических сигналов в химические и обратное химических в электрические. Различают синапсы аксосоматические, в которых окончания аксона одного нейрона образуют контакты с телом другого, аксодендритические аксоны вступают в контакт с дендритами, а также аксоаксональные и дендродендритические, когда контактируют одноименные отростки. Это создает возможность для проведения возбуждения по одной из множества цепочек нейронов благодаря наличию физиологических контактов в определенных синапсах и физиологическому разъединению в других.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: