Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Название:Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-66420-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие краткое содержание

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник он также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

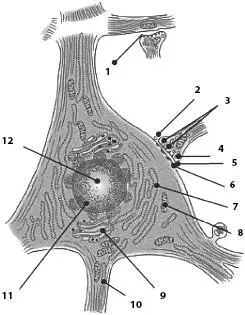

Синапсы, в которых передача осуществляется с помощью биологически активных веществ, называются химическими, а вещества, осуществляющие передачу, нейромедиаторами (от лат. mediator – «посредник»). Роль медиаторов выполняют норадреналин, ацетилхолин, серотонин, дофамин и др. Медиатор поступает в синапс по пресинаптическому окончанию, которое ограничено пресинаптической мембраной (пресинаптическая часть) и воспринимается постсинаптической мембраной (постсинаптическая часть). Между обеими мембранами расположена синаптическая щель. В пресинаптическом окончании множество митохондрий и пресинаптических пузырьков, содержащих медиатор. Нервный импульс, поступающий в пресинаптическое окончание, вызывает освобождение в синаптическую щель молекул медиатора, которые, действуя на постсинаптическую мембрану, вызывает образование в ней нервного импульса.

Рис. 16. Строение нервной клетки.1 – аксонодендритический синапс, 2 – аксоносоматический синапс; 3 – пресинаптические пузырьки; 4 – пресинаптическая мембрана; 5 – синаптическая щель; 6 – постсинаптическая мембрана; 7 – эндоплазматическая сеть; 8 – митохондрия; 9 – внутренний сетчатый аппарат (комплекс Гольджи); 10 – нейрофибриллы; 11 – ядро; 12 – ядрышко

В нервной ткани наряду с нейронами имеется нейроглия, вкоторой представлены два типа клеток: микроглия и макроглия. Микроглия выполняет опорную, разграничительную, секреторную и трофическую функции. Среди элементов макроглии различают: эпендимоциты (выстилающие спинномозговой канал и желудочки мозга); астроциты (проплазматические и волокнистые), которые образуют поддерживающую сеть и пограничные мембраны между капиллярами и нейронами; олигодендроциты, образующие оболочки нервных волокон и окружают тела нейронов. Клетки микроглии имеют моноцитарное происхождение и способны к фагоцитозу. Клетки глии преобладают. Так, количество глиальных клеток в головном мозге примерно в 10 раз больше количества нейронов.

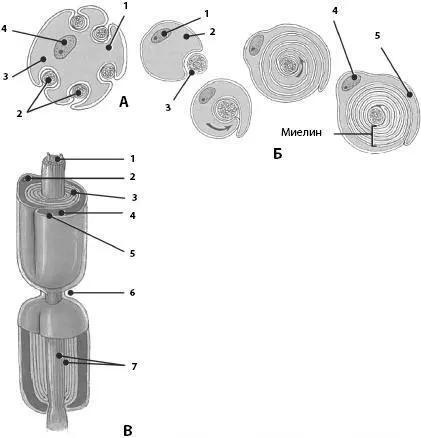

Нервные волокнапредставляют собой один или несколько отростков нервных клеток вместе с покрывающими их оболочками невролеммами. При этом отросток нейрона (аксон или дендрит) называется осевым цилиндром. Они подразделяются на миелиновые и безмиелиновыеволокна. Безмиелиновые нервные волокна образованы одними или несколькими осевыми цилиндрами, каждый из которых погружен в тело шванновской клетки (олигодендроцит), прогибая ее плазмолемму так, что между ней и плазмолеммой осевого цилиндра остается пространство ( рис. 17А ). Соприкасающиеся участки плазмолеммы шванновской клетки над осевым цилиндром образуют мезаксон. Скорость проведения нервного импульса по безмиелиновому волокну менее 1 м/сек. Безмиелиновые волокна находятся главным образом в вегетативной нервной системе.

Миелиновые нервные волокна образованы одним осевым цилиндром, окруженным муфтой из шванновских клеток. Миелиновый слой представляет собой многократно спирально закрученную вокруг осевого цилиндра шванновскую клетку. В связи с тугой укладкой каждый виток состоит из двух слоев плазмолеммы шванновской клетки, между которыми расположена очень тонкая прослойка цитоплазмы. Снаружи располагается цитоплазма шванновской клетки, содержащая органеллы и ядро, покрытая плазмолеммой. Скорость проведения импульса по миелиновому волокну – 70–100 м/сек. Для того чтобы понять происхождение миелиновой оболочки, следует рассмотреть образование миелинового волокна: инвагинация одного осевого цилиндра в цитолемму шванновской клетки (прогибание цитолеммы последней, образование мезаксона, наматывание шванновской клетки вокруг аксона и спиральное закручивание мезаксона) ( рис. 17 Б, В ).

Нервная ткань обеспечивает анализ и синтез сигналов (импульсов), поступающих в мозг. Она устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой и участвует в координации функции внутри организма, обеспечивая его целостность (вместе с гуморальной системой кровью, лимфой).

Рис. 17. Строение нервных волокон, схема.А – безмиелиновые волокна: 1 – шванновская клетка, 2 – нервные волокна, 3 – цитоплазма, 4 – ядро Б – образование миелина: 1 – ядро, 2 – цитоплазма, 3 – аксон, 4 – ядро шванновской клетки, 5 – плазматическия мембрана шванновской клетки В – строение миелинового волокна: 1 – нейрофибриллы, 2 – ядро шванновской клетки, 3 – миелин, 4 – цитоплазма шванновской клетки, 5 – плазматическия мембрана шванновской клетки, 6 – перехват Ранвье (граница между двумя шванновскими клетками, 7 – аксон

Нейроны воспринимают, проводят и передают информацию, закодированную в виде электрических и химических сигналов. Заряженные молекулы или атомы называют ионами. Натрий, калий, кальций и магний положительные ионы; хлор, фосфат, остатки некоторых кислот (например, угольной), крупные ионы белков отрицательные. Во внеклеточной жидкости положительные и отрицательные ионы находятся в равных соотношениях. Внутри клеток преобладают отрицательно заряженные ионы, чем обусловлен общий отрицательный заряд клетки. Калий – внутриклеточный ион, его концентрация в нервных и мышечных клетках в 20–100 раз выше, чем вне клетки, натрий – внеклеточный ион, его внутриклеточная концентрация в клетке в 5–15 раз ниже внеклеточной. И наоборот, внутриклеточная концентрация Сl в 20–100 раз ниже внеклеточной.

По обе стороны мембраны нервных и мышечных клеток, между внеклеточной и внутриклеточной жидкостями существует мембранный потенциал – разность потенциалов, его величина 80 мВ. Это связано с избирательной проницаемостью плазматической мембраны для различных ионов. К +легко диффундирует через мембрану. В связи с его высоким содержанием в клетке он выходит из нее, вынося положительный заряд. Возникает мембранный потенциал. Мембранный потенциал клетки, находящейся в состоянии покоя, называется потенциалом покоя ( рис. 18 ).

Когда нервная или мышечная клетка активизируется, в ней возникает потенциал действия – быстрый сдвиг мембранного потенциала в положительную сторону. При этом в определенном участке мембраны в ответ на раздражение клетка начинает терять свой отрицательный заряд и Na +устремляется в клетку, в результате чего на 1/1000 с на этом участке возникает деполяризация, внутри клетки генерируется положительный заряд – потенциал действия, или нервный импульс ( см. рис. 18 ). Таким образом, потенциал действия – это проникновение потока ионов Na+ через мембрану в клетку, К +, содержащийся в большом количестве внутри клетки и обладающий высокой проницаемостью, начинает покидать клетку. Это приводит к восстановлению в ней отрицательного заряда. Движение ионов, возникающее вблизи деполяризированного участка, приводит к деполяризации следующего участка мембраны, поэтому нервный импульс распространяется по нейрону.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: