Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Название:Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-66420-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие краткое содержание

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник он также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ВНИМАНИЕ

Клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов, осуществляющей рост, развитие, обмен веществ и энергии, хранящей, перерабатывающей и реализующей генетическую информацию.

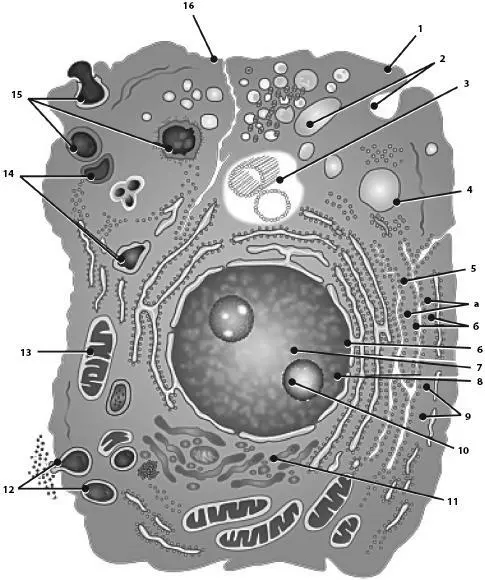

С точки зрения морфологии клетка представляет собой сложную систему биополимеров, отделенную от внешней среды плазматической мембраной (плазмолеммой) и состоящую из ядра и цитоплазмы, в которой располагаются органеллы и включения (гранулы) ( рис. 1 ). Клетки разнообразны по своей форме, строению, химическому составу и характеру обмена веществ. Все клетки гомологичны, т. е. имеют ряд общих структурных признаков, от которых зависит выполнение основных функций. Клеткам присуще единство строения, метаболизма (обмена веществ) и химического состава. Вместе с тем различные клетки имеют и специфические структуры. Это связано с выполнением ими специальных функций.

Химический состав клетки

В состав клетки входит более 100 химических элементов, на долю четырех из них приходится около 98 % массы, это органогены : кислород (65–75 %), углерод (15–18 %), водород (8–10 %) и азот (1,5–3,0 %). Остальные элементы подразделяются на три группы: макроэлементы – их содержание в организме превышает 0,01 %); микроэлементы (0,00001–0,01 %) и ультрамикроэлементы (менее 0,00001). К макроэлементам относятся сера, фосфор, хлор, калий, натрий, магний, кальций. К микроэлементам – железо, цинк, медь, йод, фтор, алюминий, медь, марганец, кобальт и др. К ультрамикроэлементам – селен, ванадий, кремний, никель, литий, серебро и до. Несмотря на очень малое содержание, микроэлементы и ультрамикроэлементы играют очень важную роль. Они влияют, главным образом, на обмен веществ. Без них невозможна нормальная жизнедеятельность каждой клетки и организма как целого.

Рис. 1. Ультрамикроскопическое строение клетки.1 – цитолемма (плазматическая мембрана); 2 – пиноцитозные пузырьки; 3 – центросома клеточный центр (цитоцентр); 4 – гиалоплазма; 5 – эндоплазматическая сеть: а – мембрана зернистой сети; б – рибосомы; 6 – связь перинуклеарного пространства с полостями эндоплазматической сети; 7 – ядро; 8 – ядерные поры; 9 – незернистая (гладкая) эндоплазматическая сеть; 10 – ядрышко; 11 – внутренний сетчатый аппарат (комплекс Гольджи); 12 – секреторные вакуоли; 13 – митохондрия; 14 – липосомы; 15 – три последовательные стадии фагоцитоза; 16 – связь клеточной оболочки (цитолеммы) с мембранами эндоплазматической сети

Клетка состоит из неорганических и органических веществ. Среди неорганических наибольшее количество воды. Относительное количество воды в клетке составляет от 70 до 80 %. Вода – универсальный растворитель, в ней происходит все биохимические реакции в клетке. При участии воды осуществляется теплорегуляция. Вещества, растворяющиеся в воде (соли, основания, кислоты, белки, углеводы, спирты и др.), называются гидрофильными. Гидрофобные вещества (жиры и жироподобные) не растворяются в воде. Другие неорганические вещества (соли, кислоты, основания, положительные и отрицательные ионы) составляют от 1,0 до 1,5 %.

Среди органических веществ преобладают белки (10–20 %), жиры, или липиды (1–5 %), углеводы (0,2–2,0 %), нуклеиновые кислоты (1–2 %). Содержание низкомолекулярных веществ не превышает 0,5 %.

Молекула белкаявляется полимером, который состоит из большого количества повторяющихся единиц мономеров. Мономеры белка аминокислоты (их 20) соединены между собой пептидными связями, образуя полипептидную цепь (первичную структуру белка). Она закручивается в спираль, образуя, в свою очередь, вторичную структуру белка. Благодаря определенной пространственной ориентации полипептидной цепи возникает третичная структура белка, которая определяет специфичность и биологическую активность молекулы белка. Несколько третичных структур, объединяясь между собой, образуют четвертичную структуру.

Белки выполняют важнейшие функции. Ферменты – биологические катализаторы, увеличивающие скорость химических реакций в клетке в сотни тысяч миллионы раз, являются белками. Белки, входя в состав всех клеточных структур, выполняют пластическую (строительную) функцию. Движения клеток также осуществляют белки. Они обеспечивают транспорт веществ в клетку, из клетки и внутри клетки. Важной является защитная функция белков (антитела). Белки являются одним из источников энергии.

Углеводыподразделяются на моносахариды и полисахариды. Последние построены из моносахаридов, являющихся, подобно аминокислотам, мономерами. Среди моносахаридов в клетке наиболее важны глюкоза, фруктоза (содержит шесть атомов углерода) и пентоза (пять атомов углерода). Пентозы входят в состав нуклеиновых кислот. Моносахариды хорошо растворяются в воде. Полисахариды плохо растворяются в воде (в животных клетках гликоген, в растительных – крахмал и целлюлоза. Углеводы являются источником энергии, сложные углеводы, соединенные с белками (гликопротеиды), жирами (гликолипиды), участвуют в образовании клеточных поверхностей и взаимодействиях клеток.

К липидамотносятся жиры и жироподобные вещества. Молекулы жиров построены из глицерина и жирных кислот. К жироподобным веществам относятся холестерин, некоторые гормоны, лецитин. Липиды, являющиеся основным компонентом клеточных мембран (они описаны ниже), выполняют тем самым строительную функцию. Липиды – важнейшие источники энергии. Так, если при полном окислении 1 г белка или углеводов освобождается 17,6 кДж энергии, то при полном окислении 1 г жира – 38,9 кДж. Липиды осуществляют терморегуляцию, защищают органы (жировые капсулы).

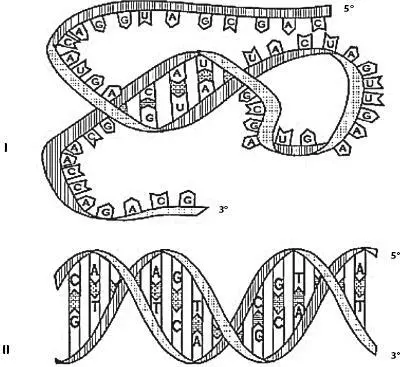

Нуклеиновые кислотыявляются полимерными молекулами, образованными мономерами нуклеотидами. Нуклеотид состоит из пуринового или пиримидинового основания, сахара (пентозы) и остатка фосфорной кислоты. Во всех клетках существует два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонулеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК), которые отличаются по составу оснований и сахаров (табл. 1, рис. 2 ).

Рис. 2. Пространственная структура нуклеиновых кислот (по Б. Албертсу и соавт., с изм.).I – РНК; II – ДНК; ленты – сахарофосфатные остовы; A, C, G, T, U – азотистые основания, решетки между ними – водородные связи

Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных одна вокруг другой в виде двойной спирали. Азотистые основания обеих цепей соединены между собой комплементарно водородными связями. Аденин соединяется только с тимином, а цитозин – с гуанином(А – Т, Г – Ц). В ДНК записана генетическая информация, которая определяет специфичность синтезируемых клеткой белков, т. е. последовательность аминокислот в полипептидной цепи. ДНК передает по наследству все свойства клетки. ДНК содержится в ядре и митохондриях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: