Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Название:Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-66420-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие краткое содержание

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник он также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И.П. Павлов разработал принципиально новое учение об анализаторах. Согласно ему каждый анализатор является комплексным «механизмом», который не только воспринимает сигналы внешней среды и преобразует их энергию в нервный импульс, но и производит высший анализ и синтез. Каждый анализатор состоит из трех частей: периферической , которая воспринимает энергию внешнего раздражения и перерабатывает ее в нервный импульс; проводящих путей , по которым нервный импульс следует к нервному центру; коркового конца анализатора , расположенного в соответствующих участках коры головного мозга, где происходит высший анализ (см. раздел «Головной мозг», с. XV).

Под влиянием различных воздействий внешней среды (стимулов) в периферической части анализатора возникают потенциалы, которые вызывают возбуждение чувствительных (афферентных) нервных волокон. Они передаются в корковые концы анализаторов сенсорные центры коры полушарий большого мозга. Любое ощущение имеет четыре параметра: пространственный, временной, количественной (интенсивность) и качественный (модальность). Каждый анализатор реагирует оптимально только на определенные адекватные стимулы. Однако специфичность анализаторов связана со специфичностью рецепторов и характером центральной обработки информации. Каждый нейрон сенсорной системы имеет свое рецептивное поле, представляющий собой все точки периферического отдела анализатора, возбуждение которых влияет на данный нейрон. В проводящих путях, по которым импульс следует к корковому концу анализатора, имеется несколько ядер (в спинном мозге, стволе, головном мозге и таламусе). В нейронах, залегающих в этих ядрах, происходит переключение импульса. Все эти структуры и кора объединены в афферентную систему. Из нее информация направляется в системы, осуществляющие сличение и интеграцию сигналов, поступающих от различных анализаторов, с информацией, которая хранится в памяти.

Орган зрения

Орган зрения состоит из глазного яблока, расположенного в глазнице, со зрительным нервом и вспомогательных органов глаза.

Глазное яблоко

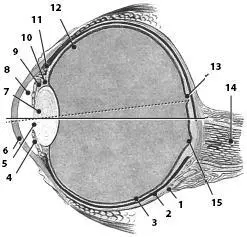

Глазное яблоко человека шаровидной формы, относительно велико, его объем у взрослого человека в среднем 7,448 см 3. Глазное яблоко состоит из ядра, покрытого тремя оболочками: фиброзной, сосудистой и внутренней, или сетчаткой ( рис. 74 ). Снаружи глазное яблоко покрыто фиброзной оболочкой, которая подразделяется на задний отдел склеру и прозрачный передний роговицу. Склера – плотная соединительнотканная оболочка толщиной 0,3–0,4 мм в задней части, 0,6 мм вблизи роговицы . Роговица – прозрачная выпуклая пластинка блюдцеобразной формы толщиной около 0,8–1,2 мм, лишенная кровеносных сосудов. Ее питание происходит за счет диффузии из сосудов склеры и жидкости передней камеры глаза.

Сосудистая оболочка глазного яблока расположена под склерой, толщина ее 0,1–0,22 мм. Она богата кровеносными сосудами и состоит из трех частей: собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки. Основу собственно сосудистой оболочки составляет сосудистая пластинка густая сеть переплетающихся между собой артерий и вен, между которыми располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая крупными пигментными клетками. Впереди собственно сосудистая оболочка переходит в утолщенное ресничное тело кольцевидной формы, которое участвует в аккомодации глаза, поддерживая, фиксируя и растягивая хрусталик.

Ресничное тело подразделяется на две части: внутреннюю ресничный венец и наружную ресничный кружок . От поверхности последнего по направлению к хрусталику отходят 70–75 ресничных отростков длиной около 2 мм каждый, к которым прикрепляются волокна ресничного пояска (цинновой связки), идущие к хрусталику. Сзади ресничное тело и его отростки покрыты ресничной частью сетчатки. Большая часть ресничного тела это ресничная мышца . Сокращение мышцы приводит к расслаблению волокон ресничного пояса (цинновой связки), хрусталик расправляется, округляется, вследствие этого выпуклость хрусталика и его преломляющая сила увеличиваются, происходит аккомодация на близлежащие предметы. После 70–765 лет миоциты частично атрофируются, вместо них развивается соединительная ткань, что приводит к нарушению аккомодации.

Рис. 74. Строение глазного яблока. Горизонтальный разрез.1 – фиброзная оболочка (склера); 2 – собственно сосудистая оболочка; 3 – сетчатка; 4 – радужка; 5 – зрачок; 6 – роговица; 7 – хрусталик; 8 – передняя камера глазного яблока; 9 – задняя камера глазного яблока; 10 – ресничный поясок; 11 – ресничное тело; 12 – стекловидное тело; 13 – центральная ямка; 14 – зрительный нерв; 15 – диск зрительного нерва. Сплошной линией показана наружная ось глаза, пунктирной – зрительная

Ресничное тело кпереди продолжается в радужку , которая представляет собой круглый диск с отверстием в центре ( зрачок ). Радужка расположена между роговицей и хрусталиком. Она отделяет переднюю камеру глаза, ограниченную спереди роговицей, от задней камеры, ограниченной сзади хрусталиком. Зрачковый край радужки зазубрен, латеральный периферический ресничный край переходит в ресничное тело. В толще сосудистого слоя радужки проходят две мышцы: циркулярно в зрачковой зоне расположены пучки миоцитов, которые образуют сфинктер зрачка (суживатель). Пучки миоцитов, расширяющих зрачок, дилататор зрачка (расширитель) имеют радиальное направление и лежат в задней части сосудистого слоя. Дилататор зрачка иннервируется симпатическими, сфинктер парасимпатическими волокнами.

Различное количество и качество пигмента меланина обусловливает цвет глаз: карий, черный (при наличии большого количества пигмента) или голубой, зеленоватый (если мало пигмента).

Внутренняя (светочувствительная) оболочка глазного яблока, сетчатка, на всем протяжении прилежит к сосудистой оболочке. Она состоит из двух листков: внутреннего светочувствительного (нервная часть) и наружного пигментного. В сетчатке различают две части: заднюю зрительную и переднюю (ресничную и радужковую). Последняя не содержит фоторецепторов. В сетчатке различают 10 слоев. Однако с функциональной точки зрения главной является радиально ориентированная трехнейронная цепь, состоящая из наружного фоторецепторного, среднего ассоциативного и внутреннего ганглионарного нейронов ( см. рис. 74 ). К сосудистой оболочке прилежит слой пигментных клеток, лежащих на базальной мембране. К пигментному эпителию прилежит слой палочек и колбочек , которые представляют собой периферические отростки фоторецепторных клеток клеток (первый нейрон). От внутренней поверхности пигментных клеток отходит по 8–10 цитоплазматических отростков, заполненных пигментом меланином, отделяющих друг от друга палочки и колбочки. Каждая палочка состоит из наружного и внутреннего сегментов. В наружном светочувствительном сегменте лежат мембранные диски, в которую встроен зрительный пурпур родопсин. Во внутреннем сегменте залегают органеллы клетки. Колбочки отличаются от палочек большей величиной и характером дисков. В наружном сегменте колбочек располагаются полудиски, которые сохраняют связь с мембраной. Зрительный пигмент поглощает часть падающего на него света и отражает остальную часть. Каждая палочка или колбочка содержит пигмент, который лучше поглощает свет определенной длины волн. Поглощая фотон света, зрительный пигмент меняет свою конфигурацию. При этом освобождается энергия, которая используется для осуществления цепи химических реакций, что и приводит к возникновению нервного импульса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: