Валентина Вануйто - Очерки истории и культуры народов Обдорского Севера Березовского края XVIII – XX вв.

- Название:Очерки истории и культуры народов Обдорского Севера Березовского края XVIII – XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449876638

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Вануйто - Очерки истории и культуры народов Обдорского Севера Березовского края XVIII – XX вв. краткое содержание

Очерки истории и культуры народов Обдорского Севера Березовского края XVIII – XX вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До революции русские называли ненцев «самоедами» и «юраками»: «Слово „самоед“ сделался у россиян общим наименованием кочующих по упомянутым диким местам народов, и неизвестно, почему дано им такое название, которого они и сами не знают и которого не заслуживают по своему свойству», – пишет Евдоким Филиппович Зябловский. 347 347 Зябловский Е. Ф. Новейшее землеописание Российской империи, сочиненное Зябловским, Санкт-Петербургского педагогического института экстраординарным профессором. СПб. 1807. С. 122—124

Это названиебыло распространено на Европейском и Обском Севере, а «юрако-самоеды» —на Енисейском. Происхождение термина «самоед» трактовалось по-разному. Однако окончательное объяснение этого названия еще не найдено.

Территория расселения ненцев была очень велика и почти целиком охватывала европейскую тундру и лесотундру от реки Мезени на западе и до левых притоков реки Пясины—Пуры и Агапы на востоке в Сибири. С XIX века незначительное число ненцев проживало на Кольском полуострове (главным образом в Левоозерском и Понойском районах Мурманской области). Их небольшие группы заходили и на запад от Мезени до Северной Двины. На севере ненцы расселялись до берегов Баренцева и Карского морей, жили на островах Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Хотя уже довольно ранние летописные сведения говорят о ненцах-оленеводах, имеющих упряжное оленеводство, однако некоторые группы самодийцев (пян-хасаво, селькупы), по-видимому, имели вьючно-верховое оленеводство, предшествовавшее современному санному.

Несколько слов о ненцах, проживающих на Таймыре. Исторические источники свидетельствуют, что еще в начале XVII века ненцев в бассейне нижнего Енисея не было. Эту территорию населяли предки нынешних тундровых и лесных энцев. Первые попытки проникновения ненцев на восток, к Тазу и Енисею, относятся к середине 30-х годов XVII века. С 1651 г. предки енисейских ненцев стали регулярно платить ясак в Мангазее и в Хантайском зимовье. С того времени начались военные столкновения между ненцами и энцами. Наиболее известны три столкновения: первое, предположительно, между 1645 и 1673 гг., второе – в конце XVII века и третье – зимой 1849—50 гг., в районе оз. Туручедо (близ Потапово).Основными причинами, побудившими ненцев продвинуться к Енисею, были скудность промыслов в местах прежнего жительства, исчезновение северного дикого оленя, отсутствие хлеба и других русских товаров, особенно после переноса центра Мангазейского уезда с Таза на Енисей. Впрочем, в низовьях Таза и на Гыдане имело место и простое включение энцев и целых энецких групп в состав ненецких родов.

Бурные события XVII – XIX веков, происходившие в тундре от полуострова Канина до Енисея, почти не коснулись лишь одной группы ненцев – лесных, живущих в западносибирской тайге верховьев рек Пур, Надым, Полуй и Казым, на озере Нум-То. В русских документах лесные ненцы известны с XVII века под именем кунных (до начала XVIII века) или казымских самоедов (употреблялось до XX века). На протяжении XVII – XX веков ареал расселения лесных ненцев изменялся незначительно (они проникли в верховья реки Аган, отдельные группы, возможно, выходили в тундру, продвигались на восток, в бассейн Таза, к Енисею). Едва ли их численность когда-либо превышала 10% общей численности ненцев.

Численность и расселение ненцев в период сXVIIIв. до началаXX в. представляли следующую картину. К началу XVIII в. сибирские тундровые ненцы, основная часть которых была кочевыми оленеводами, образовывали две территориальные группы: одна кочевала по левую сторону Оби от верховьев р. Собь до Карского моря – Каменные ненцы; вторая обитала по правую сторону Оби, вдоль побережья Ледовитого океана до бассейна Енисея —Низовые. 348 348 Завалишин И. Указ. Соч. С. 288; Зуев В. Ф. Указ. Соч. С. 22

Деление тундровых сибирских ненцев на «каменных» и «низовых» стало складываться в XVII и окончательно оформилось в XVIII веке. 349 349 Васильев В. И. Указ. Соч. С. 91; Миненко Н. А. Указ. Соч. С. 17

Особые группы составляли войкарские ненцы, которые кочевали в пределах Куноватской и Ляпинской волостей, где преобладающим населением были ханты и манси; и казымские (кунные) 350 350 Вербов Г. Д. Лесные ненцы. //СЭ. №2, 1936, С. 57—70

обитавшие в бассейне верхнего и среднего Пура, а также в верхнем и среднем течении Надыма. Войкарские ненцы, в свою очередь, делились на сынских и ляпинских.

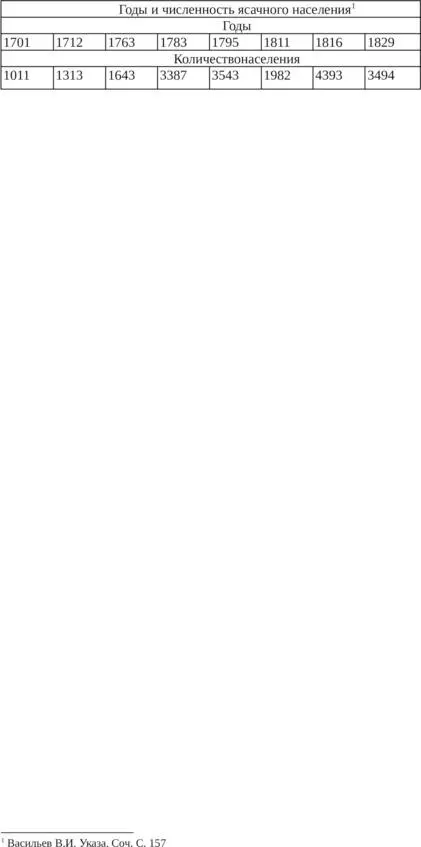

На начало XVIII – XIX вв. численность ненцев на территории Тобольского Севера по сведениям ясачных ревизий, переписей, донесениям частных комиссаров, отчетов путешественников, исследователей, священников была примерно следующей:

В 1801 г. чиновниками Тобольской казенной палаты было отмечено 3341 ясашных. 351 351 ГУТО ГА г. Тобольск Ф. 156 оп. 1 д. 2 л. 43об.

Ревизскими переписями за 1816 гг. ненцев Обдорской волости было учтено 4393 человек. 352 352 Там же. Ф. 154 оп. 8 д. 289 л. 90

И. Суханов в своем очерке за 1816 г. указал 7911 ненцев. 353 353 Суханов И. Очерки Березовского края. //ТГВ, 1894, №31, 413

В донесении частного комиссара в 1820 г. ненцев, заплативших ясак, было зарегистрировано 3107 человек. 354 354 ГУТО ГА г. Тобольск Ф. 154 оп. 1 д. 6 л. 8—9об.

В 1827—1830 гг. в ведомости Тобольской казенной палаты было зафиксировано 3661 человек, внесших ясак в доход кабинета его Императорского Величества. 355 355 Там же. Ф. 154 оп. 1 д. 17 л. 19об.

Вторая ясачная комиссия в 1829 г. учла 3494 обдорских ненца, но сюда не вошло несколько родов. 356 356 Васильев В. И. Указ. Соч. С. 159

В ревизских сказках мы находим сведения за 1851 г., когда было зарегистрировано 3705 357 357 ГУТО ГА г. Тобольск ф. 154 оп. 8 д. 756 л. 97

ненцев, а в 1858 г. их насчитывалось уже 5078 358 358 Там же. ф. 154 оп. 8 д. 992 л. 640

.

Следует отметить, что численность ясачного населения то заметно сокращалась, то увеличивалась. Об этом свидетельствуют материалы ревизий и всероссийских переписей, которые, однако, не обладали особой точностью. Это объяснялось трудностью учета кочевого населения, которое фиксировалось лишь во время сдачи ясака. Причинами этих колебаний также являлись эпидемии, процессы ассимиляции и миграции населения из одних административных районов в другие. Даже не очень значительный повод мог заставить ненцев сняться с насиженного места и быстро перекочевать на другой конец тундры, даже за пределы Обдорской волости на территорию Туруханского края. Каменные ненцы с легкостью переходили в состав Низовых, и наоборот: «Они снимаются с места, как стая птиц, спугнутая человеком». 359 359 Бахрушин СВ. Самоеды в XVII в. //Научные труды. М., 1955, Т. 3, Ч. 2, С. 5

Отмечены и некоторые другие причины и недостатки в системе подсчета численности населения, приводившие к серьезным погрешностям.

Интервал:

Закладка: