В. Зинченко - Большой психологический словарь

- Название:Большой психологический словарь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:Москва; СПб

- ISBN:978-5-17-055694-6, 978-5-17-055693-9; 978-5-9713-9307-8, 978-5-9713-9308-5; 978-5-93878-662-2, 978-5-93878-663-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Зинченко - Большой психологический словарь краткое содержание

Эту книгу студенты и преподаватели называют главной психологической книгой в стране, потому что хороший словарь – это основа как теоретических исследований, так и для практической работы. Эта книга выдержала проверку временем. Перед вами самое последнее издание знаменитого словаря.

Новое четвертое расширенное издание представляет собой продукт глубокой переработки «Большого психологического словаря» (2003), который, в свою очередь, опирался на предшествующие два издания 1983 и 1996 годов. Его основные отличия можно резюмировать следующим образом. Прежде всего, в словарь было добавлено около 400 новых статей, тем самым общее количество статей превысило 2000. Многие статьи из предыдущего издания были переработаны или полностью заменены статьями с новым содержанием, в ряде случаев пришлось сделать уже традиционные для нашего издания добавления. Авторы ряда статей стремились представить информацию о результатах научных исследований, проведенных в самом конце минувшего века и в начале XXI века. Таким образом, словарь в еще более полной мере стал отражать ситуацию в современной отечественной и мировой психологии.

Большой психологический словарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ЦИКЛ(англ. perceptual cycle ) – модель процесса восприятия и внимания , предложенная У. Найссером (1976). П. ц. включает три компонента: объект внимания (восприятия); исследовательскую активность, направленную на этот объект; схему , которая направляет исследование объекта и накапливает знания о нем. Восприятие избирательно не благодаря специальному механизму внимания – фильтру , а благодаря тому, что процесс восприятия направляется схемой. «Распределение внимания» между двумя видами деятельности рассматривается как координация соответствующих схем. Обучение одновременному выполнению двух изначально мешающих друг другу видов деятельности ведет к снятию «ограничений внимания» даже без достижения автоматизации . (М. В. Фаликман)

ПЕТРОВСКИЙ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ(1924–2006) – рос. сов. психолог. Участник Великой Отечественной войны. Защитил кандидатскую диссертацию «Психологические воззрения А. Н. Радищева» (1950), с 1952 г. работал на кафедре психологии Московского пединститута, в 1966 г. стал ее заведующим. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию «Пути формирования основ советской психологии». П. уже в начале 1960-х гг. отвергает представление о педологии как о «лженауке». В 1976 г. П. становится вице-президентом АПН СССР. В 1991 г. назначен президентом-организатором Рос. академии образования, а с 1992 по 1997 г. был ее президентом.

Под общей ред. П. и М. Г. Ярошевского подготовлены: «Краткий психологический словарь» (1985), «Психология. Словарь» (1990). Работал над созданием энц. словаря «Психологический лексикон»; был консультантом фильмов «Семь шагов за горизонт», «Я и другие», «Чучело»; опубликовал свыше 1500 статей, учебников, учебных пособий, монографий, популярных книг (напр., «Беседы о психологии»), справочных изданий, многие из которых были переведены на иностранные языки.

П. – автор теории деятельностного опосредствования межличностных отношений личности в группе . Фигурируя первоначально под именем «стратометрическая концепция групп и коллективов», эта теория описывала различные уровни-слои внутригрупповой активности. Ядерный слой – деятельность, реализуемая группой. Включение групповой деятельности (ГД) в социально-психологический портрет группы – принципиально важная отличительная черта концептуальных разработок П. по сравнению с общепринятыми моделями описания групп в соц. психологии. ГД (ее ценности, нормы, организация и т. д.) порождает слой межличностных отношений, несводимый к функционально-ролевым контактам участников, а также к их чисто эмоциональным связям.

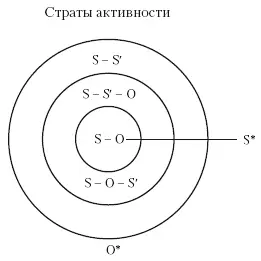

Ядерный слой ГД можно символизировать, используя обозначения: «S», «Ś», «S*» (субъекты: «данный», «ближний», «дальний»), «O» (объект ГД), «́» (отношение). Ядро ГД, т. о., представляет собой форму проявления субъект-объектного отношения, «ŚO». Ценность и продукты ГД локализованы за пределами самой группы, обращены к «дальним» (S*). Поэтому отношение субъекта к объекту ГД есть фрагмент целостного S-O-S* отношения. Отношения с «дальними», так же как и отношения между «своими», опосредствуются ГД. На рис. 8 изображены ядро и 2 других слоя активности группы.

Второй слой ГД – это межличностные отношения, возникающие в ГД и опосредствуемые ею. Среди феноменов, относящихся ко второму слою, лежащему между «ядерным» (деятельностным) и «поверхностным» (личностно-эмоциональным) слоями жизнедеятельности группы, отметим следующие:

1. Феномен коллективистского самоопределения– готовность личности противостоять давлению группы, защищая при этом интересы, нормы и ценности группы. Эмпирически подобная готовность должна выявляться путем сравнения позиций (мнений, взглядов), высказываемых личностью в двух ситуациях: в условиях свободного волеизъявления и под воздействием ложной информации, якобы отражающей мнение группы, а в действительности идущей вразрез с ним. Т. о. удается отличить конформных индивидов от тех, кто осуществляет акт самоопределения (исследования И. А. Оботуровой и А. А. Туровской). Вторые противостоят тем, кто всегда «за», и тем, кто всегда «против». Этот феномен составляет альтернативу как конформизму, так и нонконформизму.

2. Опосредствованность «мотивационного ядра» межличностных выборов целями и задачами ГД.Процедура выявления такого ядра (разработка В. А. Петровского) предполагает сопоставление рядов, полученных в результате: а) реализации индивидом социометрической процедуры (строится ранговый ряд индивидуальных предпочтений) и б) реализации процедуры оценивания (ранжирования) индивидом тех же членов группы по ряду оснований (интеллект, внешняя привлекательность, готовность оказать помощь, профессиональная компетентность, ответственность, чувство юмора и др.). При установлении меры связи между рядами «а» и «б» становится ясно, входят ли соответствующие личностные достоинства членов группы в мотивационное ядро выбора или нет, а также какова их возможная роль в предпочтении. Установлено, что содержание мотивационного ядра выбора партнера может служить показателем уровня развития группы как коллектива.

3. Референтность versus аттракция. Референтность, в отличие от аттракции , – это значимость другого человека как носителя мнений, позиций, взглядов. Идея референтометрии (исследование Е. В. Щедриной): испытуемый имеет возможность ознакомиться с мнением любого члена группы по поводу тех или иных значимых для него вопросов; число лиц, с мнением которых можно ознакомиться, строго ограниченно. Т. о., испытуемый поставлен в ситуацию выбора: чье мнение узнать в первую (вторую, третью) очередь. Выбранные в этих условиях лица образуют «значимый круг общения» – референтную группу. Примечательно, что корреляции между социометрическими и референтометрическими статусами индивидов являются низкими. Референтометрическая структура располагается» как бы под слоем межличностных отношений, основанных на эмоциональных связях.

4. Соучаствование– феномен групповой жизни, заключающийся в том, что члены группы защищают интересы других как свои собственные. Соучаствование (термин А. Н. Радищева) как деятельное отношение – это и сочувствие, и соучастие. Для его изучения создаются условия, в которых активность членов группы имеет двоякую направленность: преследование общей цели группы и предупреждение риска неблагоприятных последствий, затрагивающих одного или нескольких членов группы в процессе достижения цели. Повышение скорости выполнения задачи, что соответствует соревновательной цели ГД, повышает вероятность ошибок и возможность наказания. В одном случае наказываются все, в другом – только некоторые или кто-то один. Сравнивая особенности поведения группы в том и др. случае, определяется мера «действенной групповой идентификации» (таково первоначальное название феномена соучаствования, предложенное автором метода В. А. Петровским). Для развитых групп типичен феномен соучаствования, в группах низкого уровня развития участники охотнее рискуют другими «во имя общего блага» (исследования А. И. Папкина и др.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: