Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для производства оружия — тем более автоматического — частным заводам потребовалось бы существенное дооснащение или переоснащение, новые станки и инструменты, переподготовка рабочих. По словам генерала Е.З. Барсукова: «Не только простые рабочие, но мастера и даже большая часть инженеров гражданской промышленности… не представляли себе необходимость считаться с какой-то „тысячной дюйма“». А производство пулемета «Максим» требовало точности от 0,5 до 2 тысячных дюйма, пулеметного станка — от 2 до 5 тысячных дюйма. Так, допуск на диаметр канала ствола по полям нарезов составлял 0,0028, по дну нарезов — 0,0031 дюйма. Некоторые же части замка пулемета «Максим» «притирались» друг к другу с точностью лекал, по которым делались. Если для производства 3-линейной винтовки требовалось 106 деталей и 540 лекал, то для производства пулемета «Максим» — 282 отдельные части и 830 лекал, а его станка — 126 частей и 234 лекала. Плюс к тому производство одного пулемета «Максим» требовало 2448 операций, 2422 перехода, 700 рабочих часов и загрузки 40 станков в сутки. Чистое время производства одной винтовки — 35 часов, одного пулемета — 500 часов, пулеметного станка — 170 часов. Для изготовления пулеметных стволов использовали литую сталь с низким содержанием углерода и примесями марганца и вольфрама. Производство требовало специализированного оборудования. Невозможность постановки производства винтовок и пулеметов на частных оружейных заводах подтвердил и такой авторитетный эксперт, как директор Московского Императорского технического училища профессор В.И. Гриневецкий, изучив производство ИТОЗ. При самой большой действующей армии Россия имела наименее развитую промышленность.

Даже государственные оружейные заводы — Ижевский и Сестрорецкий, загруженные программой производства винтовок, не могли приступить к выпуску пулеметов и участвовали только в производстве отдельных частей. Новый пулеметный завод в России все же появился, но об этом — далее.

ИТОЗ с началом войны предпринял для увеличения производства оружия все доступные меры — удвоили число рабочих, перешли на круглосуточную работу, количество нерабочих дней уменьшили до двух в месяц. В 1915 году начали отзывать с фронта квалифицированных рабочих, которых успели призвать сразу после начала войны (приказ об освобождении рабочих оружейных специальностей от воинской повинности появился только 5 ноября 1914 г.). Для расширения производства провели реквизицию станков на ряде других заводов. Собственное точное машиностроение ограничивалось отделением того же Тульского оружейного завода, где в 1908 году начали постановку производства точных станков по английским и германским образцам. В 1910–1912 годах здесь выпускали до 100 станков в год для себя и других заводов, за годы войны выпуск довели до 600, с трудом обеспечивая собственно оружейное производство. С началом войны приобретение станков и приспособлений за границей стало крайне проблематичным, тем не менее в Англии, США, Японии, Франции смогли приобрести около 1000 станков. Под дополнительное оборудование занимались все площади. К концу войны на один станок приходилось около 3/4 саженей вместо двух, положенных по норме.

Необходимость срочного расширения производства была очевидна, и уже осенью 1915 года в Туле вступил в строй новый корпус для производства станковых пулеметов — того самого, строительство которого фирма «Инженерное дело» начала накануне войны и закончила даже досрочно — к 1 июня 1915 г. вместо 1 ноября. Здесь создали 1-ю и 2-ю пулеметные и пулеметно-сборочную мастерские. Они стали основой нового завода, который в Туле неофициально так и назвали — «Новый оружейный» или «2-й оружейный». Планировалось достичь на нем годовой производительности 1500 станков высокой точности, 14 000 пулеметов и 12 000 пулеметных станков. Приказ военного министра от 23 сентября 1915 г. определял основные положения последующего строительства. Работы разделили на три очереди и запланировали на 1916–1919 годы. На них отпустили 13 860 тыс. рублей. Руководил строительством П.П. Третьяков, ставший к тому времени начальником ИТОЗ. 28 октября 1915 г. он представил смету на «расширение пулеметного отдела завода», предусматривавшую закупку 800 новых станков, обещая достичь производства 45 пулеметов в день. Несмотря на все усилия, до выхода России из войны не довели до плана даже первой очереди, а 16 августа 1918 г. строительство завода приостановили (его возобновили по новому плану в 1923 году).

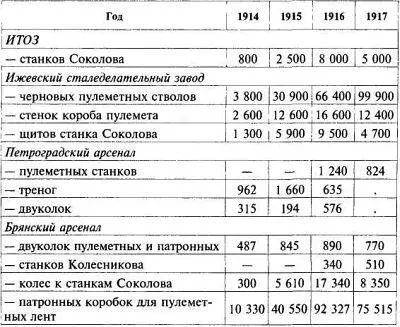

Увеличение выпуска пулеметов в условиях войны потребовало большого напряжения сил и больших средств. В марте 1915 г. дневной выход пулеметов на ИТОЗ вырос, по сравнению с довоенным, в 3 раза (в среднем 10,5 против 3,5), а станков Соколова — в 4 раза (6 против 1,5). Кстати, в начале 1915 года прекратились выплаты фирме «Виккерс». Кроме армии сохранялась потребность в пулеметах и на флоте — из 344 «Максимов», изготовленных в июле 1915 г., например, 40 штук ИТОЗ сдал Морскому ведомству. С вводом нового корпуса выход пулеметов заметно вырос, и в первой половине 1916 года был более чем в 1,6 раза больше, чем во втором полугодии 1915-го. Если за весь 1914 год ИТОЗ выпустил (округленно) 1200 пулеметов и 800 пулеметных станков, то за 1915 год — соответственно 4300 и 2500, за 1916 г. — 11 100 и 8000, 1917-й- 11 400 и 5000.

Тульский завод старались по возможности разгрузить хотя бы от производства пулеметных станков за счет расширения кооперации «казенных заведений». Так, сношением от 20 июня 1916 г. ГАУ предлагало дать наряды:

ИТОЗ — на 10 500 пулеметов и 6000 станков Соколова без колес и щитов, Петроградскому орудийному заводу — 2700 станков без колес и щитов, Ижевским оружейному и сталеделательному заводам — по 9000 щитов к станку Соколова, Брянскому арсеналу — 10 000 колес, еще 100 колес — мастерским Соединенного Петроградского училища судовых механиков. Петроградский орудийный завод изготавливал станки Соколова и до войны с производительностью 1,7 станка в день, в декабре 1914 г. увеличил их дневной выход до 2,7, а за 1916–1917 гг. изготовил 3900 станков. ИТОЗ за время войны выпустил всего 16 300 пулеметных станков. Ижевский сталеделательный завод изготавливал и отдельные детали к пулемету «Максим» — так, в январе 1917 г. он получил наряд на изготовление 3000 пар стенок короба к пулемету. Заказы на вьючные приспособления для пулеметов с 1915-го получал Сестрорецкий оружейный завод. Объемы выпуска станков, отдельных частей пулеметов и станков, двуколок и патронных коробок можно оценить по таким цифрам отдельных предприятий (по B.C. Михайлову и Е.З. Барсукову):

Частную промышленность попытались привлечь хотя бы к производству пулеметных станков. ЦВПК отчитался в декабре 1916 г., что среди распределенных им заказов ГАУ было «4000 станков системы генерал-майора Соколова», из них 500 — Самарскому ВПК, 2000 — Петроградскому окружному ВПК, 1500 — Московскому ВПК. Земгору (Союзу городов и земств) еще 10 октября 1915 г. выдали заказ на 100 вьючных приспособлений для пулеметов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: