Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

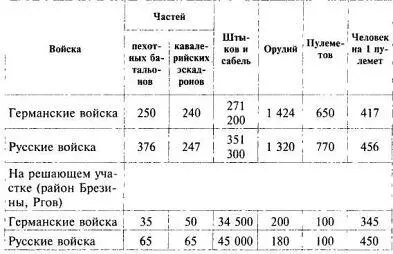

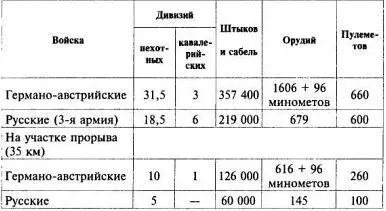

Можно взглянуть на насыщенность войск огневыми средствами к началу Лодзинской операции (конец октября 1914 г.):

Насыщенность войск пулеметами и орудиями пока различается незначительно. К тому же развиваются оборонительные позиции русских соединений. Так, в 9-й и 32-й пехотных дивизиях 3-й армии, 21-й и 52-й дивизиях 4-й армии, 46-й и 73-й дивизиях 9-й армии в обороне на главной позиции появляются две сплошные линии окопов с вписанными в них взводными и ротными опорными пунктами, на тыловой позиции — одна-две линии окопов. Пулеметы целиком располагали в первой линии окопов, распределяя равномерно по фронту. Перед главной позицией могли оборудовать проволочные препятствия. Наступление противника встречали ружейно-пуле-метным огнем перед фронтом обороны.

Интересен бой трех русских полков (105-го, 106-го и 108-го) 27-й пехотной дивизии 3 февраля 1915 г. за деревню Махарце близ Августова. Полки пошли в наступление, но и германский 138-й полк 42-й пехотной дивизии также двинулся в атаку, ведя пулеметный огонь. Русские части подтянули пулеметы в стрелковые цепи и их огнем заставили противника отступить в деревню, откуда он открыл интенсивный огонь, в том числе пулеметный. Русская пехота продвигалась к деревне под прикрытием своего пулеметного огня. По германской батарее близ деревни был открыт ружейный и пулеметный огонь с фланга, в результате батарея потеряла почти всю прислугу и не смогла оттянуть орудия. Выбив противника из деревни в ходе штыкового боя, русские части заняли выгодные высоты за деревней и преследовали отступающего к лесу противника ружейным и пулеметным огнем. Два пулемета, выдвинувшись вперед, заняли новую позицию и открыли огонь по правому флангу противника на опушке леса, заставив его отойти. То есть пулеметы продвигались за пехотными цепями на протяжении всего боя, поддерживая и прикрывая их своим огнем. Среди трофеев русских частей в этом бою были 13 орудий и 9 пулеметов.

Стороны все еще пытаются решать свои задачи в основном наступлением. В 1915 году в наступлении на смену цепям приходят волны, следующие одна за одной из глубины. Волны должны были обеспечить продвижение пехоты на всю глубину полосы обороны, хотя такой боевой порядок замедлял движение пехоты в атаку, наращивания силы удара не получалось. Зато активнее применялись пулеметы. Германские части, например, продвигали свои пулеметы в промежутках между наступавшими волнами пехоты. Артиллерийская подготовка атаки становится намного сильнее, а пулеметы обороны оказываются в числе главных целей артиллерии. О том, какое значение придавалось артиллерии в наступательных действиях противника, можно судить по такому соотношению сил сторон к началу Горлицкого прорыва германо-австрийских войск, т. е. к 19 апреля 1915 г.:

В целом в русских войсках 1 пулемет здесь приходился на 365 человек, у германо-австрийских — на 542 человека. Правда, на участке прорыва у германо-австрийцев, не считая превосходства в артиллерии и количестве боеприпасов, на 1 км фронта приходилось 7,4 пулемета, у русских — 2,9. Но отсюда видно также, что и на начало 1915 года по насыщенности войск пулеметами русская армия практически не уступала противникам — Германия еще не провела мобилизации своей промышленности. А вот с боеприпасами было хуже. Перед началом отхода русских войск на восток, 7 мая 1915 г., главнокомандующий Юго-Западного фронта Иванов докладывал начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего Янушкевичу, что остающийся в его распоряжении запас легких снарядов и ружейных патронов не покрывает даже четверти некомплекта их в войсках и полевых парках. И — получил указание о необходимости резко ограничить расход ружейных патронов. Хотя недостаток патронов и не был основной причиной отхода войск из Галиции, он сыграл свою роль.

Во время Наревской операции июня — июля 1915 г. наступавшие германские войска натолкнулись на позиции 1 — й армии из двух линий обороны и тылового оборонительного рубежа. Однако полностью была подготовлена только первая линия, включавшая окопы полного профиля, проволочные заграждения и различного рода убежища. Но ни инженерное оборудование, ни стойкость и упорство русских войск не могли и здесь компенсировать нехватку патронов. «Непреодолимость» обороне мог придать, прежде всего, ружейно-пулеметный огонь. Русским войскам пришлось отойти к Нареву, хотя и здесь германским войскам не удалось полностью выполнить поставленные задачи.

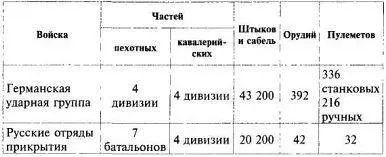

К началу германского прорыва севернее Вильно, на стыке Северного и Западного русских фронтов, 27 августа 1915 г. соотношение сил на участке прорыва было следующим:

Даже с учетом того, что русские части представлены в основном кавалерией, насыщенность пулеметами в германских частях здесь значительно больше. Заметим к тому же растущую роль ручных пулеметов в германской армии. Русская же армия пока имела ручные пулеметы (ружья-пулеметы) в очень небольшом количестве.

В 1915 году, когда русская армия несла на себе главную тяжесть боев, пулеметчикам часто приходилось брать на себя прикрытие отхода. «Строевой устав пулеметных команд» 1912 года, опираясь на опыт Русско-японской войны, уже писал, что при отходе обороняющегося «часть пулеметов, жертвуя собою, остается на позиции до последней возможности и огнем с близких дистанций парализует порыв наступающего, облегчая отступление своих».

И пулеметчики нередко жертвовали собой, прикрывая отходы не только подразделений, но и частей. Поручик 7-го драгунского Кинбурского полка Стасенко получил Георгиевский крест IV степени за то, что в бою 4 ноября 1914 г., прикрывая со взводом конно-пулеметной команды отход казачьего полка и будучи тяжело ранен (практически весь взвод погиб), отстреливался из пулемета от наседавших австрийцев, пока не потерял сознание. При отступлении 8-й армии с Карпатских гор в 1915 году ее командующий А.А. Брусилов приказал оставить в окопах полковые команды разведчиков с несколькими пулеметами, а остальным войскам скрытно отходить «в строгом порядке» с наступлением темноты. При отходе 1-й и 3-й Финляндских стрелковых дивизий к г. Стрый противник, заметив отход, пытался атаковать отходящие русские части, но был остановлен. Отход прошел беспрепятственно. Разведчики с небольшим числом пулеметов и орудий сутки сдерживали наступление противника в горных дефиле. Хотя многие пулеметы были потеряны. С другой стороны, в кавалерийских полках стали создаваться импровизированные «летучие пулеметные команды», которые в ходе боя с большим риском буквально выбрасывались перед фронтом обороны, чтобы нападать на артиллерию противника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: