Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во главе такой команды 3-го Хоперского полка отличился сотник Шкуро. В боях под местечком Таржимехи, когда казаки пошли в контратаку в пешем строю, он с пулеметной командой под артиллерийским огнем вылетел во фланг цепям германской пехоты и трем батареям и осыпал их фланговым огнем из «Максимов». Атака противника была сорвана.

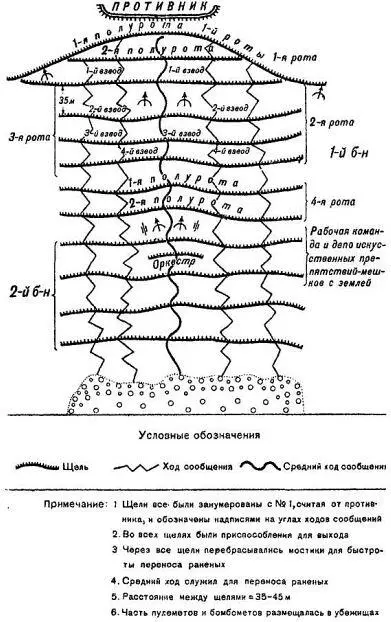

До осени 1915 года на Русском фронте преимущественно еще велась маневренная оборона с широким применением контратак и маневра частями. Русский фронт Первой мировой войны был более подвижным, чем Западный, в том же 1915 году и здесь вполне оправдали себя позиционные формы. Линии узких окопов, в которых — за недостатком пулеметов — громоздили «забор из винтовок», чтобы достичь максимально возможной плотности огня перед фронтом обороны, уже не отвечали своей задаче. Артиллерийский огонь противника, быстро засыпавший такие позиции шрапнелью, осколками и землей, заставил развивать главную позицию обороны в глубину, постепенно отходя от линейной тактики. Теперь она включает три разнесенные в глубину линии окопов, от внезапных нападений ее обеспечивают проволочные заграждения в несколько рядов, прикрываемые плотным ружейно-пулеметным огнем. На открытых местах для передвижения оборудуются ходы сообщения. Разумеется, развитая система траншей и заграждений образовывалась там, где войска надолго оставались на одном месте. Скажем, войска 8-й армии Юго-Западного фронта даже летом 1915 года не могли создавать ничего большего чем «окопы примитивного свойства», поскольку перемещались с места на место. Соответственно, на одних участках фронта оборудовались пулеметные гнезда с козырьками, навесами и бойницами, на других пулеметы перед атакой противника просто поднимались со дна окопа на бруствер окопа.

Осенью 1915 года на Русском фронте воюющие стороны переходят к позиционной обороне, глубже зарываясь в землю на виду друг у друга и совершенствуя свои позиции. Главная и тыловая позиции русской обороны теперь включали две-три траншеи полного профиля, оборудованные пулеметными гнездами и ходами сообщения, допускавшими маневр подразделениями, включая пулеметные расчеты. Широкое распространение получили блиндажи и убежища с прочными дерево-земляными перекрытиями. Войска той же 8-й армии зимой 1915–1916 гг., по словам А.А. Брусилова, «стоя все время на одних и тех же позициях», получили возможность совершенствовать их. В результате «каждая укрепленная полоса имела от трех до четырех линий окопов полного профиля с многочисленными ходами сообщения. Строили также пулеметные гнезда и убежища, но не использовали для этой цели, как германцы и австрийцы, железобетон, а строили убежища, зарываясь глубоко в землю и прикрываясь сверху несколькими рядами бревен с расчетом, чтобы такой потолок мог выдержать 6-дюймовый снаряд».

Кроме лучшего укрытия пулеметчиков такие позиции позволяли быстрее готовить пулеметы к бою и удобнее вести прицельный огонь. Маскировка пулеметных гнезд и позиций в целом пока еще была слабой. Окопы еще часто строят по гребням возвышенностей, пулеметы располагают на высотах, рассчитывая на лучшее наблюдение и обстрел и игнорируя уязвимость таких позиций от огня противника. А.А. Свечин, вспоминая о действиях пулеметчиков 6-го Финляндского полка, которым командовал с августа 1915 г., пишет, что немцы сосредотачивали на стреляющих пулеметах настолько интенсивный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь, что у выдвинутых в первую линию на высоты пулеметов «наводчики… выбывали в каждом бою чуть ли не на 50 %, преимущественно убитыми; сильно страдала даже материальная часть: пробивались кожухи и вытекала вода».

В то же время поле боя продолжало «пустеть» — боевые порядки наступающей пехоты более расчленяются по фронту и в глубину, пехота начинает передвигаться мелкими подразделениями, перебежками, оставляя обороняющемуся меньше времени на прицеливание и поражение целей. Передовые траншеи противников оказывались друг от друга на расстоянии одного броска пехоты и находились под постоянным наблюдением и обстрелом. Все более широкое использование артиллерии и других «технических средств борьбы» только повышало значение ближнего боя пехоты. Тем более требовались скорострельность и быстрота маневра огнем оружия пехоты, чтобы успеть выпустить наибольшее количество пуль по целям, обнаруживающим себя внезапно, в считаные секунды. Все это заставляло уделять больше внимания фланговому и перекрестному огню пулеметов, который позволял прикрыть фронт меньшим числом пулеметов, при этом лучше замаскировать сами пулеметы. Стоит отметить, что русская армия стала уделять внимание такому огню пулеметов раньше, чем ее союзники и противники. В то время как на Западе, по замечанию майора Вогера, еще в 1916 году «значительное число пулеметов стреляло в направлении, перпендикулярном фронту», русские части уже в 1915 году делали «изломы» в начертании траншей — именно для фланкирования позиций огнем, а в январе 1916 года «Наставление для укрепления позиций» в 7-й русской армии, например, вводило изломы траншей как обязательное требование.

В 1916–1917 гг. оборона становится более глубокой и способной противостоять массированным ударам противника, наносимым на узких участках фронта.

Плотность огня в обороне росла. По опыту войны была выработана норма, согласно которой «для борьбы с хорошо организованной атакой» достаточно создать перед передним краем обороны плотность ружейно-пулеметного огня 5 пуль на 1 м фронта в минуту. По расчетам для получения такой плотности на 1 км фронта нужно было разместить 1 батальон с 10 станковыми пулеметами в первой линии. И если в 1915 году в обороне русских войск на 1 км фронта обороны пехотной дивизии приходилось в среднем 1,3–1,6 пехотного батальона, до 3 пулеметов и 4–5 орудий (с учетом приданных и поддерживающих), то в 1916–1917 годах — 1,6–2 пехотных батальона, 10–15 пулеметов и до 5–8 орудий.

Насыщение обороны пулеметами в сочетании с искусственными препятствиями и траншеями позволило увеличивать и ширину, и глубину обороны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: