Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

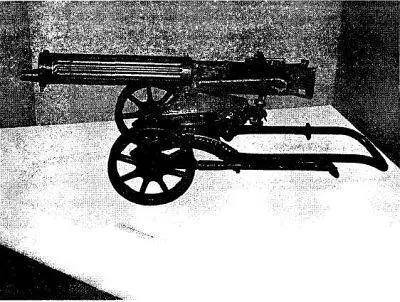

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

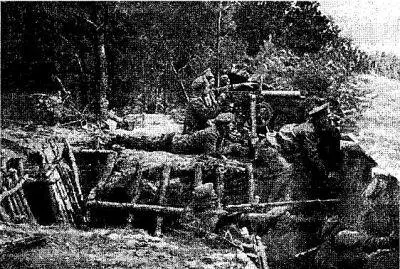

Постоянное наличие на позиции противника неподавленных пулеметов накладывало существенные ограничения на движение своей пехоты в атаку. Так, согласно русским положениям на 1916 год, пехотная рота, сближаясь с противником, должна была делать несколько остановок, окапываясь на каждой и пополняя цепь — на расстоянии 1400 шагов от первой линии противника (действительный ружейный огонь), 800 шагов, 400 шагов. Передвижение от 800 до 400 м совершалось перебежками поодиночке и даже переползанием, от 400 до 50 шагов — преимущественно переползанием. С 50 шагов пехота по команде ротного командира бросается в атаку. Если роте придавались пулеметы, они «до выяснения места и времени их применения» держались при ротном резерве, в цепь для стрельбы выдвигались по приказанию командира роты. Строевой устав пехоты определял: «Пулеметы, при движении роты в атаку, продолжают обстреливать противника, пока двигающиеся взводы не закроют им огня; после чего, если не последует особого приказания, они снимаются с позиции и следуют за ротою, чтобы быть наготове немедленно вновь открыть огонь, как только к тому представится возможность». Причем требовалось, чтобы в бою «на расстояниях действительного неприятельского огня» они были «хорошо укрыты от взоров и выстрелов противника». И движение «вслед за ротою», и укрытие «от взоров и выстрелов» было непросто обеспечить с громоздкими станковыми пулеметами.

Пулеметы применялись и отрядами, направлявшимися в тыл противника. Так, 25 августа 1915 г. командующий Северным фронтом генерал Рузский одобрил отпуск «формирующейся при 3-м армейском корпусе партизанской сотне» двух вьючных пулеметов «Максим», четырех ружей-пулеметов, ручных гранат и подрывных патронов «для взрыва и порчи мостов и железных дорог». Впрочем, по мнению профессионального кавалериста генерала Брусилова, в условиях сложившегося позиционного фронта толку от конных «партизанских» сотен и эскадронов было немного даже при таком усилении. А вот ночные нападения на ближайший тыл противника пеших отрядов с пулеметами бывали довольно удачны. Например, 27 февраля 1916 г. 600 пехотинцев под командованием капитана Щепетильникова (40-й пехотный Колыванский полк) при 16 пулеметах «Кольт» и 8 ружьях-пулеметах в темноте перешли по льду озера Нарочь, внезапным налетом захватили четыре германские батареи, привели в полную негодность 14 орудий, взяли пленных и смогли отойти под огнем к своим позициям, потеряв около четверти отряда.

Нередко, впрочем, удавались и внезапные атаки кавалерии под прикрытием пулеметного огня. Любопытен бой за деревню Блудники в полосе 12-го армейского корпуса 27 июня 1917 г. Находившаяся в авангарде 3-я черкесская сотня Кавказской конной дивизии в конном строю переправилась через реку Ломница и атаковала спешенных венгерских гусар, отбросив их от переправы и деревни. При этом сотню постоянно прикрывали огнем через головы четыре пулемета 6-й конно-пулеметной команды штабс-капитана Ананьева отряда Балтийского флота. Кавказцы вместе с балтийцами-пулеметчиками закрепились в занятой деревне и ночью передали ее подошедшей пехоте.

О ДЕЙСТВИЯХ ПУЛЕМЕТЧИКОВ В БОЮ

Стоит подробнее сказать о действиях при пулемете, к которым готовили расчеты. Выше уже указывалось, что прислуга каждого пулемета составляла 10 человек. Из них «боевую часть» или собственно расчет пулемета составляли унтер-офицер и номера 1 (наводчик), 2 (помощник наводчика), 3 и 5 (подносчики патронов).

На позиции № 1 должен был располагаться за пулеметом, № 2 — справа от пулемета для подачи ленты, № 3 и № 5 — позади них, унтер-офицер (с биноклем) — по обстановке, дальномерщик — по указанию командира. Однако ситуация с дальномерами в русской армии оказалась напряженной — для пулеметных команд их не хватало, и дальномерщик обычно выполнял задачи подносчика патронов. Двуколки (или вьюки, если пулемет и патроны доставлялись на них) отводились в укрытие или на расстояние, указанное командиром.

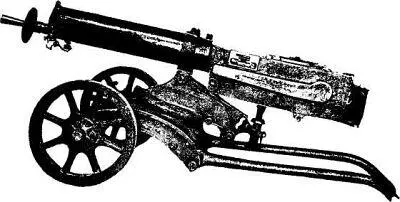

Для стрельбы лежа — ноги станка Соколова расчет подгибал назад, обойму с катком и подушкой (если она была) укладывал на хобот, сошник хобота упирал в грунт. Для стрельбы сидя — ноги станка откидывали вперед и разводили в стороны в зависимости от необходимой высоты установки, подушка лежит поверх катка, образуя сиденье для наводчика. Для установки на бруствер окопа хобот станка подгибался вперед, ноги назад — подобно положению для переноски или крепления на вьюк, только подушка на конце хобота (или сам хобот) не крепилась ремешком к кожуху ствола. При сложенном вперед хоботе станок упирался в грунт концами соединений хобота с дугами остова. Пулемет на треножном станке «Виккерс» обр. 1910 г. для стрельбы лежа мог ставиться на ноги или катки. В первом случае передние ноги станка вытягивали вперед, во втором — назад и привязывали к задней ноге ремнем.

Достигнув с пулеметом на станке Соколова позиции, на позиции помощник наводчика (№ 2) разворачивал пулемет за хобот в сторону цели и упирал сошником в землю, наводчик (№ 1) разворачивал вертлюг и устанавливал в нужное положение стол станка. Подготовка пулемета к стрельбе, согласно Уставу, сводилась к следующим действиям. Наводчик принимал удобное для действия положение, направлял пулемет в сторону цели, поднимал прицел. В это время его помощник открывал пробку пароотводного отверстия и прикреплял к пулемету пароотводную кишку, открывал крышку патронной коробки, ставил коробку правее приемника пулемета на землю (если стрельба производилась сидя — то на патронную коробку или на ящик) и подавал конец ленты наводчику, направляя ее в катушку. Наводчик пропускал наконечник ленты через окно приемника, брался правой рукой за рукоятку пулемета, посылал ее до отказа вперед и, приостановившись, протягивал ленту на один патрон, отпускал рукоятку, потом снова посылал ее до отказа вперед (тем самым досылал первый патрон в патронник) и протягивал ленту влево еще на один патрон. Пулемет был готов к стрельбе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: