Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

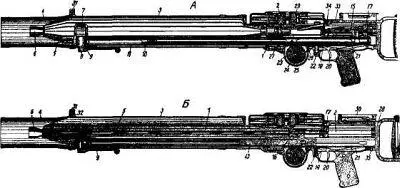

На кожухе со смещением вправо крепились мушка и секторный прицел. Имелась выточка под обойму складной двуногой сошки.

ТТХ ручного пулемета «Мадсен» («ружья-пулемета обр. 1902 г.»).

Патрон — 7,62 мм обр. 1891 г. (7,62x54R)

Масса пулемета со снаряженным магазином и сошкой — 8,92 кг

Длина пулемета — 1120 мм

Длина ствола — 590 мм

Прицельная дальность — 1705 м (2400 шагов)

Темп стрельбы — 400 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 180–200 выстр./мин.

Высота линии огня — 675 мм

Питание — коробчатый магазин на 25 патронов

Масса пустого магазина — 0,4 кг

Масса сошки — 0,5 кг

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Льюис»

Пулемет был разработан американским конструктором С. МакКленом при активном участии подполковника армии США О.М. Лиссака. Не сумев самостоятельно получить заказы и начать производство нового оружия, разработчики продали патентные права на него образовавшейся в Баффало «Аутоматик Армз Компани». Последняя обратилась к полковнику И.Н. Льюису с просьбой довести систему до работоспособного состояния. В 1911 году Льюис представил пулемет начальнику Штаба армии США и в Секретариат по военным делам, но Управление вооружений не сочло новое оружие достаточно интересным для армии. Льюис отправился в Бельгию, где и смог поставить его на производство.

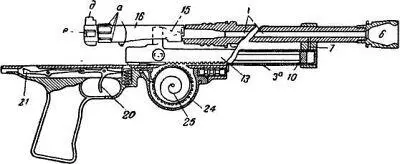

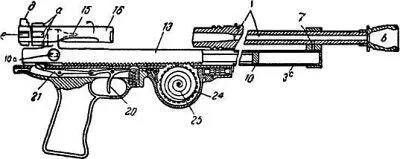

Пулемет имел газовый двигатель автоматики с отводом пороховых газов через поперечное отверстие снизу ствола. В газовую камеру снизу ввинчивался газовый регулятор с двумя отверстиями разного диаметра. Запирание канала ствола производилось поворотом затвора, имевшего четыре боевых выступа в задней части остова. Поворот затвора производила стойка газового поршня, скользившая в винтовом пазе остова. На той же стойке жестко монтировался ударник. Рукоятка перезаряжания вставлялась в шток поршня справа или слева.

Характерными чертами были улиткообразная (спиральная) возвратно-боевая пружина, дисковый магазин сравнительно большой емкости без пружины подавателя и система воздушного охлаждения ствола. Возвратно-боевая пружина помещалась в специальной коробке снизу и приводила во вращение шестеренку, сцепленную с зубчатой рейкой поршня.

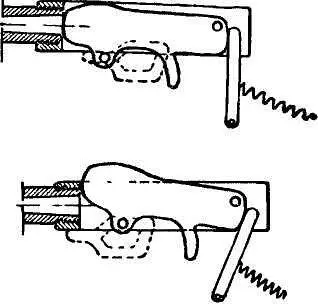

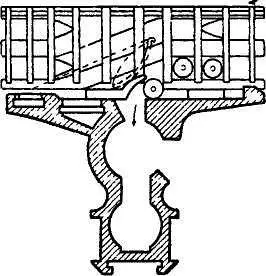

Спусковой механизм допускал только непрерывный огонь и собирался в спусковой коробке, крепившейся к ствольной коробке выступом и защелкой. При нажиме на спусковой крючок он поворачивал спусковой рычаг, шептало рычага выходило из-под боевого взвода штока поршня. Выстрел с заднего шептала способствовал ведению интенсивного огня без опасности самовоспламенения патрона в нагретом патроннике. Предохранителем от случайного выстрела служила планка, перекрывавшая прорезь ствольной коробки и запиравшая рукоятку перезаряжания.

Система питания была определенной попыткой совместить схему «карусельных» магазинов старых картечниц Гатлинга с приводом от подвижной системы (подобно ленточному питанию) и полностью синхронизировать работу механизмов. Дисковый магазин включал открытую снизу чашку, разделенную выступами боковых стенок и внутренними стержнями на 25 секторов, в которых по радиусу в два ряда укладывались патроны. Смонтированный в ствольной коробке механизм подачи состоял из подавателя, собачки с пружиной, двух ограничителей и языка с направляющей пластинкой и ее пружиной. Снаряженный магазин центральным отверстием надевался (стрелкой вперед) на стакан ствольной коробки. При этом первый патрон оказывался напротив пластинки языка и упора. Затвор при движении назад выступом своего хвоста скользил по криволинейному пазу подавателя, поворачивая его влево. Подаватель поворачивал чашку магазина на один шаг. Пластинка языка отжимала патрон в приемное окно коробки. При движении затвора вперед его боевая личинка подхватывала этот патрон, а подаватель поворачивался вправо, его собачка заскакивала за следующий выступ чашки магазина. Поскольку при вращении чашки втулка магазина оставалась неподвижной, патроны, скользя вершинами пуль по ее винтовому пазу, опускались вниз так, что с каждым поворотом под пластинку языка ставился новый патрон.

Охлаждение выполнено по сифонной схеме. На ствол надевался алюминиевый радиатор с высокими продольными ребрами, укрытый цилиндрическим кожухом. Спереди кожух сужался и выходил за дульный срез ствола. При выстреле пороховые газы образовывали разрежение в дульной части, в результате воздух с казенной части интенсивно продувался через радиатор.

Прицел — складной рамочный, с диоптрическим целиком и установочным винтом. Треугольная мушка монтировалась на соединительном кольце кожуха. Сошка к пулемету была принята жесткая треугольная с вилкой и соединительной тягой с хомутом, на кожух могла крепиться вилкой вперед или назад; в первом случае повышалась устойчивость, во втором — сектор обстрела, да и места на бруствере окопа требовалось меньше. «Льюис» допускал стрельбу в движении с использованием ремня, но только от бедра, так что «прицельностью» такая стрельба не отличалась. Прицельную стрельбу ручные пулеметы Первой мировой войны допускали только с упора. Треножный станок к пулемету

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: