Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Льюис» имел одну заднюю и две передние ноги с башмаками и сошниками. В Россию такой станок поставлялся в незначительном количестве.

«Льюис» был тяжеловат — почти половина от массы станкового «Виккерс», но из всех ручных пулеметов Первой мировой войны оказался самым «долгослужащим».

В Великобритании уже через месяц после сухопутной Мк 1, в ноябре 1915 г. была принята авиационная модификация «Льюис» Мк 2. Она отличалась второй рукояткой управления на месте приклада, кольцевым прицелом, на части пулеметов укорачивали кожух и радиатор, ставили конический пламегаситель.

На вооружении русской армии состояла, кстати, еще и 37-мм автоматическая пушка МакКлена, относившаяся к «траншейной» артиллерии, среди главных задач которой была борьба с пулеметами противника.

ТТХ ручного пулемета «Льюис» модели 1915г.

Патрон —.303 «бритиш сервис» (7,71x56R)

Масса оружия без патронов и сошки — 10,63 кг

Масса магазина с 47 патронами — 1,8 кг

Длина ствола — 660 мм

Начальная скорость пули — 747 м/с

Прицельная дальность — 1820 м (2000 ярдов)

Темп стрельбы — 500–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 150 выстр./мин.

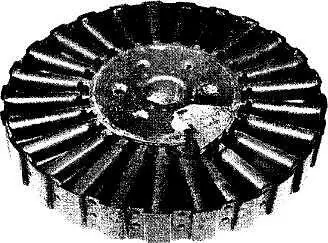

Питание — дисковый магазин на 47 патронов

Высота линии огня на сошке — 408 мм

Тип станка — треножный

Масса станка — 11 кг

Для выработки конструкции легкого ручного пулемета во Франции создали специальную комиссию во главе с артиллерийским полковником Шоша (его фамилия Chauchat, читалась также как «Шош»), еще до войны предлагавшим свою автоматическую систему. В комиссию вошли конструктор Сутте и ответственный за производство Рибероль. За основу взяли систему венгерского конструктора Р. Фроммера — его винтовку с откатным двигателем автоматики и магазином на 20 патронов испытывали перед войной в Швейцарии. Уже в 1915 году новый пулемет поспешили принять на вооружение. Производство поставили на бывшем велосипедном заводе «Гладиатор», и оружие получило обозначение CSRG (Chauchat, Suttere, Ribeyrole & Gladiator). Подключили и другие мелкие заводы и мастерские.

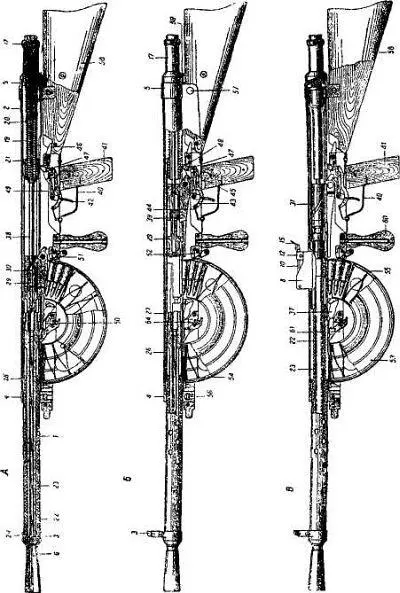

Автоматика пулемета работала по схеме отдачи ствола с длинным ходом. Подвижная система заключалась в трубчатом коробе, переходившем впереди в перфорированный кожух ствола. На ствол надевался алюминиевый радиатор с поперечными ребрами. Надульник напоминал пулемет «Мадсен» и давал дополнительный импульс отката. Запирание канала ствола производилось поворотом боевой личинки затвора с двумя боевыми выступами.

После выстрела подвижная система под действием отдачи шла до крайней задней точки. Стебель затвора задерживался на боевом взводе, а ствол под действием своей пружины возвращался в переднее положение, увлекая за собой боевую личинку. Поскольку стебель оставался неподвижным, винтовые выступы хвоста личинки поворачивали ее, выводя из зацепления со ствольной коробкой. Происходило отпирание канала ствола. После расхождения ствола и затвора на соответствующее расстояние происходило отражение стреляной гильзы в окно коробки. По приходе ствола в переднее положение затвор срывался с боевого взвода и под действием своей пружины шел вперед, досылал в патронник очередной патрон, стебель поворачивал боевую личинку, ударник разбивал капсюль патрона.

Спусковой механизм собирался в особой коробке. Выстрел производился с заднего шептала. Флажок неавтоматического переводчика-предохранителя располагался слева над пистолетной рукояткой — поворот флажка вверх соответствовал одиночному огню, поворот вперед — автоматическому, вниз — постановке на предохранитель (запиралось шептало). Имелся и автоматический предохранитель в боевой личинке затвора.

Патрон с выступающей закраиной и выраженной конусностью гильзы заставил выполнить коробчатый магазин однорядным и с малым радиусом кривизны — он имел форму полукольца. Для надежной подачи патрона пришлось принимать дополнительные меры. Вывод патрона из магазина, его направление в патронник и освобождение ствола от ствольной задержки производил специальный досылатель, к которому крепилась рукоятка перезаряжания, качающийся лоток в остове направлял патрон при подаче. Первоначально магазин имел сплошные стенки, потом в них появились большие окна, облегчившие магазин, но повысившие опасность засорения системы (поскольку при стрельбе с сошки магазин находился над самым грунтом).

Секторный прицел был насечен до 2000 м, но эффективная дальность стрельбы была значительно меньше. Кроме пистолетной рукоятки имелась дополнительная рукоятка впереди спусковой скобы. Управляемости пулемета способствовал и невысокий темп стрельбы.

Сошку поначалу сделали с высокими раздвижными ногами, желая обеспечить упор еще и при стрельбе с колена, но кроме громоздкости ничего этим не добились. Пришлось ставить простую складную сошку.

В целом «Шоша» был наименее удачным из массовых пулеметов Первой мировой войны. Длинный откат ствола, повышая надежность работы автоматики и экстракции стреляной гильзы, потребовал громоздкого короба, затыльник которого при упоре приклада в плечо находился почти у самого лица пулеметчика, грозя ударом при сильной отдаче. Удешевление и примитивизация сказались и на эргономике — обилие углов, выступающие головки винтов и заклепок, максимально упрощенные приклад и пистолетная рукоятка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: