Александр Тургаев - Политология: хрестоматия

- Название:Политология: хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Тургаев - Политология: хрестоматия краткое содержание

Настоящее издание включает в себя широкий спектр произведений от философских трактатов мыслителей древности, посвященных исследованию политики, и классических политологических трактатов до работ современных авторов Их изучение поможет читателю глубже понять основные проблемы политической науки, а также то, над чем работают современные ученые-политологи Вошедшие в хрестоматию отрывки произведений для удобства объединены в разделы, названия которых соответствуют проблематике курса политологии Предлагаемое издание может быть полезно как тем, кто только начинает знакомство с основами политической науки, так и тем, кто хотел бы углубить и расширить свои познания в области политологии

Политология: хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аналогичные понятия используются современными теоретиками. Лассуэлл и Каплан атрибутируют политическую нестабильность расхождению между экспектациями и «степени... реализации ценностей для масс... Именно низкая степень реализации – несоответствие между реально занимаемой ценностной позицией и ценностью требуемой и ожидаемой – оказывает наиболее прямое воздействие». Золшан утверждает, что вся деятельность, включая революционную активность, начинается с «крайности», определяемой как «расхождение (для личности) между осознанно или неосознанно желаемым или ожидаемым состоянием событий и реальной ситуацией». Оба этих понятия исходят из предположений о состояниях ума революционных акторов, равно как и понятия, упоминавшиеся в предыдущем параграфе. Джонсон не делает такого рода предположений, идентифицируя «выведенную из равновесия социальную систему» как необходимую предпосылку революции, подразумевая под этим макроаналитическое понятие. Однако его выражения на индивидуальном уровне анализа можно без труда интерпретировать с точки зрения RD: она устанавливает расхождения между ценностными ожиданиями людей (на коллективном уровне – их ценностными структурами) и теми средствами, которыми они располагают для получения этих ценностей (на коллективном уровне – «паттернами адаптации к окружению» социальной системы и ее способностью «выполнить функциональные требования»).

Некоторые теоретики неявно используют понятия «фрустрация» или «депривация» для того, чтобы представить побуждение к коллективному насилию. Дэйвис атрибутирует революционные вспышки той фрустрации, которая проистекает из кратковременного спада в достижениях, следующего за длительным подъемом, который порождает экспектации своего продолжения. Подобно этому Лернер описывает разрыв между тем, чего люди хотят, и тем, что они получают, как «фрустрирование» и предполагает, что именно этот разрыв имеет революционные последствия. «Распространение фрустрации в регионах, развивающихся менее быстро, чем того хотелось бы живущим в них людям, может рассматриваться как глубокий дисбаланс между достижением и стремлением... Стремление обгоняет реальное достижение настолько далеко, что многие люди испытывают фрустрацию, даже если они имеют некоторый прогресс в продвижении к своим целям, вследствие того, что они получают гораздо меньше, чем хотелось бы». Крозье говорит, что есть один элемент, общий для всех мятежей, это фрустрация, определяемая как «неспособность кого-то сделать что-то, чего он очень сильно хочет сделать, в силу обстоятельств, находящихся за пределами его контроля». Фейерабенды ассоциируют политическую нестабильность с агрессивным поведением, о котором говорится, что оно меняется со степенью «системной фрустрации». Степень системной фрустрации – это отношение удовлетворения социального желания к конструкции социального желания, или, с точки зрения RD, расхождение между наличной ценностной позицией и ценностными экспектациями.

Козер связывал относительную депривацию с фрустрацией и применял эту связь к объяснению показателей самоубийства. Хозелиц и Уиллнер, расширяя различие между экспектациями и устремлениями, связывают депривацию с потенциалом революции: «Нереализованные устремления продуцируют чувства разочарования, но нереализованные экспектации находят свой выход в ощущениях депривации. Разочарование обычно терпимо; депривация часто нестерпима. Депривированный индивид чувствует побуждение к тому, чтобы исправить какими бы то ни было доступными средствами возникшие у него материальные и психические фрустрации. Поскольку разочарование может порождать семена начинающейся революции, депривация служит катализатором революционного действия».

Антропологическая литература, посвященная ответам американских индейцев на белое завоевание, также использует понятие депривации. К примеру, Нэш показывает, как может возникать депривация, будь то принятие или отвержение ценностей белых и их умений, и предполагает, что агрессивные компоненты индейской тактики выживания являются ответом на эту депривацию. Гешвендер относит мятеж американских негров 1960-х гг. к «относительным депривациям», определяемым в общепринятом социологическом смысле расхождения статуса в отношении референтной группы. Гальтунг, хотя и не пользуется понятием относительной депривации как таковым, относит агрессию внутри общества и между обществами к статусному расхождению или «неустойчивости ранга», что, в сущности, являет собой обобщенную перефразировку аристотелевского тезиса, с которого мы начали этот каталог понятий. Если люди или группы занимают высокий уровень в одном измерении стратификационной системы, но низкий в другом (например, они обладают высоким уровнем власти или образования, но низким доходом), то считается, что они склонны использовать агрессию для достижения высокой или равновесной позиции по всем измерениям...

Следовательно, социетальные условия, в которых искомые и достигаемые ценностные позиции находятся в приблизительном равновесии, могут рассматриваться как «нормальные», однако не всегда имеющие место в современном мире и образующие некую среднюю линию, от которой и производится оценка паттернов изменения. Можно определить три различных паттерна нарушения равновесия:

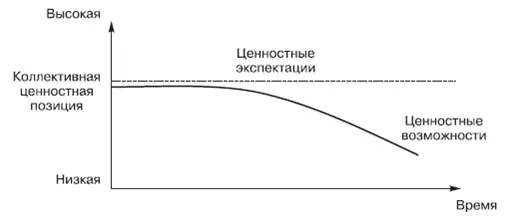

1) убывающая депривация, при которой групповые ценностные экспектации остаются относительно постоянными, а ценностные возможности воспринимаются как снижающиеся;

2) устремленная депривация, при которой возможности относительно статичны, в то время как экспектации возрастают или интенсифицируются;

3) прогрессивная депривация, при которой наблюдается существенное и одновременное возрастание экспектации и снижение возможностей.

Все три паттерна упоминались в качестве каузальных, или предрасполагающих, факторов политического насилия.

Модель, графически изображенная на рис. 1, представляет условия, при которых групповой консенсус относительно законно ожидаемых ценностных позиций с течением времени меняется слабо, a средний уровень доступных ценностных позиций существенно понижается. В таких обстоятельствах люди испытывают раздражение вследствие потери того, что когда-то имели или, как они считают, могли бы иметь; они испытывают RD относительно прошлых условий жизни. Ценностная позиция общества в целом может падать вследствие снижения производства материальных благ, снижения способности политической элиты обеспечить порядок или устранить кризис, вмешательства иностранного правления, а также потерь в социальной интегрирующей системе убеждений и сопутствующих норм деятельности. Ценностные возможности могут также падать в одном или более сегментах общества вследствие того, что их члены проиграли в абсолютном выражении в борьбе с другими группам за недостающие ценности. Примеры включают в себя воздействие прогрессивного налогообложения богатых и регрессивного налогообложения бедных; утрату политического влияния элитой и оппозиционными группами, недавно отстраненными от политической деятельности; снижение статуса и влияния, ощущаемое группами среднего класса по мере возрастания статуса групп рабочего класса. Ценностная позиция или потенциал конкретной группы также могут рассматриваться как приходящие в упадок не вследствие какого-либо сокращения или перераспределения общей суммы доступных ценностей, а вследствие сокращения числа возможностей, например в сфере занятости для работников неквалифицированного труда в высоко индустриализированных обществах, и недостатка устойчивых общинных связей у мигрантов, недавно прибывших в город из сельской местности...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: