Александр Тургаев - Политология: хрестоматия

- Название:Политология: хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Тургаев - Политология: хрестоматия краткое содержание

Настоящее издание включает в себя широкий спектр произведений от философских трактатов мыслителей древности, посвященных исследованию политики, и классических политологических трактатов до работ современных авторов Их изучение поможет читателю глубже понять основные проблемы политической науки, а также то, над чем работают современные ученые-политологи Вошедшие в хрестоматию отрывки произведений для удобства объединены в разделы, названия которых соответствуют проблематике курса политологии Предлагаемое издание может быть полезно как тем, кто только начинает знакомство с основами политической науки, так и тем, кто хотел бы углубить и расширить свои познания в области политологии

Политология: хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ряд теоретиков относят политическое насилие полностью или частично на счет убывающей депривации...

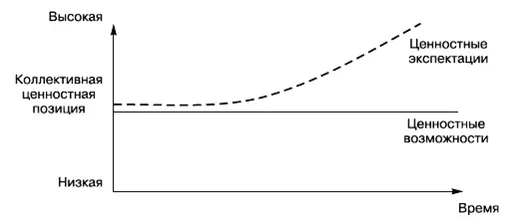

Модель устремленной депривации, изображенная на рис. 2, характеризуется возрастанием ценностных экспектаций без сопутствующего изменения в ценностной позиции или потенциале. Те, кто испытывает устремленную RD, не предвидят или не испытывают значительной потери того, чем они обладают; они приходят в раздражение от ощущения того, что не располагают средствами для достижения новых или возрастающих экспектаций. Рост ценностных экспектаций может отражать запрос все большего количества материальных благ и большей степени политического порядка и справедливости. Это может быть запрос новых ценностей, какими никогда прежде не обладали, таких как политическое участие для жителей колоний и личное равенство для представителей низших классов и кастовых групп. Кроме того, это может представлять собой интенсификацию (или усиление) претензий на ценностную позицию, которой раньше добивались слабо, например интенсификацию запросов на предметы роскоши среди тех, кто испытывает упадок общинной жизни на ранних этапах модернизации, и интенсификацию требований на доступ к позициям политической элиты среди восходящих слоев буржуазии в Европе XVII и XVIII вв. Степень и отчетливость ценностных экспектаций очень часто возрастают одновременно, но необязательно в тесной связи между собой. Например, современные запросы черных американцев на социальное равенство, сравнимые с требованиями, выдвигавшимися в 1940-х гг., являются отражением возрастания отчетливости статусных ценностей среди негров, сдвига от едва ощутимых стремлений к равенству к интенсивно возрастающему убеждению, что они заслуживают равенства здесь и сейчас, – опережающего возрастание степени искомого равенства.

Многие из источников возрастания ценностных экспектаций идентифицируются в исследованиях RD и политической нестабильности. Для некоторых традиционных народов простой показ лучшего в материальном смысле образа жизни или знание о нем предполагают возрастание экспектаций. В Европе периода Средневековья и раннего Возрождения рост индустриальных и коммерческих центров демонстрировал новые возможности, лежащие за пределами того, что могла предоставить жизнь крестьянина. Новые способы достижения этих возможностей привлекали отчасти избыточное население, но также и тех, кто был по тем или иным причинам не удовлетворен жизнью в феодальном поместье. «По мере расширения социальных и экономических горизонтов, нужда, нищета и зависимость переставали быть неминуемой долей простого люда». Особый случай демонстрации возможностей – это «относительная депривация» в узком смысле слова, т. е. размещение ценностных экспектаций по отношению к более высоким ценностным позициям какого-то другого индивида или группы. В частности, повышение уровня экспектаций нередко ускоряется демонстрацией примера других групп, положение которых улучшается, в то время как положение собственной группы остается без изменений. Броган наблюдал, как новые способы и новые богатства, порождаемые Индустриальной революцией, пробуждали революционный пыл у многих интеллектуалов. Люди, подобные Фридриху Энгельсу, «были шокированы тем парадоксом, что средства благосостояния возрастали и что прибыли этих благосостоянии все более и более вознаграждались». Расхождение между относительной долей благосостояния, которой обладает индивид или группа, власти и межличностных ценностей также особым образом соотносится многими теоретиками с политическим насилием, и среди них Аристотель, который писал, что источником предрасположенности к революции «является стремление к равенству, провоцирующее людей к мятежу, когда они полагают, что обладают малой долей... даже если эта доля равна той, что есть у немногих привилегированных, и именно стремление к неравенству или, другими словами, – к превосходству провоцирует к мятежу олигархов, когда они считают, что, несмотря на наличие неравенства, их доля не больше, чем у других, а равна ей или даже меньше»...

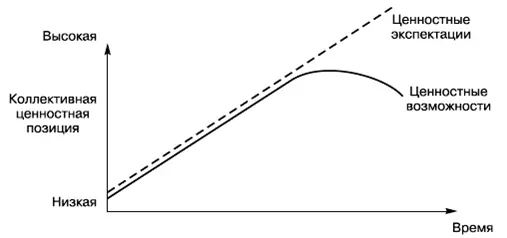

Третий паттерн RD, изображенный на рис. 3, – это обобщенная версия модели, предложенной Дэйвисом, который относит ее к гипотезе так называемой «j-кривой»: революции с наибольшей вероятностью происходят тогда, когда продолжительный период экономического и социального восходящего развития сменяется периодом резкого изменения его направления на обратное. Его можно рассматривать как особый случай устремленной RD, при котором долгосрочное, более или менее устойчивое улучшение ценностных позиций людей порождает у них экспектаций продолжения улучшения. Если ценностные возможности стабилизируются или начинают снижаться после такого периода улучшения, результатом этого становится RD. Этот паттерн наиболее распространен в обществах, претерпевающих одновременные системные и идеологические изменения. Такое воздействие может оказать экономическая депрессия в растущей экономике. То же самое относится к артикуляции идеологии модернизации в обществах, обладающих структурной ригидностью, которая препятствует выходу ценностной экспансии за пределы заданных рамок. Эта модель может быть также использована для классификации некоторых теорий революции, использующих понятие «социального изменения», которые в общей их форме постулируют, что политическое насилие является следствием снижения отзывчивости социальных структур, убеждений, норм или всех их вместе взятых на объективно происходящие изменения.

Дэйвис подчеркивает, что революционное состояние сознания требует «продолжительной, даже привычной, но динамичной экспектации более обширных возможностей для удовлетворения базовых потребностей», под которыми он подразумевает все типы ценностей – физических, социальных и политических. Кроме того, требуется «постоянная, неослабевающая угроза удовлетворению этих потребностей: не та угроза, которая реально возвращает людей в явное состояние борьбы за выживание, а то, что приводит их в ментальное состояние убежденности, что они не могут удовлетворить одну или более из своих базовых потребностей... Решающим фактором является смутный или конкретно осознаваемый страх, что фундамент, создававшийся в течение длительного времени, будет утрачен».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: