Вячеслав Пономарев - Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники

- Название:Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Данилов монастырь»8e2572b9-4e4b-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89101-363-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пономарев - Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники краткое содержание

Справочник «Православные посты и праздники» поможет верующим восполнить недостаток знаний о важнейших составляющих жизни православного человека. В первой части книги – «Православный храм» – были помещены сведения о внешнем и внутреннем устройстве храма, обо всем, что является принадлежностью храмового здания. Во второй части книги – «Таинства Православной Церкви» – рассказывалось об установлении Таинств, историческом развитии их чинопоследований, о месте, времени и порядке их совершения, а также давались практические рекомендации христианам, готовящимся к участию в том или ином Таинстве. В третьей части – «Обряды Православной Церкви» – были даны сведения о молебных пениях на разные случаи жизни, о смысле и целях водоосвящения, об обрядах, сопровождающих закладку и освящение храмового здания, обо всем, что связано со смертью и погребением христианина.

В четвертой части – «Православные посты и праздники» – рассказывается о постах и праздниках Православной Церкви, об их Божественном установлении и историческом развитии, о канонических правилах, регламентирующих многодневные и однодневные посты, о богослужебных особенностях праздничных дней, о классификации праздников и времен церковных, о традициях и обычаях, сопровождающих празднование.

В планах Издательства – работа над следующими частями справочника: «Священное Писание и Священное предание», «Иконопись», «Богослужение Православной Церкви» и другими.

Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ветхозаветная Пасха

Ветхозаветная Пасха (евр. Песах – миновать, обойти, перепрыгнуть) – праздник, установленный пророком Моисеем после избавления еврейского народа от египетского плена. После того как Иаков со своими сыновьями переселяется в Египет, он и в последующем его многочисленные потомки долгие годы проживают в этой стране. Но поскольку израильтяне все-таки оставались чужеземцами среди местного населения, их благополучие зависело от благосклонности к ним египетских фараонов. И наступил момент, когда местные правители стали усматривать в присутствии израильтян скрытую опасность.

Результатом такой перемены мыслей стало жестокое угнетение народа: каторжный труд в каменоломнях, на строительстве пирамид и городов и даже умерщвление всех младенцев мужского пола, рождающихся в еврейских семьях.

Пророк Моисей родился тогда, когда права на жизнь у еврейских мальчиков не существовало. Долго скрывая его от властей, родители вынуждены были, в конце концов, положить его в осмоленную корзинку из тростника и пустить в воды Нила. Господь не оставил младенца, и корзинку выловила купавшаяся неподалеку дочь фараона, которая взяла младенца к себе и дала ему имя Моисей («взятый из воды»). Мальчик жил при дворе фараона и воспитывался как египетский аристократ, зная, впрочем, о своей принадлежности к израильскому народу.

Возмужав, Моисей очень скорбел о неисчислимых тягостях своего народа. Увидев, как надсмотрщик избивает одного из его соплеменников, Моисей в праведном гневе умертвил египтянина. После этого он вынужден был убежать и поселиться в Синайской пустыне, где на горе Хорив глас Божий из горящего, но несгорающего куста, повелел ему вернуться в Египет и вывести свой народ из плена. Он возвратился в Египет и просил фараона отпустить народ на поклонение в пустыню, чему фараон воспротивился. Дальнейшие события, известные в истории под названием «Казни египетские», подробно описаны в книге Исход. Последняя «казнь» состояла в том, что ангел Господень ночью умертвил всех первенцев египетских от «человека до скота». Дома израильтян, дверные косяки которых были отмечены по повелению Божию кровью жертвенного агнца, были пропущены ангелом, и никто из народа израильского не пострадал. Событие это стало именоваться еврейским словом «Песах» – прохождение.

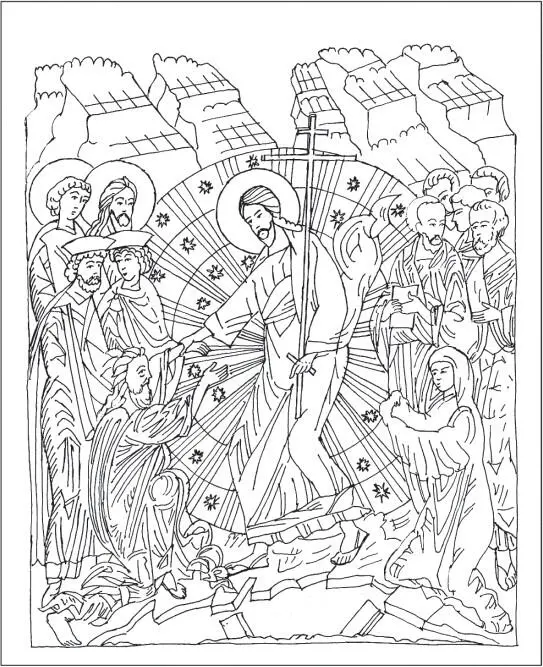

Светлое Христово Воскресение. Пасха

Не выдержав последнего Божиего прещения, фараон и весь Египет сами стали умолять израильтян о том, чтобы они ушли. Но когда это случилось на самом деле, фараон раскаялся и бросился в погоню за отпущенными рабами. Заключительный акт драмы разыгрался на узком перешейке Красного моря, где Господь сотворил одно из величайших чудес – «разделил воды» и израильтяне прошли по морю как по суше на другой берег. Бросившиеся же за ними на колесницах египтяне были покрыты волнами и погибли в пучине вод. Еврейская Пасха – это праздник избавления Израиля из египетского плена.

Новозаветная Пасха

Праздник Новозаветной Пасхи был установлен в апостольской Церкви почти сразу после спасительного события Христова Воскресения. В Древней Церкви пасхальные торжества объединяли собой две седмицы: предшествующую дню Воскресения, называемую Пасхой крестной, или Пасхой страданий, и последующую за ним – Пасху Воскресения. После Никейского собора (325 г.) эти наименования вышли из употребления и были введены новые названия – Страстная и Светлая седмицы, а самому дню Воскресения усвоено название Пасхи.

В первые века христианства Поместные Церкви праздновали Пасху в разное время: Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кесарийская и Римская – в первое воскресенье после еврейской; Малоазийские же, и в первую очередь, Ефесская, – одновременно с евреями, 14-го нисана. Разная практика празднования Пасхи в Восточных и Западных Поместных Церквах вызвала так называемые пасхалические споры. Попытка установить единый день празднования Пасхи для тех и других была предпринята при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом не увенчалась. Единообразие было установлено лишь на Первом Вселенском Соборе (325 г.), который постановил праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния и не ранее иудейской Пасхи. Послание равноапостольного царя Константина к не присутствующим на Соборе епископам гласит: «Здесь также рассуждаемо было о дне Святейшей Пасхи, и, по общему мнению, признано было лучшим праздновать оную всем и везде в один день…. Спаситель оставил нам один день нашего избавления… Пусть же благоразумие святости вашей размыслит, сколь непохвально и непристойно, чтобы в одни и те же дни иные постились, а другие делали пиршества, и по истечении дней Пасхи, те праздновали и наслаждались покоем, а сии хранили определенные посты…»

Пасха в Новозаветной Церкви имеет иной смысл и значение, чем тот же праздник в ветхозаветные времена. Если древние иудеи в день Пасхи праздновали память освобождения народа из египетского плена, то христианская Церковь посвящает этот день памяти Воскресения Господа Иисуса Христа. Кроме того, в христианстве первый день каждой седмицы также посвящается воспоминанию этого великого события. Последовательность последних дней Страстной Седмицы была такова: Тайная вечеря, суд Пилата, Распятие и Христова смерть происходили в канун дня еврейской Пасхи, а Воскресение Его – в первый день седмицы, следующий за главным ветхозаветным праздником (см. Мк. 16; 9). Седмичным днем празднования ветхозаветной Пасхи мог быть любой день, а в новозаветные времена таким днем стало воскресенье. Поскольку в год Христова Распятия ветхозаветная Пасха пришлась на субботу, а Воскресение Христово произошло на следующий день, последовательность дней недели приобрела тот вид, который сохраняется и сейчас.

Существовал разнобой и в определении времени суток, когда полагалось прекращать пост и начинать празднование Пасхи. В Римской Церкви пасхальная служба начиналась в самую полночь наступающего Воскресения, в некоторых восточных Церквах – около часа ночи, а в других – с четвертого часа утра, то есть незадолго до рассвета [15]. Связано это было с тем, что в Священном Писании время Христова Воскресения точно не указано.

Каждый из свидетелей описываемой в Евангелии ночи оказался «у гроба» в разные ее моменты. Апостол Матфей в своем повествовании упоминает о том, что когда Ангел, сошедший с небес, отвалил камень от погребальной пещеры, сделалось великое землетрясение. Воины, приставленные ко гробу иудейскими первосвященниками пришли в трепет и стали как мертвые от страха (Мф. 28; 2–4), но сам момент Воскресения был от них скрыт. Мироносицы, пришедшие ко гробу «зело рано» увидели, что камень, которым была закрыта погребальная пещера, отвален от нее и ужаснулись, услышав от Ангела весть о Воскресении своего Учителя. Апостолы, которым вернувшиеся жены-мироносицы рассказали о случившемся, не поверили им и лишь Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему (Лк. 24; 12). Таким образом, никто из живущих не видел воочию Воскресение Христово.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: