Лия Кац - Художники в Удомельском крае

- Название:Художники в Удомельском крае

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1983

- Город:Калинин

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лия Кац - Художники в Удомельском крае краткое содержание

Живописная природа Удомельского края Верхневолжья привлекала к себе многих русских и советских художников. Здесь, например, черпали вдохновение И. И. Левитан, Н. П. Богданов-Бельский, В. К. Бялыницкий-Бируля, А. С. Степанов, А. В. Моравов. О творчестве этих и других мастеров кисти в неразрывной связи с теми местами, где создавались их произведения, рассказывается в книге.

Художники в Удомельском крае - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А. А. Моравов лично не знал Жуковского, в его рукописи «Озеро Удомля» Жуковскому отведен лишь один абзац, из которого мы узнаем, что первой картиной художника, написанной в Удомле, является «Осенний вечер» (1905 г., Государственная Третьяковская галерея).

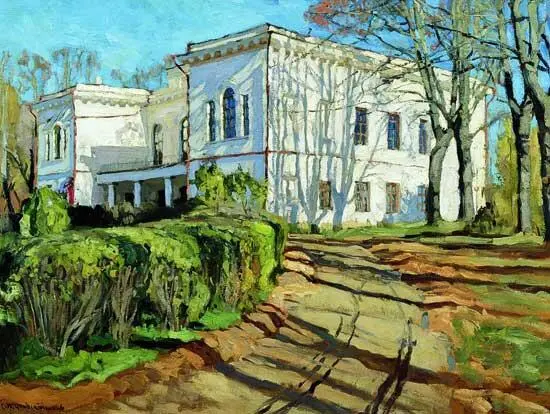

Однако это не совсем так. Жуковский приехал в этот озерный край несколько раньше своих друзей-художников, но жил не в Удомле, а в усадьбах, расположенных по берегам озера Молдино. Об этом говорят его картины, в которых запечатлены виды старых барских усадеб и их интерьеры, что помогает установить, где и когда жил и работал художник. Так, например, в картинах «Бабье лето» (1899 г., Государственная Третьяковская галерея), «Белый дом» (1906 г., Астраханская областная картинная галерея имени Б. М. Кустодиева) изображены виды Поддубья, в картинах «Лунная ночь» (1899 г., Государственная Третьяковская галерея), «Первые предвестники весны» (1910 г., Государственный Русский музей)— виды Всехсвятского.

С. Ю. Жуковский. Бабье лето. 1899 г.

Государственная Третьяковская галерея

Написано в Поддубье. Изображено начало липовой аллеи, которая вела от площади села Поддубья к барскому «Белому дому».

С. Ю. Жуковский. Белый дом. 1906 г.

Астраханская областная картинная галерея имени Б. М. Кустодиева

С. Ю. Жуковский. Лунная ночь. 1899 г.

Государственная Третьяковская галерея

Изображает подъезд к барскому дому в усадьбе Всехсвятское Тверской губернии Вышневолоцкого уезда. За эту работу Жуковский получил звание классного художника.

С. Ю. Жуковский. Первые предвестники весны. 1910 г.

Государственный Русский музей

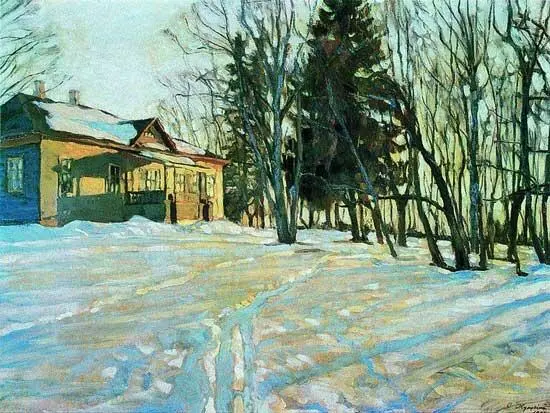

Однако длительное пребывание Жуковского в Поддубье, Всехсвятском, Островках совершенно не исключает того, что он, молодой тридцатилетний мужчина, время от времени отправлялся в далекий путь, чтобы навестить своих друзей, обосновавшихся на берегах Удомельского озера. Об этом говорят и его картины. Дважды изобразил Жуковский дом в имении Колокольцовых Ворониха: в картинах «Тоскливая нотка» (1908 г., местонахождение неизвестно) и «Мартовское солнце» (1908 г., Дальневосточный художественный музей). Это становится очевидным при сравнении упомянутых картин художника со старой фотографией, изображающей дом в Воронихе.

С. Ю. Жуковский, Мартовское солнце. 1908 г.

Дальневосточный художественный музей, г. Хабаровск

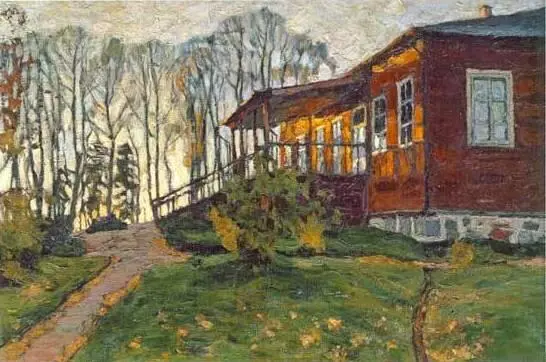

Несколько ранее, в 1905 году, Жуковский в картине «Осенний вечер» изобразил дом в имении Сигово, также принадлежавшем в предреволюционные годы Колокольцовым.

С. Ю. Жуковский. Осенний вечер. 1905 г.

Государственная Третьяковская галерея

Изображен угол дома усадьбы Сигово в имении Колокольцевых на берегу озера Удомля, картина была представлена в 1909 году на Международной художественной выставке в Мюнхене. За нее Жуковский был награжден медалью 2-й степени.

В Калининской областной картинной галерее хранится картина Жуковского «Белая ночь» (1903 г.) [12] В июне 1923 года в Тверской губернский краеведческий музей из бывшего собрания фабриканта Рябушинского поступила картина С. Ю. Жуковского «Бессонные ночи». В 1937 году эта картина была передана в Калининскую областную картинную галерею, где ныне хранится под названием «Белая ночь». По-видимому, это та самая картина, которая экспонировалась на 32-й передвижной выставке под названием «Бессонная ночь». Других картин Жуковского под этим названием не обнаружено.

.

С. Ю. Жуковский. Белая ночь.

Калининская областная картинная галерея

Е. А. Нечаева, внимательно вглядевшись в картину, предположила, что изображенный на ней дом принадлежал профессору Белларминову в имении Бережок. В какой-то мере это предположение подтверждает описание дома Белларминова, сделанное А. А. Моравовым. «Белларминову принадлежал большой дом,- писал он,- кажется, даже с колоннами, очень нелепый, несмотря на свою величину и размах, он как-то не смотрелся, совсем не то, что Лубенькино Жолтовского, но почти такой же грандиозный». На картине «Белая ночь» изображен одноэтажный деревянный дом, растянувшийся в длину. Вход обрамляют белые парные колонны, увенчанные ступенчатым аттиком. Эти колонны как-то не вяжутся с общей композицией дома, но явно претендуют на «провинциальный ампир». Несомненна близость облика дома с описанием А. А. Моравова. Если это предположение действительно верно, то картину " Белая ночь» можно считать одной из первых, написанных Жуковским в Удомле. Кроме того, это указывает на то, что художник бывал в Бережке еще до того, как там поселились Степановы.

Две темы, переплетаясь, характеризуют все творчество Жуковского: тема русского деревенского пейзажа и тема уходящих " дворянских гнезд». Тверская губерния дала немало впечатлений для обеих тем, и художник создал здесь ряд своих поэтичных, полных элегической грусти произведений. Многие из них стали его шедеврами.

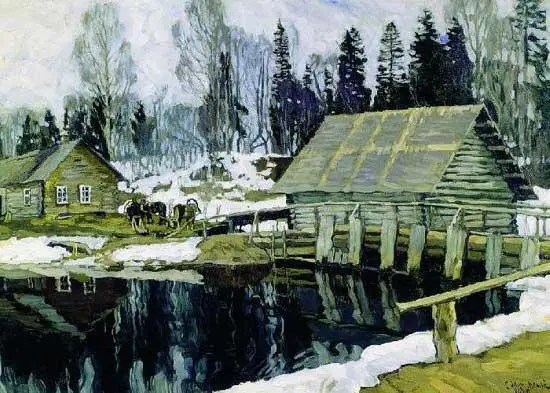

Одним из лучших произведений Жуковского на тему среднерусского пейзажа является картина «Плотина» (1909 г., Государственный Русский музей). Поздняя осень, уже выпал снег, и крестьяне приехали на мельницу на санях. Между свай плотины еще медленно струится вода, она кажется тяжелой, в ней зыбко отражаются очертания дома, мельницы, деревьев. Вся картина пронизана глубоким задумчивым чувством.

С. Ю. Жуковский. Плотина. 1909

Государственный Русский музей

Художник, увлеченный этим мотивом, три раза обращался к нему. На выставке произведений Жуковского в Москве, в 1973 году, экспонировался уменьшенный вариант картины «Плотина» (Москва, частное собрание). Увидев его на выставке, А. А. Моравов делился своими впечатлениями: «И другая вещь, поздняя осень, предзимье, серый день, кое-где снег, мельница на реке, стального цвета вода и все остальное, серое, холодное и в то же время удивительно колоритное. Почти уверен, что это Пенькинская мельница на реке Тихомандрица в Удомле». «Почти уверен»,— писал А. А. Моравов. Именно эти слова заставили усомниться в том, что на картине изображена Пенькинская мельница, при сравнении ее с другой картиной Жуковского — «У мельницы» (1913 г., Музей-квартира И. И. Бродского в Ленинграде). В архиве А. А. Моравова хранилась фотография с надписью: «Вид от Сигова на Пенькино и Гарусово», сделанная в 1930-х годах. Если внимательно к ней приглядеться, то на втором плане можно обнаружить на реке маленькую мельницу, точь-в-точь похожую на ту, что изображена на картине Жуковского «У мельницы». Несомненно, что на картине «У мельницы» изображена именно Пенькинская мельница.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: