Алексей Ерофеев - Откуда приходят названия. Петербургские улицы, набережные, площади от аннинских указов до постановлений губернатора Полтавченко

- Название:Откуда приходят названия. Петербургские улицы, набережные, площади от аннинских указов до постановлений губернатора Полтавченко

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05514-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ерофеев - Откуда приходят названия. Петербургские улицы, набережные, площади от аннинских указов до постановлений губернатора Полтавченко краткое содержание

Не всякий взрослый и даже весьма образованный человек знает, что такое «топонимика». А ведь топонимика окружает нас с первых дней жизни. Где бы мы ни родились, ни жили – в городе, в деревне или даже где-то на выселках, – повсюду нас окружают названия. Город, район, деревня, поселок, улица, озеро, река, урочище… А ведь есть еще и народные названия, которые не всегда наносятся на карту, но бытуют в обиходе. Вот это все и есть топонимика.

Книга сотрудников Топонимической комиссии Санкт-Петербурга А.Г. Владимировича и А.Д. Ерофеева посвящена истории наименований улиц и переулков Северной столицы.

Из книги мы узнаем, почему некоторые объекты сохранили свои названия с середины XVIII века, а другие многократно меняли свои названия. Авторы рассматривают причины таких переименований, рассказывают, как принимались те или иные названия раньше и как это происходит теперь.

Откуда приходят названия. Петербургские улицы, набережные, площади от аннинских указов до постановлений губернатора Полтавченко - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для общественного вида транспорта, который предстояло и далее широко развивать, не хватало коночных парков. Их следовало переоборудовать. Понадобились и новые. Первенцами стали три парка – Московский (с 1922-го – имени Коняшина, с 1995-го – № 1), Петербургский (с 1922-го – имени Блохина, с 1995-го – № 3, ныне не существует) и Василеостровский (с 1922-го по 1995-й – имени Леонова). Но первые два были устроены на месте коночных, а под Василеостровский отвели участок Смоленского поля, которое простиралось за 19-й линией. Сегодня трудно представить, что здесь, на земле, принадлежащей городскому ведомству, пасли скотину и разводили овощи солдаты Финляндского полка, квартировавшего в этой части Васильевского острова. Место это городская власть берегла как резерв для строительства важных общественных заведений. Самым важным оказался трамвайный парк, ставший, кстати говоря, первым в России (!) трампарком, построенным специально для трамваев, а не переоборудованным из коночного.

Административное здание, завершившее весь трамвайный комплекс, построил Александр Алексеевич Ламагин, а здания трамвайных депо, скорее всего, вместе с ним разработали техники Леонид Борисович Горенберг и Федор Оскарович Тейхман. Они создали типовой проект таких сооружений, оказавшийся не только технически удобным, но и архитектурно весьма интересным. В общем, это и неудивительно, поскольку постройки в «кирпичном стиле» завоевали к тому времени прочное место в Петербурге. Причем краснокирпичными строили не только фабрики, заводы и другие производственные постройки, но и особняки, состоящие ныне под охраной государства как архитектурные изюминки.

Василеостровские депо из красного кирпича давно признаны Комитетом государственной инспекции охраны памятников памятником промышленной архитектуры. Под крышами депо сейчас собраны все модели трамваев, которые когда-либо ходили по улицам Петербурга – Петрограда – Ленинграда.

В этом трампарке – а его продолжали строить вплоть до 1915 года, то есть уже после открытия трамвайного движения – и отдыхали после трудовой смены английские «Бреши».

Трамвай сразу завоевал любовь жителей столицы Российской империи. Через год пассажиропоток составлял двести тридцать тысяч пассажиров в день. И с каждым годом количество маршрутов росло, прибавлялись и вагоны, которые стали изготавливать на российских заводах, в том числе и на Путиловском заводе в Петербурге.

В 1915 году Борис Пастернак написал:

…Чертежный рейсфедер

Всадника медного

От всадника ветер

Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,

Нева прибывает.

Он северным грифелем

Наносит трамваи…

И действительно, будто начерченные грифелем, трамваи покрывали карту Петрограда.

В последнем предреволюционном 1916 году в городе насчитывалось двадцать три маршрута. Каждый из них имел свои сигнальные огни. Это было нужно прежде всего для стрелочниц, которые, увидев вагон, могли издалека определить, по какому маршруту следует вагон.

Традиция эта жива и сейчас. Одно время ленинградских котов часто называли Семерками, так как у маршрута № 7 были и остаются два зеленых огня. Совсем как кошачьи глаза.

Сейчас трампарк у Трамвайного проспекта имеет № 9, но многие по-прежнему называют его парком имени Котлякова, как он именовался с 1922 по 1995 год.

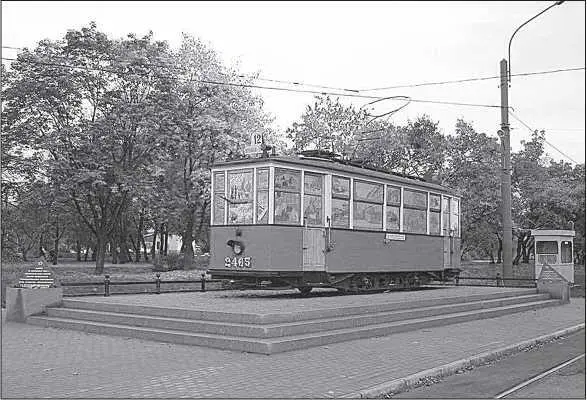

Памятник трамваю на проспекте Стачек

Этот трамвайный парк в годы Великой Отечественной войны был законсервирован, поскольку находился на переднем рубеже обороны Ленинграда, в то время как другие трамвайные парки работали. Но именно у этого парка, находившегося ближе всех к фронтовой полосе, в год 100-летия петербургского трамвая установили памятник блокадному трамваю – единственному транспорту, работавшему практически весь блокадный период. У ворот парка появился вагон с бортовым № 2465 и табличкой исторического маршрута № 12. Именно такие вагоны модели МС-29 в основном курсировали по осажденному Ленинграду после того, как 15 апреля 1942 года восстановили пассажирские перевозки.

После установки памятника блокадному трамваю название проспекта стало еще более соответствовать его местонахождению. Между тем по самому Трамвайному проспекту трамвай никогда не ходил. В отличие от Троллейбусного проезда, который пересекает Трамвайный проспект.

До этого проезд много лет не имел названия. Открылся он 1 февраля 1972 года одновременно с 4-м троллейбусным парком. Этот парк впервые в нашей стране возводился по индивидуальному проекту.

К 65-летию открытия троллейбусного движения в Ленинграде, которое отмечалось 21 октября 2001 года, проезд получил название Троллейбусного. Тогда уже был практически восстановлен первенец троллейбусного движения в Ленинграде ЯТБ-1, созданный на Ярославском автозаводе.

«Ленинградская правда» (ныне – «Санкт-Петербургские ведомости»), вышедшая на следующий день после пуска нового общественного вида транспорта, писала о том, что на площади Труда собралось много людей, желавших проехать на необычной машине, которую иногда еще называли безрельсовым трамваем.

Решение о пуске троллейбусов президиум Ленсовета принял 9 сентября 1933 года. Многие ленинградцы совершенно не представляли в начале 1930-х годов, как выглядит троллейбус и каким образом он будет работать.

Руководители транспортного ведомства города разъясняли горожанам, что троллейбус – это безрельсовый трамвай: «Его электрический мотор, так же как и у трамвая, питается от контактной сети. Наподобие автобуса он снабжен пневматикой и двигается по мостовой. Специальная конструкция роликовых токоприемников позволяет троллейбусу отклоняться от сети в сторону на 4–5 метров».

В Ленинграде в группы водителей троллейбуса набирали лучших вагоновожатых и шоферов. В Учебном комбинате их обучали особенностям управления новой техникой. Изучать ее стали и слесари-автомеханики, им предстояло осматривать и ремонтировать машины.

Многотиражная газета «Смирновец», выходившая в трамвайном парке имени Смирнова, который до 1940 года приютил ярославских безрельсовых и не имевших собственного дома родственников, 11 октября 1936 года писала: «В настоящее время в парке усиленно идет подготовка к пуску троллейбусов. Водители троллейбусов заканчивают занятия при Учебном комбинате. Из 24 человек сдали экзамены 18 товарищей. Из них на „отлично“ – 4, на „хорошо“ – 8. Практическая езда на троллейбусе уже началась. Каждый из водителей должен пройти не менее 25 часов практической езды. В Школе вагонных бригад начали готовить 25 человек кондукторов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: