Всеволод Выголов - Сергиево-Посадский район

- Название:Сергиево-Посадский район

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-274-00357-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Выголов - Сергиево-Посадский район краткое содержание

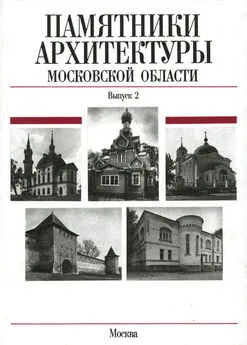

Даются описания всех охраняемых государством, а также предлагаемых к постановке на государственную охрану архитектурных сооружений Московской области. Краткая характеристика каждого памятника с указанием даты сооружения, авторства (если оно известно), архитектурно-художественных особенностей сопровождаются фотографией его общего вида и планом.

Для архитекторов и искусствоведов, а также для всех, интересующихся отечественной культурой.

Вып 2, часть 2

Загорский, ныне Сергиево-Посадский район

Сергиево-Посадский район - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тихомиров М.Н. Андрей Рублев и его эпоха// ВИ. - 1961. - № 1.

Троице-Сергиева лавра: Художественные памятники. — М., 1968.

Трофимов И. В. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. — М., 1961.

Чураков С. С. Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в. Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры// Андрей Рублев и его эпоха. — М., 1971.

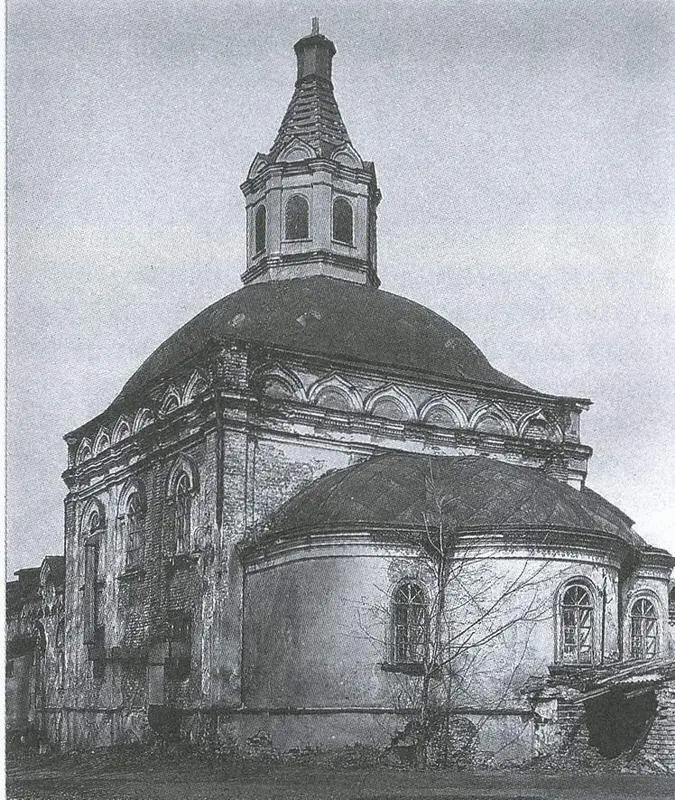

32/1. Боголюбская киновия. Церковь

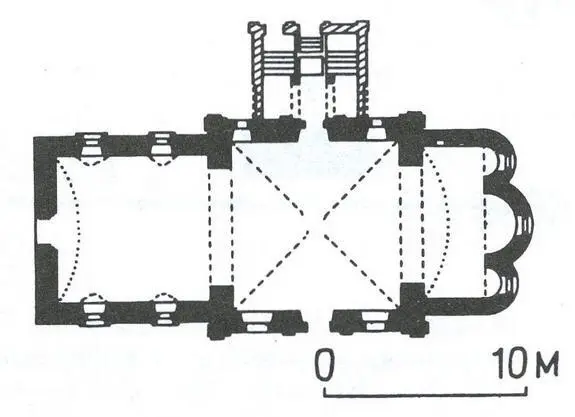

32/2. План церкви

32. КИНОВИЯ БОГОЛЮБСКАЯ(пос. Каляевский) создана по инициативе митрополита Филарета между 1849 и 1859 гг. для погребения братии Троице-Сергиева монастыря (вып. 2, № 31). Расположенная в непосредственной близости к Гефсиманскому скиту и его “Пещерам” (вып. 2, № 33), киновия входит в единую художественную систему культовых ансамблей середины и второй половины XIX в. на окраине города.

Небольшой комплекс кирпичных, преимущественно гражданских зданий, помещенный на мысу между двух прудов, сформировался в 1840 —1870-х гг. Простая, сугубо утилитарная архитектура трапезного, гостиничного и келейных корпусов малоинтересна. Часть построек и ограда с западными Святыми воротами утрачены.

В художественном отношении наиболее привлекательна Боголюбская церковь, стоящая на поперечной оси участка, напротив прежнего главного входа в монастырь. Двухэтажная с теплым приделом в полуподвале, она выстроена в 1859 г. на средства М.И.Логиновой в ретроспективных формах псевдорусского стиля. Типология, конструкции и детали убранства восходят к образцам XVII в. Воспроизведение старых декоративных форм сочетается с их стилизацией. Здание развивается по одной оси. Бесстолпный двусветный четверик храма перекрыт сомкнутым сводом и увенчан небольшим стропильным шатром на глухом восьмигранном барабане. Тройной пониженный алтарь и сводчатая трапезная в две световые оси дополняют композицию, которая еще недавно завершалась трехъярусной шатровой колокольней. Из двух боковых крылец с рундуками на кувшинообразных столбах и арками с висячей “гирькой” отчасти уцелело северное. Сдержанное убранство оштукатуренных фасадов здания исчерпывается килевидными кокошниками в парапетах и в основании шатра, плоскими наличниками с заостренным архивольтом.

Статичное уравновешенное пространство храма со временем было кардинально изменено. Исполненная в академической манере настенная клеевая живопись 1866 г. частично забелена. Пол в храме из чугунных орнаментальных плит, в окнах — металлические ампирные решетки.

Виды Троице-Сергиевой лавры и окрестных монастырей. — Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1913.

Горчакова Е. Свято-Троицкая Сергиева лавра и ее окрестности. — М., 1888. — С. 26–28. РГАДА, ф. 1204, on. 1, ч. XV, д. 24792, л. 6–6 об., 7 об., 8, 42, 58, 60. 1881 г.

РГИА, ф. 799, on. 33, д. 905, л. 107–111. 1910 г.

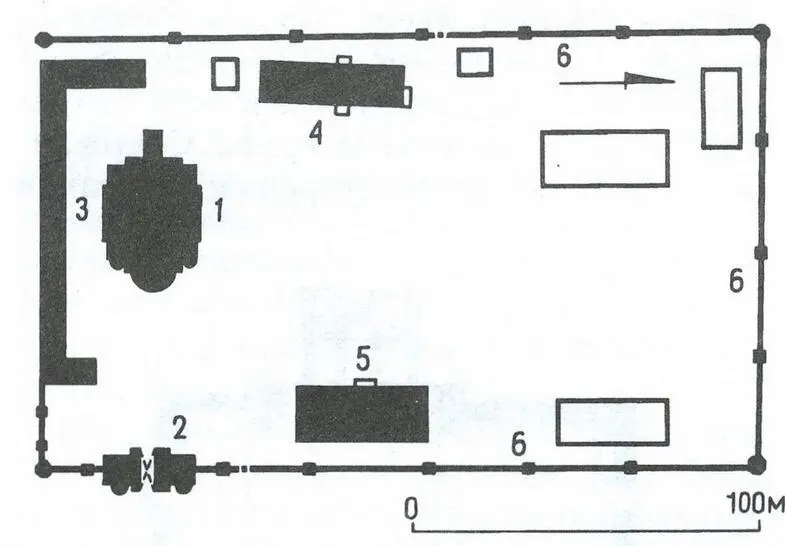

33/1. “Пещеры” Гефсиманского скита. Генплан 1 — Черниговская церковь; 2 — надвратная колокольня; 3 — Южный братский корпус; 4 — трапезный корпус; 5 — Восточный братский корпус; 6 — ограда с башнями

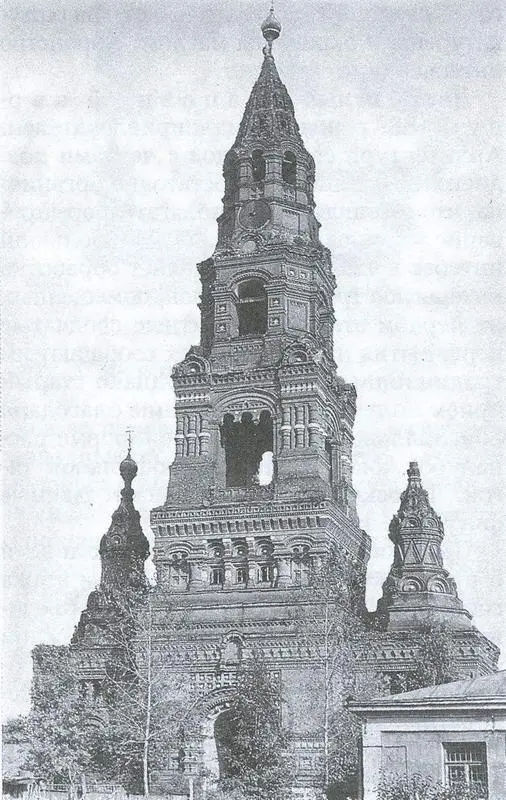

33. “ПЕЩЕРЫ” ГЕФСИМАНСКОГО СКИТА(пос. Каляевский) созданы как его отделение по инициативе митрополита Филарета около 1848 г. Вначале небольшая скромная обитель под стенами скита, испытав во второй половине XIX в. экономический подъем, была серьезно реконструирована: расширена ее территория, полностью обновлена застройка, получившая иной, более крупный масштаб. С переносом Святых ворот и колокольни с южной границы участка на восточную изменились внешние пространственные связи комплекса, ориентированного теперь вместо Гефсиманского скита на дорогу в Александров. Сложившийся к началу XX в. архитектурный ансамбль псевдорусского стиля отражает в своих постройках постепенную трансформацию этого художественного направления. Планировка и объемная структура его традиционны, выразительный силуэт определяют храм, поднимающийся над стенами ограды, и грандиозная, видная издалека колокольня. Все здания кирпичные.

33/2. Черниговская церковь

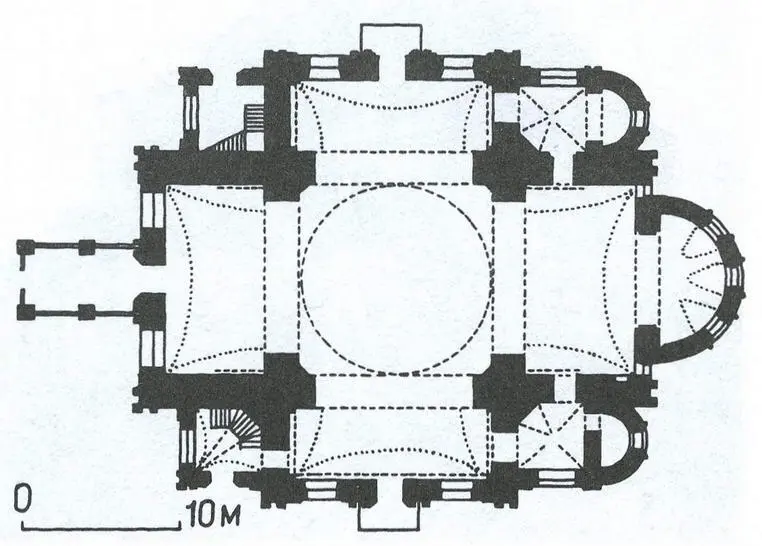

33/3. План церкви

Композиционный центр ансамбля, Черниговская церковь сооружена в 1886–1890 гг. по проекту Н.В.Султанова на средства скита и благотворителей, в том числе кн. Е.П.Черкасской и М.К.Нарышкиной. Внутренняя отделка и устройство иконостасов по авторским рисункам продолжались под руководством А.М.Павлинова до 1893 г.

Храм на 2000 человек поставлен над “пещерами”, подземной церковью, заключенной в средней части его подвала. Яркий и своеобразный облик памятника создан на основе художественных принципов и форм московского зодчества XVII в. Однако архитектура, при несомненных достоинствах, эклектична. Сложный ярусный, сильно расчлененный наружный объем не отвечает единому, целостному внутреннему пространству, структура которого принадлежит Новому времени. Двусветный крестчатый храм с хорами над западным притвором перекрыт куполом на низком барабане и долями парусных сводов. Восточные углы планового креста заполнены пониженными приделами. На западе им отвечают пристройки для лестниц, ведущих на хоры и в нижнюю — “пещерную” — церковь. Снаружи композицию завершает массивный, поставленный над средокрестием глухой четверик с горкой кокошников и декоративным пятиглавием. Усложненность масс усиливают креповка фасадов пучками полуколонн, межъярусный и развитые венчающие карнизы, энергичная пластика деталей. Благодаря удачным пропорциям укрупненный масштаб отдельных элементов, в том числе нижних окон, не нарушает общей гармонии. Темно-серый гранит цоколя и наружных лестниц оттеняет алую окраску неоштукатуренных стен. Центральная глава, главка над алтарем и ажурные кресты, выполненные по образцам XVII в., позолочены. В верхних окнах — металлические решетки. Коньки кровель украшают узорные гребни, а входное крыльцо — шатер.

Отделка интерьера церкви новая. Мраморная облицовка внутренней поверхности стен, балюстрада на солее, росписи над алтарем и бронзовые иконостасы утрачены. В тесных “пещерах” с низкими коробовыми сводами и в заалтарной усыпальнице кн. Черкасских имеются фрагменты сюжетной и орнаментальной живописи.

33/4. Колокольня

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: